中小企業の経営者や後継者の方々は、日々の事業運営の中で次のような悩みを抱えているケースが少なくありません。

-

売上が伸び悩み、資金繰りが常に不安定

-

人材不足で業務が属人化し、経営者の負担が大きい

-

ITやDXへの対応が遅れ、競合に遅れを取っている

-

マーケティングや営業戦略に自信が持てず、新規顧客開拓が進まない

-

経営判断を相談できる相手が社内におらず、孤独を感じている

これらの課題は、中小企業の規模や業種を問わず多くの経営者が共通して直面する問題です。そして解決の糸口として注目されているのが、「経営コンサル 中小企業 向け」 の支援です。

経営コンサルティングは、大企業だけのものではありません。むしろ、限られた人員・資金で成長を目指す中小企業だからこそ、外部の専門家の知見を活用することで成果が劇的に変わる場合があります。

本記事では、

-

経営コンサルの役割と特徴

-

中小企業が抱える課題と解決策

-

費用相場や補助金活用法

-

コンサル選びで失敗しないポイント

-

実際の成功事例

までを徹底的に解説します。さらに、記事の最後には「あなたのビジネスの未来を共に創るために」というメッセージを込め、読了後すぐに取れる実践ステップも提示します。

このコンテンツは「合同会社えいおう」の事業戦略コンサルティングを基盤に作成されており、単なる情報提供ではなく、実際に行動につなげられる記事として設計しています。

最後までお読みいただければ、自社の経営課題を整理し、次の一歩を踏み出すためのヒントが必ず見つかるはずです。

弊社は事業戦略のコンサルティングサービスを展開しております。

- 事業を拡大したいが、どうすれば良いか分からない。

- 広告費が利益を圧迫している。

- 競合にシェアを奪われて売り上げが伸び悩んでいる。

- 新しく事業を始めるが、将来性が見えない。

等のお悩みをお持ちの企業様にご利用いただいているコンサルティングサービスです。

事業戦略に関するコンサルティングサービスではありますが、ITの導入、DX化、およびそれに伴う補助金申請のサポート等をトータルで行なっております。

目次

中小企業向け経営コンサルティングとは?その特徴と役割

経営コンサルの基本的な定義

経営コンサルティングとは、企業の現状を分析し、経営課題を抽出したうえで、解決に向けた戦略立案や施策実行を支援するサービスです。中小企業向けのコンサルティングでは、特に「経営者の意思決定をサポートし、限られた経営資源を有効活用すること」が大きな特徴です。

大手企業では社内に経営企画部や専門人材が存在する一方、中小企業では経営者本人が多くの業務を兼任していることが一般的です。そのため、客観的な外部の視点を取り入れることで「盲点となっていた課題の発見」や「新しい成長戦略の提案」が可能になります。

大手向けコンサルとの違い

大手企業向けの経営コンサルと中小企業向けコンサルには、次のような違いがあります。

-

大手企業向け

-

戦略立案が中心

-

プロジェクト単位での支援が多い

-

グローバル展開やM&Aなど大型案件に対応

-

-

中小企業向け

-

経営者に伴走しながら現場レベルまで深く関与

-

業務改善や資金繰りなど“足元の課題”解決も支援

-

経営者の意思決定の右腕として継続的に関与

-

つまり、中小企業向けの経営コンサルは「机上の戦略」ではなく、「実行支援」に比重を置いていることが最大のポイントです。

中小企業ならではの支援ポイント

中小企業向け経営コンサルが重視するのは、以下のような要素です。

-

経営者と直接対話し、スピーディーに意思決定を進める

-

数値だけでなく、経営者や社員の想いを尊重する

-

「今あるリソース」でできる改善策を提示し、実行まで伴走する

このように、中小企業に特化した経営コンサルティングは「経営者の孤独を解消し、共に走るパートナー」としての役割を果たします。

小企業が直面する主な経営課題

中小企業が抱える課題は多岐にわたります。経営者自身が日々肌で感じている問題から、外部の目がなければ気づけない構造的な問題まで、その範囲は広大です。ここでは、中小企業が特に直面しやすい代表的な経営課題を整理し、それぞれにどのような解決の方向性があるのかを解説します。

人手不足と人材育成の難しさ

中小企業にとって最も大きな課題の一つが「人材」です。新しい人材を採用しようとしても、大企業と比べてブランド力や待遇面で不利になりがちで、優秀な人材が集まりにくい現実があります。また、採用できたとしても育成の仕組みが整っておらず、社員が短期間で離職してしまうケースも少なくありません。

その結果、業務が属人化し、経営者や一部のキーパーソンに負担が集中するという悪循環が生まれます。経営コンサルはこうした人材課題に対し、「育成の仕組みづくり」や「業務マニュアル化」「組織設計」の観点から支援することで、持続可能な人材活用を実現します。

資金繰り・キャッシュフロー管理

資金繰りの問題は、中小企業経営者の最大の関心ごとでもあります。売上が立っていても入金までにタイムラグがあれば、日々の支払いに窮することも珍しくありません。また、金融機関からの融資を受ける際にも、計画性や信用力が不十分だと必要な資金を確保できない場合があります。

経営コンサルは、財務の専門知識を活用してキャッシュフローの改善策を提案し、銀行との交渉資料の作成支援や資金繰り表の導入などを行うことで、安定した経営基盤づくりを後押しします。

IT導入の遅れと業務効率化

「Excelや紙ベースでの管理が中心」「在庫管理や顧客管理が手作業で非効率」といった状況は、中小企業において依然として多く見られます。業務効率化が進まない背景には、IT導入の遅れがあります。経営者自身がITに詳しくない、導入コストが不安、といった理由からシステム化が後回しになってしまうのです。

経営コンサルは、補助金を活用した低コストでのシステム導入や、現場に適したツール選定を支援することで、日常業務を効率化し、本来注力すべき「売上を生む活動」へリソースを回せる体制を整えます。

マーケティング力不足と売上停滞

「商品やサービスには自信があるのに、思うように売れない」―このような悩みも中小企業に多く見られます。原因の多くは、マーケティングの仕組みが弱いことです。

大企業のように広告宣伝に多額の予算を投下できない中小企業は、限られた資金で最大の効果を出す工夫が必要です。経営コンサルは、SEOやSNSを活用した集客方法の設計や、既存顧客からのリピート率を高める施策の導入を提案し、売上を着実に伸ばすサポートを行います。

経営者の意思決定負担と属人化

中小企業では「最終的な意思決定はすべて社長」という状況が一般的です。そのため、経営者は常に多くの判断を迫られ、精神的にも大きな負担を抱えます。さらに、意思決定のスピードが遅れることで事業機会を逃すことも少なくありません。

外部の経営コンサルは、経営者の意思決定を支える「相談役」としての役割を果たし、データや経験に基づいた判断材料を提示します。結果として経営者の負担が軽減され、より戦略的な意思決定が可能になるのです。

経営コンサルティングで得られる支援内容

中小企業向けの経営コンサルティングは、机上の提案に留まらず、現場に入り込んで実行まで伴走する点が大きな特徴です。限られた人員・資金・時間の中で成果を出すために、「何をやるか」だけでなく「どうやってやるか」「いつまでに、誰が、どの水準でやるか」まで設計し、成果が出るまで運用を支えます。以下では、経営コンサル(中小企業向け)が具体的に提供する支援領域を、実務の流れに沿って解説します。

戦略立案と事業計画(中期計画・単年度予算)

最初に、自社の現状と市場機会を可視化します。外部環境(市場規模、競合ポジション、顧客ニーズ)と内部資源(強み・弱み、ケイパビリティ、財務余力)を整理し、勝ち筋となる提供価値とターゲットを定義します。そこから、3カ年の成長シナリオと単年度の数値計画(売上・粗利・販管費・投資・キャッシュフロー)を策定。四半期ごとのマイルストーン、施策の優先順位、責任者、必要リソースまで落とし込み、実行可能な“動く計画”に仕上げます。

営業・マーケティングの設計と実行支援

理想顧客像(ICP/ペルソナ)を言語化し、認知→興味→比較→成約→リピートまでの顧客導線を設計します。オンラインでは、SEOコンテンツやLP改善、広告・SNS運用、メール/LINEの育成設計を、オフラインでは紹介スキームやセミナー、店舗施策を組み合わせ、最小コストで最大効果を狙う配分に調整します。KPI(CVR、CPA、LTV/CAC、リピート率)を明確にし、週次で数字を検証して打ち手を高速に改善します。中小企業に合わせ、無理なく回る運用体制を同時に整えます。

財務・キャッシュフロー最適化と資金調達

損益だけでなく資金の流れを重視し、資金繰りの詰まりを解消します。粗利構造と費用配分を見直し、単価戦略や値引き基準、原価低減の打ち手を設計。入金・出金サイトの是正や在庫回転の改善でキャッシュを厚くし、銀行交渉に必要な事業計画書やモニタリング資料の整備も支援します。必要に応じて補助金・助成金の活用を織り込み、自己負担とリスクを抑えた投資計画に仕立てます。

人材・組織開発と人事制度

採用・育成・評価の一連をつなぎ、属人化を解消します。役割と責任範囲を明確化し、職務記述書(ジョブディスクリプション)と評価基準を整備。オンボーディングの標準手順やOJTの型をつくり、現場で回る教育を実現します。経営目標と連動したOKR/KPIを設定し、月次の1on1や定例会議で運用を定着させます。離職率の低下や生産性の向上といった“組織の成果”で効果を測ります。

DX・IT化(スモールスタートの実務導入)

いきなり大規模なシステムを入れるのではなく、現場課題から逆算して最小構成で導入します。CRM/SFA、在庫・受注管理、会計クラウド、ワークフロー、データ共有基盤などを必要最小限で組み合わせ、まずは“手戻りが少ない改善”から着手。自動化やデータ連携は段階的に拡張し、使いこなせる規模で継続運用できる設計にします。導入後もKPIで効果を測定し、ライセンスや運用負担を最適化します。

業務プロセス改善(現場改善・標準化)

受注から納品・請求・回収までの一連の流れを可視化し、ボトルネックを特定します。工程ごとのムダ・ムリ・ムラを洗い出し、レイアウトや手順、承認フローを整理。チェックリストやSOP(標準作業手順書)を整えて品質のバラつきを抑えます。製造・物流・サービスいずれの業態でも、リードタイム短縮、ミス削減、原価の安定化といった“現場の成果”に直結させます。

BCP・リスクマネジメント

自然災害やシステム障害、人材流出などの重大リスクに備え、事業継続計画(BCP)を策定します。重要業務・代替手段・連絡体制・復旧手順を定義し、バックアップや多重化の方針も明文化。年1回の訓練や棚卸で運用をアップデートし、取引先・金融機関からの信頼性向上にもつなげます。RTO/RPO(復旧目標時間・復旧目標時点)を決め、実現手段まで落とし込みます。

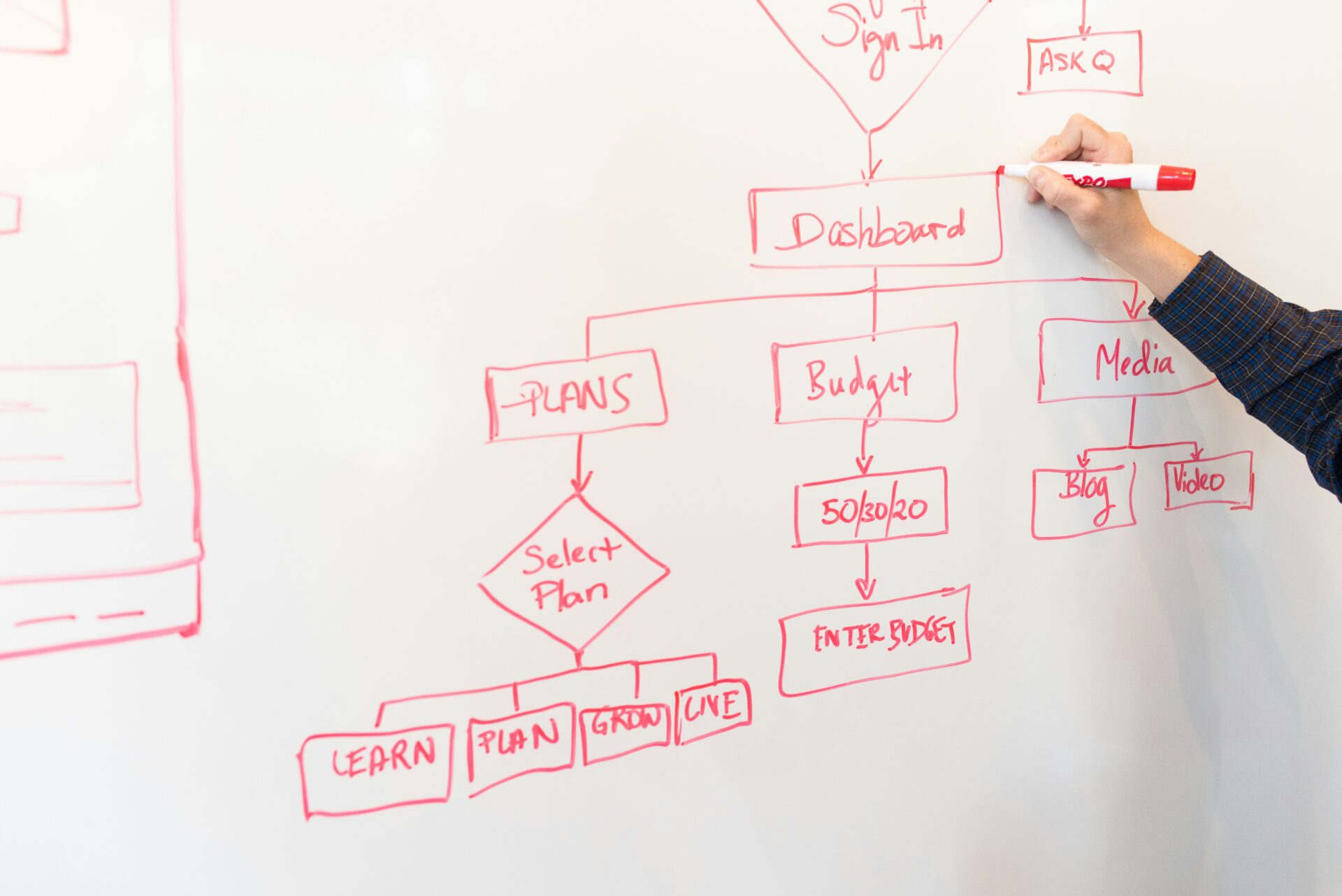

成果モニタリングと経営ダッシュボード

KPIツリーを作成し、売上・粗利・案件数・受注率・在庫回転・回収期間などの指標をひと目で把握できるダッシュボードを構築します。週次/月次の定例会議でデータを用いた意思決定を行い、仮説→実行→検証のサイクルを高速で回します。数値化された事実に基づき、撤退や深掘りの判断を迷いなく行える体制を作ります。

契約・伴走の進め方と内製化支援

初月は診断と計画策定、2〜3カ月目で重点施策の実装、4カ月目以降は運用の定着と内製化を推進する、といった段階設計で進めます。月次スプリントで優先度を見直し、四半期レビューで戦略を更新。並行して、社内で回る運用ドキュメントや教育コンテンツを整え、最終的には外部支援に依存しない“自走体制”に移行します。

補助金・助成金の活用連携

IT導入補助金やものづくり補助金、業態転換・再構築系の制度などを、事業戦略と整合する形で選定します。要件確認、計画書の骨子設計、必要データの収集、申請スケジュール管理までを支援し、採択後の実施・報告・モニタリングまで伴走します。補助金を“目的化”せず、費用対効果とキャッシュフローに与える影響を常に検証します。

上記のように、経営コンサル(中小企業向け)は「戦略づくり」から「現場の実装」「数字での検証」「組織の定着」までを一貫して支援します。たとえば合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングでも、最小コストで成果が立つ打ち手から着手し、ダッシュボードで効果を可視化しながら、社内に運用ノウハウを残す進め方を重視します。経営者の右腕として“実務が動く状態”を作ることこそが、中小企業に最適化された経営コンサルティングの本質です。

経営コンサルを導入するメリットとデメリット

経営コンサルティングは、中小企業にとって経営課題の解決や成長の加速を実現する有効な手段です。しかし、その一方で費用負担や社内との相性など注意すべき点も存在します。この章では、導入によるメリットとデメリットを整理し、検討段階で押さえておくべき視点を解説します。

経営コンサルを導入するメリット

経営コンサルを導入することで、中小企業は外部知見を取り入れ、自社だけでは成し得ない成果を得られる可能性があります。特に「課題発見」「成長スピード」「意思決定支援」「社内の実行力強化」の4つが大きなメリットです。

外部視点による課題発見と戦略立案

経営者や社員だけでは気づきにくい課題を、第三者の客観的視点で洗い出せます。例えば「売上不振の原因は営業力不足ではなく商品ラインナップにあった」といったように、思い込みを外した本質的な課題発見が可能です。さらに、その課題解決を戦略・数値計画へと落とし込み、実行可能な形にまで設計します。

成長スピードを加速できる

独力で試行錯誤するよりも、実績あるフレームワークや手法を取り入れることで成果までのスピードが大幅に短縮されます。マーケティング施策や業務改善などは「成功パターン」をベースに自社に合わせて最適化されるため、効率的に成果が得られます。

経営者の意思決定を支える相談役

中小企業の経営者は日々多くの判断を一人で下さねばならず、孤独や不安を抱えやすい立場にあります。経営コンサルは数値やデータに基づく判断材料を提供し、経営者が自信を持って意思決定できるようサポートします。結果的に精神的な負担軽減にもつながります。

社内の実行力を強化できる

現場に入り込み、社員と共に改善を進めるコンサルであれば、単なる「助言」に留まらず社員のスキルや意識改革を促します。社内にノウハウが蓄積され、最終的には自走できる組織体制を構築できることも大きな魅力です。

経営コンサルを導入するデメリット

経営コンサルには多くのメリットがある一方、注意すべきリスクも存在します。特に「費用負担」「成果までの時間」「社内の理解不足」「コンサル選びの失敗」が代表的なデメリットです。

費用負担が大きい

外部の専門家を活用する以上、一定のコストがかかります。月額顧問契約では数十万円規模になることもあり、スポット契約でも短期的に数十万円の負担が発生します。成果が見える前の初期段階では「本当に投資効果があるのか」と不安を抱く経営者も少なくありません。

成果が出るまでに時間を要する

すべての施策が短期間で成果を出すわけではありません。人材育成や組織改革などは半年から数年単位で取り組む必要があり、即効性を期待しすぎると不満が生まれる可能性があります。中長期的な視点を持つことが重要です。

社内理解が得られない場合の摩擦

コンサル導入に対し、社員が「外部の人間に口を出された」と感じて反発するケースもあります。その場合、施策が社内に定着しにくくなるリスクがあります。導入時には、経営者自ら「なぜコンサルを導入するのか」を丁寧に説明し、社内の合意形成を図る必要があります。

コンサル選びの失敗リスク

専門性や実績が自社の課題と合わないコンサルを選んでしまうと、期待した成果は得られません。場合によっては費用だけがかさみ、改善につながらないこともあります。契約前に得意領域や支援実績を確認することが欠かせません。

メリットとデメリットを理解して導入判断を

経営コンサルは、中小企業にとって「外部の頭脳」として経営課題の解決を加速させる存在です。しかし、費用や時間、社内の受け入れ体制を考慮せずに導入すると期待外れに終わるリスクもあります。

大切なのは、メリットとデメリットを冷静に理解したうえで「自社の課題に本当に必要な支援なのか」を見極めることです。目的を明確にし、適切なコンサルを選べば、投資以上のリターンを得られる可能性は十分にあります。

経営コンサルの費用・料金相場

経営コンサルティングを検討する際、多くの中小企業経営者が最も気にするのが「費用」です。成果が見えるまで一定の時間がかかることもあり、投資に見合うのかどうかを判断するためには、相場感や契約形態を理解しておくことが重要です。ここでは、契約形態ごとの料金目安と、費用対効果の考え方について詳しく解説します。

契約形態別の料金相場

経営コンサルの契約は、大きく分けて「スポット契約」「月額顧問契約」「成果報酬型」の3つがあります。それぞれの特徴と料金イメージを見ていきましょう。

スポット契約(単発依頼)

特定の課題について短期間だけ依頼する契約形態です。

-

費用相場:10万円〜50万円程度/回

-

支援内容の例:経営診断、事業計画書作成、補助金申請サポートなど

スポット契約は短期間で完結するため、初めてコンサルを導入する企業や、ピンポイントで課題解決を図りたい場合に向いています。

月額顧問契約

最も一般的な契約形態で、毎月定額で継続的にサポートを受けるものです。

-

費用相場:月額30万円〜100万円程度

-

支援内容の例:戦略立案から実行支援、会議への参加、社員教育、進捗モニタリング

長期的に伴走してもらえるため、経営課題を根本から解決したい、組織体制の改善やマーケティング強化を段階的に進めたいといったニーズに適しています。

成果報酬型契約

成果に応じて報酬を支払う契約形態です。

-

費用相場:成果の5〜20%程度

-

支援内容の例:売上向上施策、補助金採択サポート、コスト削減プロジェクト

リスクを抑えられる反面、コンサル側が成果を重視するため短期的な施策に偏る場合もあるので注意が必要です。

費用対効果の考え方

費用相場を理解するだけでなく、「投資対効果」をどう測るかも重要です。

ROI(投資利益率)の目安

経営コンサルへの投資は、単純に「費用」ではなく「リターン」で評価するべきです。

例えば月額50万円のコンサル費用で、年間売上が1,000万円伸びた場合、ROIは十分にプラスとなります。

短期的効果と中長期的効果

-

短期的効果:売上改善、コスト削減、補助金採択など

-

中長期的効果:人材育成、組織体制強化、企業ブランド向上

経営コンサルの真価は、中長期的な成長基盤づくりにあるため、短期的な成果だけで判断しないことが大切です。

費用削減だけでなく「価値創出」を評価する

「費用を払うからコスト」と考えるのではなく、「新たな価値や成長機会を創出する投資」として捉えることで、より前向きに導入の可否を判断できます。

中小企業が費用を抑える工夫

費用面に不安がある場合でも、次のような工夫で導入しやすくすることが可能です。

補助金・助成金の活用

IT導入補助金やものづくり補助金などを活用すれば、コンサルティング費用の一部を実質的に軽減できます。

部分的な導入からスタート

いきなりフルサポートではなく、まずはスポット契約や部分的な顧問契約で始め、小さな成功体験を積み上げてから拡張する方法も有効です。

契約条件を明確化

契約前に「どこまでが料金に含まれるのか」「追加費用が発生する条件は何か」を明確にしておくことで、予算超過のリスクを避けられます。

費用はコストではなく投資と捉えることが重要

経営コンサルの費用は決して安くはありませんが、正しく活用すれば企業の成長を加速させる「投資」になります。契約形態ごとの相場を理解し、自社の課題と目的に合った形を選ぶことで、無駄な支出を抑えつつ最大の効果を得られます。

中小企業にとって大切なのは、費用の安さだけでなく「どれだけ成果を創出できるか」という視点です。成果を数値化し、ROIを意識することで、投資判断をより合理的に下すことができるでしょう。

補助金・助成金を活用した経営コンサル導入

経営コンサルティングを導入したいと思っても、「費用が高くて手が出せない」と感じる中小企業経営者は少なくありません。そこで活用したいのが国や自治体が提供する補助金・助成金制度です。これらを活用すれば、実質的な負担を抑えつつ、質の高い経営コンサルを導入することが可能になります。

活用できる代表的な補助金・助成金

補助金・助成金には数多くの種類がありますが、中小企業が経営コンサル導入や改善施策に活用しやすいものを紹介します。

IT導入補助金

-

概要:中小企業のITツール導入を支援する制度。会計ソフト、在庫管理、CRMなど幅広いツールが対象。

-

支援率:最大1/2〜2/3

-

経営コンサルとの関わり:コンサルタントがITツール選定や導入計画を支援し、補助金申請のサポートを行うケースが多い。

ものづくり補助金

-

概要:新製品開発や生産プロセス改善を支援する制度。製造業だけでなく幅広い業種で利用可能。

-

支援率:最大1/2〜2/3

-

経営コンサルとの関わり:新規事業の立ち上げや生産性向上のプロジェクトで、計画立案・申請書作成を支援。

事業再構築補助金

-

概要:新分野展開や業態転換など、思い切った事業再構築を支援。

-

支援率:最大1/2〜2/3

-

経営コンサルとの関わり:事業計画作成から審査通過のための戦略設計、採択後の実行支援まで伴走。

小規模事業者持続化補助金

-

概要:販路開拓や広告宣伝、展示会出展などを支援する制度。小規模事業者向け。

-

支援率:最大2/3

-

経営コンサルとの関わり:販促戦略や広告出稿計画を立案し、補助金活用で低コスト導入を実現。

補助金・助成金を活用するメリット

補助金・助成金を活用することで、単に費用を抑えられるだけではなく、中小企業にとって大きなメリットがあります。

導入ハードルを下げられる

本来なら予算不足で実施できない施策を、補助金のサポートによって導入できるようになります。例えば「新しい販売チャネルを開拓するためのマーケティング戦略」や「ITシステムの導入」など、未来の成長につながる投資が実現可能になります。

外部資金の後押しで計画性が高まる

補助金申請には、明確な事業計画の提出が求められます。経営コンサルが支援に入ることで、計画が整理され、戦略的な施策を実行に移しやすくなります。

金融機関・取引先からの信用力向上

補助金に採択された実績は、企業の信頼性を高める材料にもなります。特に金融機関からの融資審査では「計画性がある企業」と評価され、資金調達の可能性が広がる場合があります。

補助金活用の際の注意点

補助金・助成金にはメリットが多い一方で、導入にあたって注意すべき点もあります。

採択されるとは限らない

補助金は審査制のため、申請すれば必ず通るわけではありません。書類の完成度や計画の妥当性が大きく影響します。

先に自己負担が必要

補助金は後払い方式が基本です。先に自己資金や借入で支払いを行い、その後に補助金が振り込まれる仕組みのため、キャッシュフロー管理が欠かせません。

申請・報告業務が煩雑

申請書の作成、実績報告、経費の証憑管理など、事務作業が多く発生します。経営コンサルがサポートに入ることで、この負担を大幅に軽減できます。

補助金を賢く活用して経営コンサルを導入する

経営コンサルティングを導入する際、補助金・助成金を活用すれば費用負担を軽減し、戦略的な施策を実現できます。IT導入補助金やものづくり補助金など、自社の課題に合った制度を選び、コンサルタントと共に計画を立てることで、採択率を高めることも可能です。

中小企業にとって、補助金は「費用削減」だけでなく「成長加速のきっかけ」となり得ます。単なる資金調達ではなく、未来を描くための投資として捉え、経営コンサルとの連携を進めることが成功の鍵となるでしょう。

なぜ“現場密着・伴走型コンサル”が中小企業に効果的か

経営コンサルティングにはさまざまなスタイルがありますが、中小企業において特に成果が出やすいのが「現場密着・伴走型」のコンサルティングです。これは、単なるアドバイスに留まらず、コンサルタントが経営者や社員と一緒に現場へ入り込み、実行段階まで支援を行うスタイルを指します。ここでは、なぜ伴走型コンサルが中小企業にとって効果的なのかを整理します。

実行力を確保できる支援スタイル

提案で終わらず実行まで支援

従来型のコンサルは「調査・分析・提案」で終わるケースが多く、実際の実行フェーズは社内に委ねられていました。しかし中小企業の場合、リソースやノウハウが不足しており「提案はあったが、結局何も実行できなかった」という失敗に陥りがちです。伴走型コンサルは実行段階に深く関与するため、計画が確実に動き出します。

社員の巻き込みと実行定着

経営者だけでなく、社員が施策の意味や手順を理解できるよう支援するのも伴走型の特徴です。現場の声を拾いながら改善策を設計するため、施策が“社内に馴染む”形で定着しやすくなります。その結果、コンサル終了後も自走できる仕組みが残ります。

現場理解に基づく課題解決

表面的な課題ではなく根本原因を特定

伴走型コンサルは現場に入り込むため、机上のデータでは見えない課題を発見できます。例えば「売上が低迷しているのは営業力不足」だと思っていたが、実際には「見積作成に時間がかかり商談数が減っている」という現場のボトルネックが原因だった、というケースもあります。

実態に即した改善策を提案

中小企業は大企業と違い、潤沢な人材や資金を持ちません。そのため「理想論」ではなく「現場で実行できる現実的な解決策」が求められます。伴走型コンサルは現場を理解したうえで、リソースに応じた現実的なプランを提示します。

施策の定着と成果の持続性

継続的なモニタリング

施策を導入して終わりではなく、定期的に進捗を確認し、数値や現場の声を踏まえて改善を加えます。これにより施策が形骸化せず、成果が持続的に積み上がります。

社員教育とナレッジの蓄積

伴走型コンサルは、施策を進める過程で社員教育も同時に行います。「どう改善したか」「なぜこの施策が効果的だったのか」を理解することで、社員自身が改善の主体となり、ノウハウが社内に残ります。

中小企業には“共に走るパートナー”が必要

中小企業は人材も資金も限られているため、外部の専門家からアドバイスだけを受けても施策を実行できないケースが少なくありません。だからこそ、提案から実行・定着までを一貫して支援する「現場密着・伴走型コンサル」が効果を発揮します。

経営者と共に現場で汗をかき、社員を巻き込みながら改善を定着させることで、短期的な成果だけでなく中長期的な成長基盤を築けるのです。中小企業にとってコンサルは「先生」ではなく「共に走るパートナー」であることが成功の鍵と言えるでしょう。

コンサル契約の形態と進め方

経営コンサルを導入する際には、契約形態と進め方を理解しておくことが重要です。中小企業が自社の状況に合わない契約を選んでしまうと、費用対効果が薄れたり施策が定着しなかったりするリスクがあります。この章では、代表的な契約形態と、導入から成果創出までの流れを解説します。

コンサル契約の主な形態

経営コンサルの契約には大きく分けて3つの形態があります。それぞれの特徴を理解した上で、自社に合うものを選ぶことが大切です。

スポット契約(単発型)

-

特徴:特定の課題に対して、短期間・単発で支援を依頼する形態。

-

費用相場:10万円〜50万円程度/回。

-

利用シーン:事業計画書作成、補助金申請サポート、マーケティング診断など。

スポット契約はピンポイントで課題を解決したい場合や、まずは試しにコンサルを導入したい中小企業に向いています。

顧問契約(継続型)

-

特徴:月額固定の費用を支払い、継続的に支援を受ける契約形態。

-

費用相場:月額30万円〜100万円程度。

-

利用シーン:経営戦略立案から実行支援、会議参加、社員教育、定期的な進捗確認。

顧問契約は伴走型の支援が可能で、長期的な課題解決や成長戦略の実行に適しています。

成果報酬型契約

-

特徴:売上増加やコスト削減など、成果が出た場合に報酬を支払う形態。

-

費用相場:成果額の5〜20%程度。

-

利用シーン:売上拡大プロジェクト、補助金採択サポート、コスト削減案件。

リスクを抑えやすい一方で、短期成果に偏るリスクもあるため、契約内容の明確化が不可欠です。

コンサル導入から成果創出までの流れ

契約形態を選んだら、実際にどのように進んでいくのかを把握しておくことが大切です。

1. ヒアリングと現状分析

契約開始時には、経営者へのヒアリングや数値分析を通じて現状を把握します。

-

財務状況、組織体制、業務プロセス、マーケティング施策などを調査

-

課題を「緊急度」と「重要度」で整理し、優先順位を決定

2. 課題整理と改善計画の立案

現状分析を基に、解決すべき課題を明確化します。

-

中期的な経営計画(3年程度)と短期的なアクションプランを策定

-

数値目標(売上、利益率、リード獲得数など)を設定

3. 実行フェーズ(伴走支援)

計画策定だけでなく、実行支援に深く関わるのが経営コンサルの強みです。

-

社内会議に参加し、施策を推進

-

社員教育を実施し、現場に施策を定着させる

-

KPIを設定し、進捗をモニタリング

4. 成果検証と改善

実行の結果を数値や現場の声で検証し、改善策を加えます。

-

月次・四半期ごとにレビューを実施

-

成果が出た施策を標準化し、次の成長フェーズへ展開

5. 自走体制の構築

最終的には外部コンサルに依存せず、自社だけで回せる状態を目指します。

-

社内にマニュアルや仕組みを残す

-

社員が改善活動を継続できる教育を行う

-

経営者は戦略的意思決定に集中できるようになる

契約形態と進め方の理解が成功の第一歩

経営コンサルの導入を成功させるためには、契約形態と進め方を正しく理解し、自社に合った形を選ぶことが欠かせません。スポット契約は短期的な課題解決に、顧問契約は長期的な成長支援に、成果報酬型はリスク分散に有効です。

さらに、導入から成果創出までの流れを把握しておくことで、経営者自身が「どの段階で何を期待できるか」を明確にできます。契約内容を曖昧にせず、目的に合った進め方を選ぶことが、中小企業がコンサル活用で成果を上げる最大のポイントです。

失敗事例から学ぶ経営コンサル活用の注意点

経営コンサルティングは中小企業の成長を支える強力な手段ですが、すべての導入が成功しているわけではありません。中には「期待した成果が得られなかった」「むしろ社内の混乱を招いてしまった」という失敗事例も存在します。ここでは、よくある失敗パターンとその回避策を整理し、導入時に注意すべきポイントを解説します。

よくある失敗事例とその原因

コンサルに丸投げしてしまうケース

経営者が「コンサルを入れればすべて解決してくれる」と考え、施策実行を任せきりにしてしまう失敗事例があります。実際には、経営者自身のリーダーシップや社員の協力がなければ、提案は絵に描いた餅になりがちです。

-

原因:経営者の関与不足、社内に責任者を置かないまま外部に依存

-

回避策:経営者自身が積極的に関わり、施策ごとに社内の担当者を設定する

社内の協力が得られないケース

外部コンサルが提案しても、現場の社員が「外部の人に口を出された」と反発し、施策が進まないことがあります。

-

原因:導入目的や背景を社員に共有せず、トップダウンで押し付けてしまう

-

回避策:導入前に「なぜコンサルを入れるのか」を丁寧に説明し、社員を巻き込む体制を整える

成果検証を怠ったケース

施策を実行しても、数値やKPIで効果を測定しなければ「やってみたけど効果が分からない」で終わってしまいます。

-

原因:施策後のモニタリングが不十分、検証指標が曖昧

-

回避策:導入段階で「どの指標で効果を測定するか」を決め、定期的にレビューを実施する

コンサルの選定を誤ったケース

専門外の領域に強みを持つコンサルに依頼してしまい、期待した成果が出なかった事例もあります。例えば「IT導入が必要なのに、戦略立案型のコンサルを選んでしまった」などです。

-

原因:契約前に実績や得意分野を十分に確認していない

-

回避策:複数のコンサルを比較し、自社の課題に合う専門性を持つコンサルを選定する

失敗を防ぐためのチェックポイント

経営者のコミットメントを明確にする

経営者自身がプロジェクトの旗振り役となり、社内外に「本気度」を示すことが成功の前提となります。

社員を巻き込む体制を作る

導入時に「何を目的に、誰がどう関わるのか」を明確にし、現場の声も拾いながら進めることが重要です。

成果指標を設定して検証する

売上、利益率、顧客数、リード獲得数など、効果を測定できる指標をあらかじめ定めておくことで、費用対効果を正しく評価できます。

コンサル選びは慎重に行う

契約前に実績・得意分野・支援範囲を確認し、可能であれば事例紹介や他社の声も参考にすることで、ミスマッチを防げます。

失敗事例から学び、成功の確率を高める

経営コンサル導入の失敗は、「外部依存」「社内不一致」「検証不足」「選定ミス」といった共通要因から生じています。これらを事前に理解しておけば、同じ過ちを避けることが可能です。

経営コンサルを「魔法の杖」と捉えるのではなく、経営者・社員・コンサルが三位一体となって取り組むことが、成功の条件です。失敗事例を反面教師として活かし、自社にとって最適なコンサル活用を実現することが、中小企業の持続的な成長につながるでしょう。

経営コンサル選びで失敗しないチェックポイント

経営コンサルティングを導入する際、最も重要なのは「どのコンサルを選ぶか」です。選定を誤ると、費用だけがかかって成果につながらないリスクがあります。ここでは、中小企業が経営コンサルを選ぶ際に確認すべきポイントと、契約前に押さえておきたいチェックリストを解説します。

コンサル選定の5つの視点

経営コンサルを選ぶときは、以下の5つの視点を重視することで失敗のリスクを下げられます。

自社課題と目的の明確化

-

「売上を伸ばしたいのか」「業務効率を改善したいのか」「人材を育成したいのか」など、自社の課題を具体的に整理しておくことが第一歩です。

-

目的が不明確なまま依頼すると、コンサルの得意領域とずれてしまい成果が出にくくなります。

費用対効果を見極める

-

契約金額だけで判断せず、「どのくらいの成果を期待できるか」を基準に検討します。

-

ROI(投資利益率)を目安に「費用がどれだけ回収できるか」を見積もっておくと安心です。

実績と成功事例の確認

-

これまでにどのような企業を支援し、どのような成果を出したのかを確認します。

-

同業種や同規模の中小企業への支援実績があれば、自社にも応用しやすいと判断できます。

コミュニケーションのしやすさ

-

経営者や社員との相性も成果に直結します。

-

専門知識を分かりやすく説明できるか、経営者の考えを尊重してくれるか、といった点をチェックしましょう。

実行支援の範囲

-

コンサルによっては「提案のみ」で終わる場合もあります。

-

実行まで伴走してくれるか、現場への浸透まで支援してくれるかを確認することが大切です。

契約前に確認すべきチェックリスト

導入を検討する際には、以下のチェックリストを活用することでリスクを減らせます。

契約条件と範囲

-

月額料金や成果報酬の範囲はどこまでか

-

追加費用が発生する条件はあるか

成果目標と評価基準

-

成果をどの指標で測定するのか(売上、利益率、リード獲得数など)

-

いつ、どのタイミングで効果を検証するのか

担当コンサルタントの専門分野

-

経営全般なのか、財務、マーケティング、人材育成、ITなど特定分野に強いのか

-

自社の課題とマッチしているか

解約条件や契約期間

-

成果が出なかった場合に途中解約できるのか

-

最低契約期間や更新条件はどうなっているのか

信頼できるパートナーを見極める

経営コンサル選びは、中小企業の未来を左右する重要な意思決定です。

「自社の課題に合っているか」「費用に対してどんな成果が期待できるか」「実行まで伴走してくれるか」を冷静に見極めることが、成功の分かれ道になります。

チェックリストを活用しながら比較検討し、信頼できるコンサルタントを“経営のパートナー”として選ぶことが、成果を最大化するための第一歩です。

信頼性を高める専門家・中小企業診断士の活用

中小企業が経営コンサルティングを導入する際、重要なのは「支援の質」と「信頼性」です。その一つの基準となるのが、国家資格である中小企業診断士の存在です。診断士は中小企業支援の専門家として国から認められた資格であり、コンサルタントの中でも特に経営全般を幅広く支援できる強みを持っています。ここでは、中小企業診断士を活用する意義やメリットを整理します。

中小企業診断士とは何か

国家資格としての位置づけ

-

中小企業診断士は「中小企業支援に関する唯一の国家資格」です。

-

経営戦略、財務、マーケティング、人材育成、生産管理など幅広い知識が求められ、試験と実務補習を経て認定されます。

中小企業支援の総合ドクター

-

医師が人間の健康を診断するように、診断士は企業の「経営健康診断」を行う存在です。

-

問題の発見から改善策の提案、実行支援まで幅広い役割を担えます。

中小企業診断士を活用するメリット

専門知識に基づく的確な課題解決

診断士は幅広い経営知識を持っているため、財務、マーケティング、人材、ITなど複数領域を横断して課題を整理できます。特定分野だけでなく、全体最適を意識した支援が可能です。

公的機関や金融機関との連携メリット

-

診断士は、商工会議所や自治体、金融機関のサポート事業に関わることも多いため、公的制度や補助金情報に精通しています。

-

補助金申請や事業計画策定で「診断士のサイン」があると、信頼性が高まり採択率や融資承認率が上がるケースもあります。

信頼性の裏付け

資格という客観的基準を持つため、経営者にとって「信頼して相談できる」根拠となります。特に初めてコンサルを導入する中小企業にとって、診断士は安心材料となる存在です。

中小企業診断士の具体的な活用シーン

事業計画策定と金融機関交渉

-

融資を受ける際、診断士の支援で作成した事業計画は信頼度が高く、金融機関からの評価が向上します。

補助金・助成金申請のサポート

-

IT導入補助金やものづくり補助金など、制度活用において診断士が申請サポートを行うことで、採択可能性が高まります。

経営改善・再生支援

-

赤字が続いている企業や事業再生を検討している企業に対して、財務改善計画やリストラ策の立案を行い、再建をサポートします。

成長戦略の立案と実行支援

-

新規事業立ち上げ、マーケティング戦略、DX推進など、攻めの施策にも診断士の知見を活用できます。

中小企業診断士は信頼性と実効性を高めるパートナー

中小企業診断士は、単なるアドバイザーではなく、経営全般を見渡して課題を診断し、改善を伴走できる国家資格の専門家です。金融機関や公的機関とのつながりも強く、補助金・助成金の申請サポートや事業計画の信頼性向上など、実務面で大きなメリットがあります。

経営コンサルを選ぶ際には、診断士資格を持つコンサルタントや、診断士と連携できるコンサルティング会社を選ぶことで、信頼性と実効性の両方を高められるでしょう。中小企業にとって、中小企業診断士は「経営の健康診断を行う主治医」であり、安心して未来を託せる存在なのです。

あなたのビジネスの未来を共に創るために

経営コンサルティングは、単なるアドバイスや理論の提供ではありません。中小企業の経営者と同じ目線で課題に向き合い、未来を共に描き、実行を支援する「伴走パートナー」です。ここまでの記事で整理したように、費用やリスクも存在しますが、それ以上に企業を成長へと導く可能性を秘めています。

経営コンサルを導入する意義

経営者が孤独を脱するために

中小企業の経営者は、日々多くの判断を一人で抱え込み、孤独を感じやすい立場にあります。経営コンサルは「外部の頭脳」として、その意思決定を支え、経営者が前向きに挑戦できる環境を整えます。

現場の課題を解決するために

経営戦略の立案から、社員教育や業務効率化まで。コンサルは現場に寄り添い、机上の空論ではなく実行可能な施策を提示し、成果が出るまで伴走します。

未来を共に描くステップ

自社の課題を整理する

まずは経営者自身が「今、何に困っているのか」を明確にすることが第一歩です。売上低迷なのか、人材不足なのか、資金繰りなのか。課題を整理することで、コンサルへの依頼も具体的になります。

信頼できるパートナーを選ぶ

経営コンサルは、単なる外部業者ではなく“未来を共に創るパートナー”です。専門性や実績だけでなく、自社の価値観に寄り添ってくれるかどうかも重視して選定することが大切です。

小さな一歩から始める

最初から大規模な契約を結ぶ必要はありません。スポット契約や無料相談など、小さな一歩から始めることで、自社にとって最適な関わり方を見つけられます。

行動を起こす経営者へ

経営コンサルティングは、経営者自身の挑戦を後押しする仕組みです。

「今のままでは不安だ」「新しい成長のきっかけが欲しい」と思ったときこそ、外部の専門家と共に未来を描くタイミングです。

あなたのビジネスの未来は、今日の小さな行動から変わります。

信頼できるコンサルタントと共に、次の一歩を踏み出してみてください。

合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング

合同会社えいおうでは、中小企業様向けに事業戦略設計のコンサルティングサービスを展開しております。

事業戦略コンサルティングでは、事業に関する経営戦略を支援するだけではなく、この記事でご紹介したようなIT導入、IT導入に関わる補助金の取得申請もサポートしております。

- 売上が停滞しており、次の成長戦略が見えない

- 市場環境の変化に適応できていない。

- ビジネスモデルの拡張、投資家対応、資金調達などに課題を感じている。

- 売上はあるが利益が少ない、キャッシュフローが回らない。

- どの市場に進出すべきか、どのようなビジネスモデルが適しているかがわからない。

- DXの必要性は感じているが、どのツールを導入すべきか判断できない。

- 海外展開の進め方、現地パートナーの探し方がわからない。

このようなお悩みを抱えている企業様に向け、事業戦略の設計により事業体質の改善を支援します。IT、およびITを活用するための補助金を利用して、費用対効果の高い事業成長を目指しましょう。

机上の空論ではなく、商品企画、集客施策、営業体制を含めた各分野に対してマーケティングの知識を持った実務レベルのサポートを致します。