現代のビジネスにおいて「集客」と「マーケティング」は、もはや切り離して考えられない重要なテーマです。どれだけ良い商品やサービスを持っていても、人に届かなければ価値は生まれません。しかし、多くの中小企業や個人事業主がこの壁にぶつかっています。「集客がうまくいかない」「広告を出しても効果が感じられない」「SNSを続けているのに売上につながらない」。そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。

本記事では、単なる「集客テクニック」ではなく、マーケティング全体の流れの中で「どうやってお客様を惹きつけ、信頼を築き、選ばれる仕組みを作るか」を解説します。マーケティング理論を土台に、実際の現場で成果を出すための方法を具体的に紹介していきます。さらに、合同会社えいおうが行っている事業戦略コンサルティング・マーケティングコンサルティングの実践的なアプローチも取り上げ、「理論と実務の橋渡し」を意識した内容にまとめました。

これから紹介する内容を読めば、あなたのビジネスに最適な集客戦略の全体像が見えるはずです。マーケティングの考え方を身につけ、「人が自然と集まる仕組み」を自社に構築する第一歩を踏み出しましょう。

目次

集客とマーケティングの関係を正しく理解する

「集客」と「マーケティング」という言葉は、似ているようで意味が異なります。しかし、この2つの違いを正しく理解していないまま施策を進めてしまうと、思うような成果が出ません。ここでは、それぞれの役割と関係性を整理し、集客を成功に導くための考え方を解説します。

集客とは「人を集める」だけでなく「関係を育てる」行為

集客とは、文字通り「お客様を集める活動」を指します。広告を出したり、SNSで発信したり、イベントを開催するなど、目的は多くの人に自社を知ってもらい、興味を持ってもらうことです。しかし、単に一時的に人を集めるだけでは意味がありません。

真の集客とは、興味を持って訪れた人に「もう一度関わりたい」と感じてもらうこと。そのためには、信頼関係を築く工夫が欠かせません。初回の接触から再来訪・購入までの体験を丁寧に設計し、「関係を育てる集客」を意識することが大切です。

マーケティングとは「売れる仕組み」を作ること

一方でマーケティングとは、集客も含めた「仕組みづくり」の活動です。商品企画から価格設定、販路選定、宣伝、販売後のフォローまでを含む広い概念で、ゴールは「自然と売れる流れを作ること」にあります。

集客が“点”の活動だとすれば、マーケティングはそれらをつなぐ“線”の活動です。広告やSNS、SEOなど、個別の施策を単体で考えるのではなく、「誰に、何を、どのように届けるか」という全体戦略の中で設計することが重要です。

両者の違いと共通点:短期的施策と長期的戦略のバランス

集客とマーケティングの関係は、「短期と長期」「行動と仕組み」という対比で捉えると分かりやすくなります。

集客は目の前の売上を作るための行動であり、即効性のある施策です。対してマーケティングは、長期的に顧客を増やし続けるための基盤づくりです。両者をうまく組み合わせることで、短期の売上と長期の成長を両立できます。

たとえば、広告で新規顧客を集めつつ、ブログやSNSで情報を発信し続けることでリピートや紹介を促す——このように「集客」と「マーケティング」は表裏一体です。

中小企業が陥りやすい「集客=広告依存」という誤解

特に中小企業では、「集客=広告を出すこと」と考えてしまうケースが多く見られます。もちろん広告は効果的な手段ですが、広告費をかけ続けなければ集客が止まる構造では、長期的な安定にはつながりません。

重要なのは、広告を入口としつつも、リピーターを増やし、口コミや紹介が生まれる“仕組み”を育てることです。

この「広告依存型」から「関係構築型」への転換こそが、持続的な集客マーケティングの第一歩です。

次の章では、この仕組みづくりの基礎となる「顧客行動モデル」について解説します。人がどのような流れで商品を知り、選び、購入に至るのか——そのプロセスを理解することが、集客の本質を掴む鍵となります。

顧客行動モデルで読み解く集客マーケティングの基本構造

効果的な集客を行うためには、「人がどのように商品やサービスを知り、興味を持ち、最終的に購入や申し込みに至るのか」という流れを理解することが欠かせません。マーケティングではこの流れを「顧客行動モデル」と呼び、行動心理の変化を段階的に整理しています。ここでは、代表的なモデルをもとに、集客マーケティングの全体像を解説します。

AISAS/AIDMA/SIPSモデルから見る購買行動の流れ

まず知っておきたいのが、マーケティングの基本理論としてよく使われる「AIDMA」と「AISAS」、そしてSNS時代に登場した「SIPS」という3つのモデルです。

AIDMAは古くから使われてきた購買心理モデルで、

- Attention(注意)

- Interest(関心)

- Desire(欲求)

- Memory(記憶)

- Action(行動)

の5段階で人の購買行動を説明します。テレビCMやチラシなど、マスメディア中心の時代に適していました。

一方、インターネットが普及して以降はAISASモデルが主流となりました。これは

- Attention(注意)

- Interest(関心)

- Search(検索)

- Action(行動)

- Share(共有)

の流れで、人が情報を探し、自ら調べ、他者に発信する行動を示します。検索エンジンやSNSが浸透した現代では、このAISASを理解することが集客戦略の鍵となります。

そして、SNSコミュニティを前提としたSIPSモデル(Sympathize/Identify/Participate/Share&Spread)は、共感や参加を中心とした行動を説明するもので、特にブランド構築型の集客に効果的です。

これらのモデルに共通しているのは、「人は段階的に動く」という点です。集客を成功させるには、どの段階にいる顧客に、どんな情報や体験を提供するかを意識しなければなりません。

潜在顧客・見込み顧客・既存顧客、それぞれに必要なアプローチ

集客の施策を考えるうえで欠かせないのが、「顧客の段階を分けて考える」という視点です。大きく分けると、以下の3段階があります。

- 潜在顧客:まだ自社の商品を知らないが、将来的に関心を持つ可能性がある人

- 見込み顧客:すでに興味を持ち、情報収集中の人

- 既存顧客:すでに購入・利用した経験があり、再購入や紹介の可能性がある人

潜在顧客には「知ってもらう」ための認知施策(SNS発信、広告、SEO)が重要です。見込み顧客には「選ばれる理由」を提示する比較・検討段階のコンテンツ(事例、Q&A、導入効果など)が効果的です。そして既存顧客には、満足度を高めるフォロー施策(メール、限定キャンペーン、会員制度)が求められます。

つまり、同じ“集客”でも、相手の状態によって行うべき施策はまったく違うのです。

ファネル思考で整理する「認知→関心→比較→行動→リピート」

マーケティングではこの顧客の行動段階を「ファネル(漏斗)」として視覚化します。上の層ほど人が多く、下に行くほど絞られていく構造です。

- 認知:まずは知ってもらう(広告・SNS・SEO)

- 関心:興味を持ってもらう(ブログ・動画・比較情報)

- 比較:他社と比較し、自社を選ぶ理由を明確にする(事例・レビュー)

- 行動:購入や問い合わせへ導く(ランディングページ・フォーム)

- リピート:再購入や紹介につなげる(メルマガ・アフターフォロー)

この流れを意識して施策を設計することで、ムダのない集客マーケティングが実現します。

顧客体験を中心にした集客マーケティングの全体設計

現代の集客では、「体験価値」が最も重要な要素です。商品やサービスそのものの魅力だけでなく、「どう見つけてもらい、どう感じてもらい、どう共有してもらうか」が成果を左右します。

特にデジタル時代では、企業が語るよりも、顧客の声や口コミが信頼を生みます。したがって、集客の目的は単にアクセスを集めることではなく、「心に残る体験を設計すること」へと変わっています。

合同会社えいおうでは、この「顧客体験のデザイン」を軸に、事業戦略とマーケティングを一体化させた支援を行っています。戦略的なファネル設計に基づき、顧客が自然とブランドに共感し、長く関係を築く仕組みを構築します。

成果を左右する集客マーケティングの代表的手法

効果的な集客マーケティングを実現するためには、「どのチャネルをどう使うか」を明確にすることが欠かせません。手当たり次第に広告やSNSを試しても、成果が出ない原因は多くの場合、この設計があいまいなことにあります。ここでは、オンラインとオフラインの主要な集客手法を整理し、それぞれの特徴や活用ポイントを紹介します。

オンライン施策の主軸

インターネットを活用したオンライン施策は、コストを抑えつつ広く顧客へアプローチできる点が魅力です。特に中小企業や個人事業主にとって、継続的な集客を支える柱となります。

SEOマーケティング:検索から自然に集める仕組みを作る

SEO(検索エンジン最適化)は、ユーザーが自ら情報を探す段階で自社サイトを見つけてもらうための施策です。

広告のように費用を払って露出を得るのではなく、検索結果から自然にアクセスを集めることができるのが大きな強みです。

検索で上位に表示されるためには、キーワード設計・コンテンツの質・サイト構造などを総合的に最適化する必要があります。短期間で成果が出るものではありませんが、正しく取り組めば“資産としての集客”を生み出す長期的な戦略になります。

コンテンツマーケティング:価値提供による信頼構築

コンテンツマーケティングは、ユーザーが求める情報を継続的に発信し、信頼関係を育てる手法です。

ブログ記事、コラム、ホワイトペーパー、動画など、媒体の形はさまざまですが、目的は「読者に有益な情報を届け、ファンになってもらうこと」にあります。

一方的な宣伝ではなく、「相手の悩みを解決する内容」を中心に据えることで、自然と見込み顧客を集められるようになります。コンテンツは一度作れば長期的に効果を発揮し、SEOとの相性も非常に高いのが特徴です。

SNSマーケティング:拡散力と共感を活かしたブランド形成

SNS(Instagram、X、TikTokなど)は、共感やストーリーを通してファンを増やすのに最適なツールです。

広告的な投稿よりも、「人柄」「想い」「リアルな日常」を伝えることでブランドの信頼が深まります。

SNS集客で重要なのは、フォロワー数よりも“関係性の深さ”です。コメントやメッセージを通じたコミュニケーションが、見込み顧客との距離を縮め、最終的な行動につながります。

リスティング広告・ディスプレイ広告の特徴と使い分け

短期間で結果を出したい場合は、広告を活用するのが有効です。

リスティング広告(検索連動型広告)は、購入意欲が高いユーザーに直接アプローチできる手法で、費用対効果が高いのが特徴です。

一方でディスプレイ広告は、まだ興味が浅い潜在層への認知拡大に向いています。

両者を組み合わせることで、短期的な成果と中長期のブランド認知を両立することができます。

メール・LINE・リターゲティング施策による再接触戦略

集客マーケティングで見落とされがちなのが「再接触施策」です。

一度サイトを訪れたものの離脱したユーザーに対して、メールやLINE、リターゲティング広告で再度アプローチすることが大切です。

この段階の施策は、成約率を大きく押し上げる効果があります。

特にLINE公式アカウントは、中小企業でも導入しやすく、リピート顧客の獲得に非常に効果的です。

オフライン施策の活用

デジタル化が進む今でも、リアルな接点を持つオフライン施策は根強い効果があります。オンラインでは伝えきれない温度感や信頼感を補う役割として、重要なチャネルです。

展示会・店舗・イベントを活かしたリアルな接点づくり

展示会や商談会、体験イベントなどは、顧客と直接コミュニケーションを取る貴重な機会です。

実際に対話しながら商品を説明できるため、オンラインにはない説得力が生まれます。

また、地域密着型のビジネスでは店舗や地域イベントを通した発信が、口コミや紹介へとつながりやすい傾向にあります。

オンライン×オフラインのハイブリッド戦略

最も効果的なのは、オンラインとオフラインを連携させた「ハイブリッド集客」です。

たとえばイベントの案内をSNSで拡散し、来場後にLINEでフォローを続けるなど、顧客との関係を一貫して設計することで、リピート率が飛躍的に高まります。

合同会社えいおうでも、オンライン広告による集客とリアル店舗・展示会での接点設計を組み合わせた戦略を提案しています。単発の集客ではなく、「顧客とのつながりを育て続ける流れ」を重視しているのが特徴です。

SEOを活用した集客マーケティングの実践戦略

どんなに優れた商品やサービスでも、必要としている人に見つけてもらえなければ意味がありません。そこで重要になるのが、検索エンジンからの自然流入を増やす「SEOマーケティング」です。SEOは単なるテクニックではなく、企業の信頼を高め、長期的な集客基盤を築くための“戦略”です。

SEOマーケティングとは:検索から長期的な集客を生む仕組み

SEO(Search Engine Optimization)は、Googleなどの検索エンジンで自社サイトを上位に表示させるための取り組みです。広告のように一時的なアクセスを得るのではなく、検索を通して継続的に見込み顧客が集まる状態をつくるのが目的です。

SEOの最大の魅力は「信頼性と持続力」です。検索結果で自然に上位表示されることは、ユーザーにとって“信頼の証”となり、広告に比べてクリック率が高くなる傾向にあります。つまりSEOは、長期的なブランド価値の向上にもつながる戦略的な集客手法なのです。

キーワード選定と検索意図分析の基本

SEOの出発点は、正しい「キーワード選定」にあります。

例えば「集客 方法」と検索する人は、「自分でもできる集客手段を知りたい」という明確な目的を持っています。こうした“検索意図”を正確に読み取り、それに応えるコンテンツを作ることが、SEO成功の第一歩です。

キーワードは大きく次の3種類に分けられます。

- ビッグキーワード:検索回数が多いが競合も多い(例:集客、マーケティング)

- ミドルキーワード:ある程度絞られたテーマ(例:SEO集客、SNSマーケティング)

- ロングテールキーワード:具体的で成約につながりやすい(例:小規模店舗 集客方法、BtoB SEO戦略)

中小企業の場合、ビッグキーワードよりも「ミドル〜ロングテール」を狙う方が効果的です。検索意図を理解し、「知りたい」「比べたい」「申し込みたい」といった行動段階ごとに最適なキーワードを配置しましょう。

コンテンツSEOの設計:構成・見出し・タイトルの作り方

良質なコンテンツはSEOの中心です。検索エンジンは「ユーザーにとって有益かどうか」を最も重視しているため、単なる情報の羅列では上位表示されません。

読者が求める答えを、構成や文章の流れの中で自然に提供することが大切です。

効果的な記事構成のポイント

- タイトルは検索意図に沿った具体的な言葉で構成する

- **見出し(H2〜H3)**には主要キーワードを自然に含める

- 導入文では読者の悩みを提示し、記事を読むメリットを明確にする

- 本文では事例や数値を交え、納得感のある説明を心がける

- 結論では行動を促す(問い合わせ・資料請求など)

こうした一貫性のある構成が、検索エンジンだけでなく読者にも「分かりやすく、信頼できる記事」と評価されます。

E-E-A-Tと信頼性強化:専門性・権威性・実績の見せ方

SEOでは、Googleが定める「E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)」が非常に重要です。これは直訳すると「経験・専門性・権威性・信頼性」を意味します。

つまり、単に情報を発信するだけでなく、「誰が」「どんな経験や実績をもとに」発信しているかが問われます。

企業サイトであれば、代表者の経歴や実績、導入事例、受賞歴、顧客の声などを積極的に掲載することで、信頼性が高まります。

合同会社えいおうでは、このE-E-A-Tの考え方を踏まえ、クライアントの強みを明文化し、サイト全体で「信頼を伝える設計」を行っています。これにより、SEOの順位だけでなく、ブランド全体の評価を底上げすることが可能です。

成功事例に学ぶSEO戦略:成果が出るサイトの共通点

成果を出している企業サイトには、いくつかの共通点があります。

- 検索意図を明確に定義している

- 記事構成が論理的で、見出しに一貫性がある

- 定期的にリライトや更新を行っている

- 内部リンクを最適化し、回遊率を高めている

- 問い合わせやCV(コンバージョン)導線が明確

これらは一見地味な取り組みですが、積み重ねによって大きな差を生みます。特に「更新頻度」と「情報の新しさ」は検索順位を左右する重要な要素です。

SEOマーケティングは“短距離走”ではなく“マラソン”のようなものです。地道な改善の継続こそが、長期的な集客力を高める最善の方法です。

チャネル選定とマーケティング予算の最適化

どんなに優れた集客アイデアを持っていても、適切なチャネルを選び、予算を効果的に配分できなければ成果は上がりません。マーケティング活動では「どこに」「どれだけのリソースを使うか」が結果を大きく左右します。この章では、主要な広告チャネルの特徴と、費用対効果を高めるための戦略を解説します。

広告チャネル別の比較:費用・リード単価・ROIを見極める

マーケティング施策の第一歩は、自社に合ったチャネルを見極めることです。ここでは代表的なオンライン広告の特徴を整理します。

- リスティング広告(検索連動型広告)

検索意図が明確なユーザーにアプローチでき、短期的な成果が出やすいのが特徴です。クリック単価(CPC)は高くなりやすいですが、成約率(CVR)が高い傾向にあります。

→ 即効性を求める集客に最適。 - ディスプレイ広告

潜在層に向けた認知拡大を目的とする広告です。画像や動画で訴求できるため、ブランディングや商品理解を深める効果があります。

→ 認知・興味喚起に向いている。 - SNS広告(Instagram、Facebook、TikTokなど)

ターゲットを絞り込みやすく、クリエイティブ次第で大きな反応が期待できます。短期間でトレンドをつくりやすく、BtoC領域では特に強力なチャネルです。

→ 若年層・感性型商材に有効。 - YouTube広告/動画広告

ビジュアルで印象を残しやすく、ブランディングと集客を同時に実現できるのが特徴です。制作コストはかかりますが、信頼感を高めやすい施策です。

チャネルを選定する際には、「即効性」と「持続性」のバランスを意識することが大切です。

たとえばリスティング広告で短期の売上を作りつつ、SEOやコンテンツで長期的な集客基盤を整える。この“短期×長期の組み合わせ”が、安定的な成果を生み出す鍵になります。

広告依存からの脱却:中長期のマーケティング投資設計

中小企業が陥りやすい課題の一つが「広告に頼りすぎる構造」です。広告を止めた途端、アクセスが減って売上が落ちてしまう――これは“仕組み化”ができていない状態です。

重要なのは、広告は「呼び水」であり、集客の全てではないという考え方です。短期的な成果を得るための投資は必要ですが、並行して中長期の施策(SEO、メールマーケティング、SNS運用、リピート施策など)に力を入れることで、広告費に依存しない状態を作ることができます。

広告を使う目的を「売上を上げるため」から「データを集めるため」に変える視点も有効です。広告を通じて得た顧客属性や行動データをもとに、次のマーケティング施策を改善することで、費用対効果を高められます。

外注・内製の判断基準:コスト・スピード・ノウハウで考える

集客マーケティングを進めるうえで、「社内でやるか」「外注するか」は多くの企業が悩むポイントです。

判断の基準は、主に次の3つです。

- コスト:社内に担当者を置くより外注の方が安いケースもある

- スピード:専門家に任せることで立ち上げが早くなる

- ノウハウ:経験に基づく改善提案が受けられるかどうか

内製は自由度が高い反面、成果が出るまでに時間がかかる傾向があります。一方で外注はコストが発生しますが、短期間で一定の成果を出しやすいという利点があります。

理想は、最初は外部の専門家に支援を受けつつ、徐々に社内で運用を内製化していく流れです。

合同会社えいおうでは、クライアントの体制や目的に合わせて「部分的支援」と「伴走型支援」を柔軟に提供しています。単なる代行ではなく、ノウハウを共有しながら自走できる仕組みづくりを重視しています。

集客チャネルを「組み合わせ」で最適化する方法

集客チャネルは、単独で動かすよりも「組み合わせ」で使う方が効果が高まります。

たとえば、SNSで集めた見込み顧客をメルマガに登録させ、そこで育成してWebサイトの問い合わせへ導く。あるいはSEOで流入したユーザーをリターゲティング広告で再アプローチするなど、複数のチャネルを連動させることで成果は倍増します。

マーケティングの理想形は、「どの施策もお互いを補い合っている状態」です。広告で得たデータがSEO改善に生かされ、SNSでの反応がコンテンツ企画につながる。このような“循環型設計”を意識することで、短期的な集客だけでなく、長期的なブランド価値の向上も実現できます。

効果測定と改善サイクルで成果を最大化する

どんなに優れたマーケティング施策でも、やりっぱなしでは意味がありません。集客マーケティングを継続的に成長させるためには、「現状を測り、改善し続ける仕組み」を持つことが欠かせません。この章では、成果を数値で把握し、PDCAサイクルを回すための考え方と具体的な方法を紹介します。

KPI・KGI設定:目的を明確化する数値設計の考え方

まず最初に必要なのは、何をもって「成功」とするかを明確にすることです。

マーケティングでは、最終的なゴールをKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)、その途中経過を測る指標を**KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)**と呼びます。

たとえば、KGIを「月間売上300万円」と設定した場合、

その達成に必要なKPIは「月間サイト訪問数」「問い合わせ件数」「CVR(成約率)」などになります。

重要なのは、「結果」だけでなく「過程」を数値化すること。

集客数やクリック率といった中間指標を定期的に確認することで、施策が順調に機能しているかを把握できます。

目標設定は“理想”ではなく、“現実的に到達可能で、成長を促すレベル”にすることが成功のポイントです。

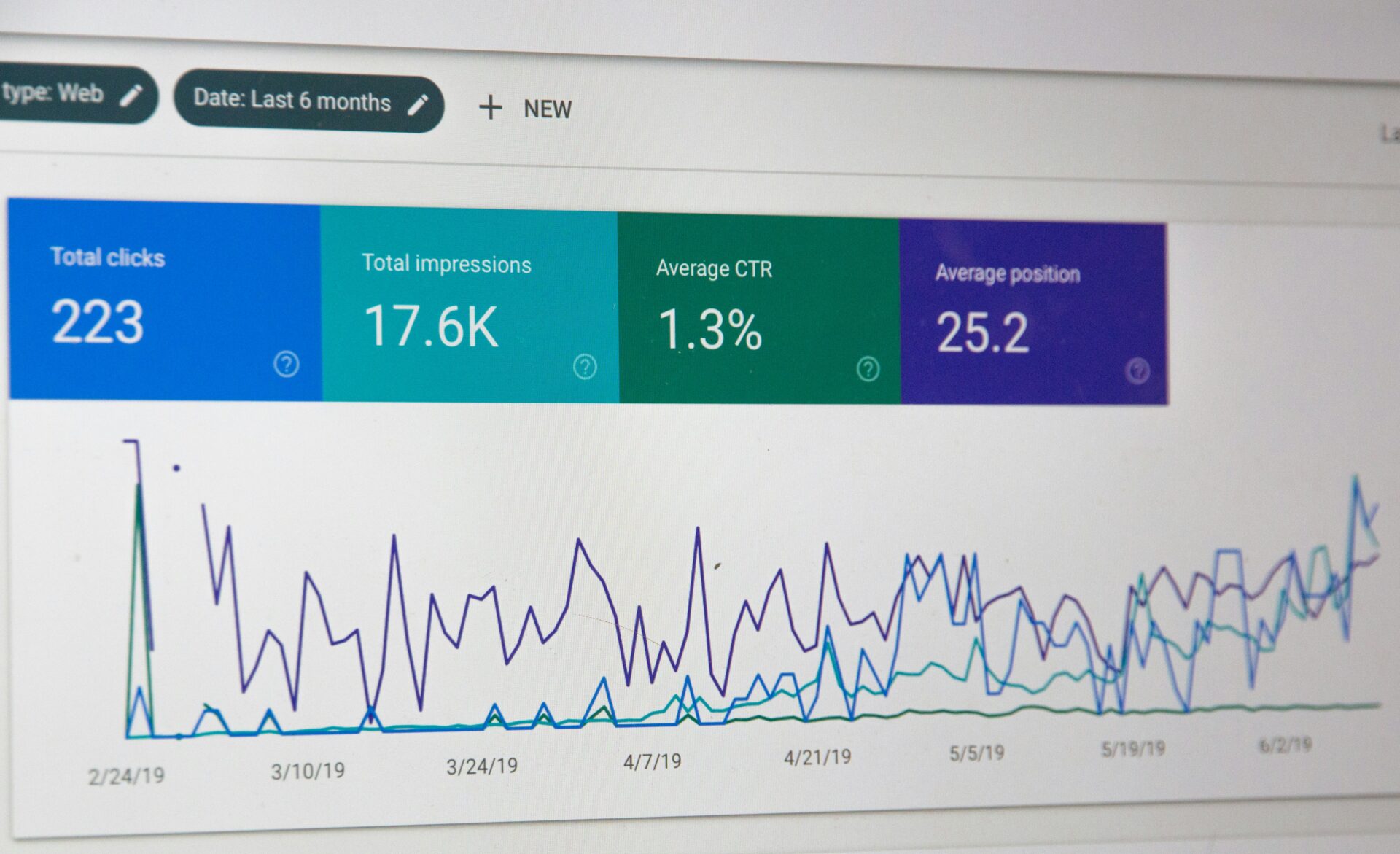

GoogleアナリティクスやSearch Consoleを活用したデータ分析

データ分析の中心となるのが、Googleアナリティクス(GA4)とGoogle Search Consoleです。

これらを活用することで、次のような情報が見えるようになります。

- どのページから多く流入しているか(人気コンテンツの把握)

- どんなキーワードで検索されているか(ユーザーの意図分析)

- どのチャネルが成果につながっているか(広告・SNS・自然検索の比較)

- 離脱率や滞在時間など、サイトの改善ポイント

これらのデータをもとに、「なぜ成果が出ているのか」「どこで機会損失が起きているのか」を掘り下げることで、次のアクションが明確になります。

数値を見る目的は、“評価すること”ではなく“改善のヒントを見つけること”だと捉えると良いでしょう。

PDCAサイクルを機能させるための実践手順

成果を持続させるための基本が**PDCAサイクル(Plan → Do → Check → Act)**です。

このサイクルを正しく回せるかどうかが、マーケティングの成否を決めます。

- Plan(計画):目的を明確にし、KPI・KGIを設定する

- Do(実行):広告出稿や記事制作、SNS運用などの施策を行う

- Check(検証):成果データを収集・分析し、現状を把握する

- Act(改善):効果の高い施策にリソースを集中し、次の施策に反映する

多くの企業がつまずくのは、「Check」と「Act」の段階です。

結果を分析しても次の行動に反映されない、あるいは検証が曖昧なまま新しい施策を始めてしまう。これでは改善が積み上がりません。

改善のたびに「なぜそうなったのか」「何を変えたのか」を明文化しておくことで、経験が社内に蓄積され、マーケティングの精度が着実に上がっていきます。

よくある失敗例と改善ポイント:数値の見方を間違えない

データ分析の段階で多い失敗は、「表面的な数値だけを見て判断してしまう」ことです。

たとえば、アクセス数が増えたからといって必ずしも成果が上がっているとは限りません。

大切なのは、“質の高い流入”が増えているかどうかです。

逆に、アクセスが減っていても、成約率(CVR)が上がっていれば、施策としては成功しているとも言えます。

数字の上下だけに一喜一憂せず、「どんなユーザーが、どんな行動を取っているのか」という背景を読み取ることが重要です。

また、データの改善は“一気にすべてを直す”のではなく、仮説を立てて少しずつ検証するのが理想です。

たとえば「問い合わせボタンの位置を変える」「タイトルをより具体的にする」など、1つずつ小さな改善を積み重ねていくことで、安定した成果が得られます。

合同会社えいおうでは、PDCAを自動化・仕組み化するサポートを行っています。

Googleアナリティクスのデータをもとに、成果を可視化し、改善の方向性を一緒に見出していくスタイルです。数字を見るだけでなく、“数字の裏にあるストーリー”を読み解くことが、本当の改善につながるのです。

戦略的パートナーとしての合同会社えいおうの支援

集客マーケティングの成果を継続的に高めていくには、「自社だけで完結させないこと」が大切です。変化の早いデジタル環境では、専門的な知見や客観的な視点を取り入れることで、戦略の質とスピードを飛躍的に高めることができます。ここでは、合同会社えいおうが提供するマーケティング支援の特徴と、企業の成長を支える伴走型の取り組みについて紹介します。

事業戦略とマーケティングを統合するコンサルティング体制

えいおう社の最大の強みは、「事業戦略」と「マーケティング戦略」を切り離さずに設計できる点です。

多くの企業では、マーケティング施策だけが先行し、全体の事業方針や収益モデルとの整合性が取れていないケースが少なくありません。

しかし本来、集客は経営戦略の一部であり、「どんな顧客に、どんな価値を届け、どのように利益を生むか」という大きな方向性の中で考えるべきものです。

えいおう社では、まず経営の目的や将来のビジョンを整理した上で、それを実現するためのマーケティング戦略を構築します。集客だけでなく、**「売上が伸び続ける仕組み」**を企業と共に設計していく点が、他社との大きな違いです。

戦略立案から実行・分析まで伴走する支援プロセス

マーケティング支援と聞くと、「戦略提案だけして終わり」と思われがちですが、えいおう社の支援はそこからが本番です。

立案・実装・検証・改善までを一気通貫で行い、クライアントが“動かせる”状態になるまで伴走します。

支援プロセスは以下のような流れで進みます。

- 現状分析・課題整理

市場環境・競合状況・社内リソースを分析し、課題を数値で可視化します。 - 戦略設計

ターゲット設定、ポジショニング、チャネル選定などを整理し、成果を最大化できる戦略を策定します。 - 施策実行

SEO対策、広告運用、SNS発信、コンテンツ設計などを組み合わせ、実行フェーズに移行します。 - 効果測定・改善

データをもとにKPIの達成度を検証し、改善サイクルを回していきます。

このプロセスは一方的な提案ではなく、**「一緒に考え、実行し、改善する」**という共同型の支援スタイルです。

企業の現場に寄り添いながら、現実的で実行可能な戦略を構築することを重視しています。

他社との違い:実務視点・地域密着・再現性の高い提案力

えいおう社の支援は、机上の理論に終わらない「実務視点」が特徴です。

代表自身が経営者として複数の事業を運営しているため、現場の課題を肌で理解し、実際に“売上が上がる方法”を具体的に提示できます。

また、福井を拠点としながら全国の企業を支援しており、地域密着型の柔軟な対応と、実績に裏打ちされた提案力を兼ね備えています。

さらに、提案内容は再現性を重視しています。特定の担当者がいなくても仕組みが回るように、マニュアル化・ルール化まで支援することで、企業が自走できる状態を目指します。

これにより、「一度成果を出して終わり」ではなく、「成果を維持し続ける企業体質」への転換が可能になります。

提供サービス一覧:戦略構築/マーケティング支援/運用改善

えいおう社が提供するサービスは、企業の成長段階や課題に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

- 事業戦略コンサルティング

市場分析・ポジショニング戦略・新規事業開発など、経営の上流から支援。 - マーケティングコンサルティング

SEO・広告運用・SNS発信・コンテンツ設計など、実行フェーズを一括支援。 - 運用改善・PDCA支援

分析レポート作成、効果検証、改善施策の提案、チーム内教育を含む伴走型支援。

どのサービスも共通しているのは、「施策の実行」だけでなく「成果を出す仕組み」を作ることです。

えいおう社の目的は、クライアントが自ら成長し、**“集客に困らない企業体質”**を築くことにあります。

集客マーケティングを「仕組み化」して、持続的な成長へ

集客は一時的なキャンペーンや広告だけで終わるものではありません。

本当に成果を出し続ける企業は、「集客を仕組み化」しています。つまり、毎月安定して新しい顧客が訪れ、既存顧客が自然とリピートする流れを構築しているのです。ここでは、集客を“運任せ”から“仕組み”に変えるための考え方を紹介します。

施策の積み重ねを「資産」に変える考え方

広告やSNS投稿などは、単発では効果が薄くても、継続によって確実に蓄積されていきます。たとえばSEOコンテンツは、一度公開すれば時間の経過とともに検索流入を増やし、将来的には「営業せずとも問い合わせが来る状態」を作り出せます。

重要なのは、**「短期的な成果」と「長期的な資産化」**を両立することです。

短期施策(広告・SNSキャンペーン)で成果を出しながら、並行して長期施策(SEO・メルマガ・顧客育成)を育てる。これが安定的に売上を伸ばす企業の共通点です。

特に中小企業においては、この「資産化の発想」を持てるかどうかが、数年後の成長スピードを大きく左右します。

ブランドの信頼を軸にした長期的ファン形成

現代のマーケティングでは、“モノを売る”だけでなく、“信頼を積み上げる”ことが重要になっています。

SNSや口コミサイトの発達により、企業の姿勢や理念までもが選ばれる基準となる時代です。

だからこそ、単なる「商品紹介」ではなく、ブランドの物語を伝えることが求められます。

なぜこの商品を作っているのか、どんな価値を提供したいのか。企業の想いに共感してくれた顧客は、価格ではなく信頼で選んでくれるようになります。

えいおう社が支援しているクライアント企業でも、ブランドストーリーを丁寧に発信することで、単なる販売活動から「共感によるファン形成」へと変化した事例が多数あります。

このように、信頼を軸にしたファンベース型の集客こそ、持続的な成長の要です。

中小企業でも実現できる“仕組みで集まる”ビジネスモデル

「仕組みで集まる」とは、担当者の努力や広告予算に依存せず、自然と顧客が集まる状態を指します。

それを実現するには、次の3つの要素が欠かせません。

- 発信の一貫性:ブランドメッセージと行動が一致している

- 導線の最適化:顧客が“迷わず次の行動を取れる”設計になっている

- データによる改善:感覚ではなく数字をもとに判断している

これらを組み合わせることで、集客は「偶然」ではなく「再現できるプロセス」へと変わります。

えいおう社では、これら3つを企業の内部に根付かせるサポートを行い、社員一人ひとりが“自分たちで集客を動かせる”状態を目指しています。

今すぐ取り組みたい第一歩:無料相談・診断で戦略を可視化する

もし今、集客に課題を感じているなら、まずは現状を客観的に“見える化”することから始めましょう。

どのチャネルが機能していて、どこにボトルネックがあるのかを明確にするだけでも、改善の方向性が見えてきます。

合同会社えいおうでは、マーケティング戦略の無料診断を行っています。

アクセスデータや現状施策をもとに、今後の方向性や最適な集客手法を具体的に提案します。

集客マーケティングは、正しい方向に一歩踏み出せば確実に成果が変わります。

その第一歩を、私たちと一緒に形にしていきましょう。