新しい事業を始めたい、既存の事業を成長させたい、あるいは収益性を改善したい。そんな時に欠かせないのが「ビジネスモデル」の設計です。ビジネスモデルは単なるアイデアや商品コンセプトではなく、「どのように価値を提供し、どのように収益を得て、持続的に成長していくか」を示す事業の設計図です。

しかし「ビジネスモデルの作り方が分からない」「収益モデルとの違いが曖昧」「具体的な手順を知りたい」と悩む方も多いでしょう。本記事では、ビジネスモデルの定義や種類、設計に役立つフレームワークから実際の作成手順、成功事例、さらに改善やスケーリングのポイントまでを網羅的に解説します。

また、事業戦略コンサルティングやマーケティングコンサルティングを手がける合同会社えいおうの知見も交え、実際に成果につながる実践的なアプローチを紹介します。この記事を読めば、初心者でも自分の事業に合ったビジネスモデルを描けるようになるでしょう。

目次

- 1 ビジネスモデルを作る前に知っておくべきこと

- 2 ビジネスモデルの基本知識

- 3 ビジネスモデルの種類と具体例

- 4 ビジネスモデル作成に役立つフレームワーク

- 5 図解で理解するビジネスモデル設計

- 6 合同会社えいおう流ビジネスモデル作成ステップ

- 7 市場・競合環境の分析

- 8 フェーズ別ビジネスモデルの見直しポイント

- 9 資金調達とキャッシュフロー設計

- 10 法務・規制・知的財産の考慮点

- 11 マーケティングコンサルティングとビジネスモデル

- 12 ケーススタディ|合同会社えいおうの支援例

- 13 よくある質問(FAQ)

- 14 未来を見据えたビジネスモデル設計

- 15 合同会社えいおうが提供するコンサルティング支援

- 16 成功するビジネスモデルを描くための原則

ビジネスモデルを作る前に知っておくべきこと

ビジネスモデルとは何か?定義と意味

ビジネスモデルとは、事業がどのようにして顧客に価値を提供し、その対価として収益を得るかを体系的に示した仕組みのことです。単なる商品やサービスの説明ではなく、「顧客」「価値」「収益」の3つを軸に、事業が継続的に成長するための全体像を示します。

例えば飲食店であれば「料理を提供して代金を得る」というシンプルな流れですが、サブスクリプション型のサービスであれば「定額料金を支払う顧客に継続的にコンテンツを提供する」という別の仕組みになります。重要なのは、顧客が求める価値と収益構造が一致しているかどうかです。

ビジネスモデルと収益モデル・ビジネスプラン・事業戦略との違い

「ビジネスモデル」と混同されやすい概念に「収益モデル」「ビジネスプラン」「事業戦略」があります。

-

収益モデルは「どのように収益を得るか」に特化した設計であり、サブスクリプションや広告収益などの具体的な方法を指します。

-

ビジネスプランは、目標や実行計画をまとめた文書であり、ビジネスモデルを基盤として具体的にどう進めるかを示します。

-

事業戦略は、競合環境や市場動向を踏まえて「どの分野でどう戦うか」を定める方向性です。

ビジネスモデルはこれらの基盤となる存在であり、事業の根幹を支える設計図と言えるでしょう。

なぜ今「ビジネスモデル作り方」が重要視されるのか

現代の市場は変化が激しく、従来の手法が通用しないケースが増えています。ITやAIの進化、消費者行動の多様化、サブスクリプションやシェアリングといった新しい収益モデルの台頭などにより、企業は常にモデルの見直しを迫られています。

そのため、「ただ商品を売る」だけではなく、顧客が求める価値を的確に捉え、最適な方法で届け、持続可能な収益を得ることが欠かせません。これを可能にするのが「ビジネスモデル設計の力」であり、事業成功の大きな分かれ目になるのです。

ビジネスモデルの基本知識

ビジネスモデルの要素と成り立ち

ビジネスモデルを理解するには、まずその基本要素を押さえる必要があります。一般的にビジネスモデルは以下の3つの視点で構成されます。

-

顧客価値(Value):顧客にとって「なぜその商品やサービスを利用するのか」という理由です。顧客の課題を解決し、生活や仕事をより良くする価値を提供できているかが重要になります。

-

収益性(Profitability):事業を継続させるために、どのようにして収益を得るかを設計します。単発販売なのか、サブスクリプションなのか、広告収益なのかといった収益モデルの選択がここに含まれます。

-

持続可能性(Sustainability):一時的に利益が出ても、長期的に続けられなければ意味がありません。コスト構造や競合環境の中で安定的に成長できるモデルになっているかを確認することが欠かせません。

この3つをバランスよく設計することが、健全で強いビジネスモデルの基本となります。

成功するビジネスモデルに共通する特徴

市場には多様なビジネスモデルが存在しますが、成功しているモデルにはいくつか共通点があります。

-

顧客中心であること:顧客の課題やニーズを的確に捉えている

-

収益構造が明確であること:どこから、どのように利益が出るのかが明瞭である

-

スケーラブルであること:規模を拡大した際にも対応できる仕組みを備えている

-

競合との差別化ができていること:価格だけでなく、提供する価値や体験で他社に勝てる要素を持っている

-

改善サイクルが回せること:市場の変化に合わせて柔軟に修正できる

これらは一見すると当たり前に見えるかもしれませんが、実際の事業に落とし込むのは簡単ではありません。特に「顧客の本当の課題を正しく把握する」ことは多くの企業がつまずくポイントです。

ビジネスモデルと関連概念の比較

ビジネスモデルの理解を深めるために、よく似た用語との違いを整理しておきましょう。

-

ビジネスモデルと収益モデル

ビジネスモデルは「顧客に価値を提供し収益を得る仕組み」全体を指します。一方で収益モデルはその中の一部であり、具体的に「どのようにお金を得るか」に焦点を当てた要素です。 -

ビジネスモデルとビジネスプラン

ビジネスプランは計画書のことです。市場調査や収支予測、実行スケジュールなどが含まれ、実際の行動計画に落とし込む役割を持ちます。ビジネスモデルが設計図なら、ビジネスプランはその設計図をもとに建てる「施工計画」と考えると分かりやすいでしょう。 -

ビジネスモデルと事業戦略

事業戦略は「どの市場で、どのように戦うか」という方向性を定めるものです。ビジネスモデルは戦略を実現する仕組みとして機能します。例えば、差別化戦略を掲げた場合、ビジネスモデル上でも他社と異なる提供価値をどう設計するかが問われます。

このように、ビジネスモデルは事業を支える基盤であり、収益モデル・ビジネスプラン・事業戦略と相互に関係しながら全体を構築する役割を果たしています。

ビジネスモデルの種類と具体例

代表的なビジネスモデルの分類

ビジネスモデルにはさまざまな種類がありますが、多くの企業が採用しているのは次のような代表的なパターンです。

-

広告モデル

無料でサービスやコンテンツを提供し、広告主からの広告料で収益を得る仕組みです。テレビや新聞などのメディアはもちろん、YouTubeやSNSなどのインターネットサービスでも多用されています。 -

サブスクリプションモデル

定額料金を支払うことで、継続的に商品やサービスを利用できる仕組みです。動画配信サービスやクラウドソフトウェアなどで一般的で、安定した収益を確保しやすいのが特徴です。 -

マッチングモデル

需要と供給をつなぐプラットフォームを運営し、手数料や紹介料を収益とするモデルです。飲食店予約サイトやフリマアプリ、求人サイトなどが代表例です。 -

フリーミアムモデル

基本的な機能は無料で提供し、追加機能や高度なサービスに課金する仕組みです。スマホアプリやクラウドツールに多く見られ、利用者を広く集めつつ収益化を図ります。 -

製品販売モデル

もっとも伝統的な形で、商品を販売して収益を得る仕組みです。メーカーや小売業において基本となるモデルですが、近年はサブスクやリースと組み合わせるケースも増えています。 -

コンサルティングモデル

知識や経験を活かして課題解決の提案を行い、その対価として報酬を得る仕組みです。合同会社えいおうが提供する「事業戦略コンサルティング」「マーケティングコンサルティング」もこの形にあたり、専門知見を価値として提供するモデルです。 -

シェアリングエコノミーモデル

使っていない資産を共有し、利用者から手数料を得る仕組みです。民泊やカーシェアリング、レンタルサービスなどが代表例で、所有から利用への価値転換を象徴しています。

これらのモデルを単独で利用することもあれば、複数を組み合わせて独自性を高めるケースも多くあります。

収益モデルと価格戦略の多様性

ビジネスモデルを設計する際には、収益の仕組みと価格戦略を明確にすることが欠かせません。

-

定額課金型:一定金額を支払うことでサービスを継続的に利用できる。顧客に安心感を与え、事業側も安定収益を得やすい。

-

従量課金型:利用量に応じて料金が発生する。水道や電気のインフラサービス、クラウドのストレージサービスなどで多い。

-

成功報酬型:成果が出たときのみ報酬を得る。求人広告や成果報酬型広告、成果に直結するコンサルティングサービスなどで採用される。

-

フリーミアム型:基本は無料で提供し、追加機能に料金を設定する。利用者を大きく拡大できる一方で、有料転換率をどう高めるかがポイントとなる。

さらに、価格設定戦略も収益モデルと密接に関わります。低価格で市場シェアを取りにいく戦略もあれば、高付加価値で高価格を維持する戦略もあります。ビジネスモデルの成功は、顧客にとって妥当で納得感のある価格を設定できるかに左右されると言っても過言ではありません。

成功事例・失敗事例の比較

実際の企業を見てみると、ビジネスモデルの設計が成否を大きく分けています。

-

成功事例

動画配信サービスは、従来のレンタルDVDモデルからサブスクリプション型へと移行することで、安定的な収益基盤を確立しました。顧客は定額で豊富なコンテンツを楽しめ、企業は解約防止のために常に新しい価値を提供し続けています。 -

失敗事例

逆に、収益モデルが顧客ニーズと合っていないと失敗につながります。たとえば高額なサブスクリプションを導入したものの、利用頻度が低いために顧客が離れてしまったケースがあります。また、広告モデルに依存しすぎて利用者の体験を損なった結果、サービス全体が衰退した事例もあります。

ビジネスモデルを考える際には、事例を参考にしつつ、自社の強みや顧客のニーズに合わせてカスタマイズすることが大切です。

ビジネスモデル作成に役立つフレームワーク

ビジネスモデルキャンバス(BMC)の9要素

ビジネスモデルを可視化して整理するのにもっとも有名なフレームワークが「ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas)」です。アレックス・オスターワルダーによって提唱されたこのフレームワークは、ビジネスモデルを9つの要素に分解し、1枚のシートにまとめて考えることができます。

9つの要素は以下の通りです。

-

顧客セグメント(Customer Segments)

どの顧客に価値を提供するのか。ターゲットとなる顧客層を明確にする。 -

提供価値(Value Propositions)

顧客に対してどんな価値を提供するのか。課題解決や利便性向上など、選ばれる理由を整理する。 -

チャネル(Channels)

どのようにして顧客に価値を届けるのか。販売経路や流通方法、デジタルチャネルなどを含む。 -

顧客関係(Customer Relationships)

顧客とどのように関係を築き、維持するのか。サポート、パーソナライズ、コミュニティ形成などが該当する。 -

収益の流れ(Revenue Streams)

どのように収益を得るのか。販売収益、サブスクリプション、広告収入などの収益モデルを定義する。 -

主要リソース(Key Resources)

ビジネスモデルを機能させるために必要な資源。人材、技術、設備、知的財産など。 -

主要活動(Key Activities)

価値を提供するために企業が行うべき活動。商品開発、マーケティング、運営など。 -

主要パートナー(Key Partners)

他社や外部組織との協力関係。仕入れ先、外注先、戦略的提携などがここに含まれる。 -

コスト構造(Cost Structure)

ビジネスモデルを運営するためにかかるコスト。固定費・変動費、マーケティング費用、人件費などを整理する。

これらを1枚にまとめることで、事業全体の仕組みを直感的に把握でき、関係者間の共通認識を持つことができます。

書き進める順番と効率的な作り方

ビジネスモデルキャンバスは9つの要素を埋める形式ですが、いきなり全てを書き込むのは難しいものです。効率よく進めるためには、以下の順序で考えると理解しやすくなります。

-

顧客セグメント → 提供価値

まずは「誰に」「何を」提供するのかを明確にする。これはビジネスの核となる部分です。 -

収益の流れ → コスト構造

収益をどう得るのか、コストはどのくらいかをセットで考える。利益構造を見極めるために重要です。 -

チャネル → 顧客関係

顧客とどう接点を持ち、どんな関係性を築くのかを整理する。 -

主要リソース → 主要活動 → 主要パートナー

最後に、ビジネスを支えるリソースや活動、協力先を検討します。

この流れで書き進めると、無理なく全体像を描くことができます。

その他のフレームワーク

ビジネスモデルキャンバス以外にも、アイデアの発想や事業設計に役立つフレームワークがあります。

-

SCAMPER法

既存のアイデアを「代替する(Substitute)」「組み合わせる(Combine)」「応用する(Adapt)」など7つの視点から発想する方法です。新しいビジネスモデルを生み出す際に役立ちます。 -

SWOT分析

自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理し、戦略の方向性を決めるための分析手法です。 -

3C分析/PEST分析

市場環境や競合状況を把握するための基本的なフレームワーク。市場規模や外部要因を考慮して、ビジネスモデルの妥当性を確認できます。

これらを組み合わせて使うことで、ビジネスモデルを多角的に検討できるようになります。

図解で理解するビジネスモデル設計

ビジネスモデルを図解化するメリット

ビジネスモデルを文章だけで説明すると複雑になりがちです。そこで有効なのが「図解」です。図にまとめることで、顧客に価値を届ける流れや収益が生まれる仕組みを直感的に理解できます。

図解化のメリットは次の通りです。

-

関係者間の認識共有がスムーズになる:経営者、社員、投資家など立場の異なる人が一目で理解できる。

-

全体像を俯瞰できる:事業の流れを大きく把握でき、抜けや偏りが見つけやすくなる。

-

説明・プレゼンに活用できる:外部のパートナーや投資家に説明する際にも説得力を増す。

特に新規事業やスタートアップでは、アイデアをいかに分かりやすく伝えられるかが成功を左右します。その意味で、ビジネスモデルを図解するスキルは必須と言えます。

図解の基本テクニック

ビジネスモデルを図にする際には、以下のような基本的な描き方を意識すると分かりやすく整理できます。

-

モノ・サービス・情報の流れを矢印で表す

顧客に商品やサービスが届き、対価としてお金が流れる。このシンプルな流れをまずは矢印で表すことで、仕組みの核が見えます。 -

収益とコストを分けて描く

「収益がどこから発生するのか」「コストがどこで発生するのか」を明示すると、事業の持続可能性を考える上で役立ちます。 -

プレイヤーを配置する

顧客、企業、パートナー企業などの関係者を図に配置し、それぞれがどのように価値をやり取りしているのかを示します。 -

プラットフォーム型・マッチング型は二面構造で描く

需要者と供給者をそれぞれ配置し、両者をつなぐ役割を担うプラットフォームを中央に描くと分かりやすいです。

実際のビジネスモデル図解の例

例えば、サブスクリプション型動画配信サービスを図解すると以下のようになります。

-

左側に「サービス提供者」

-

右側に「顧客」

-

中央に「プラットフォーム」

-

顧客からは「月額料金」が流れ、サービス提供者からは「コンテンツ配信」が流れる

このように「誰が」「何を」「どのように」交換しているのかを明確に描くことで、複雑なビジネスも一瞬で理解できるようになります。

合同会社えいおう流ビジネスモデル作成ステップ

ビジネスモデルを考えるとき、多くの人は「売上をどう上げるか」から始めがちです。しかし、それだけでは不十分です。顧客の理解から提供価値の設計、収益構造の確立、さらには検証と改善まで、体系的に進めていくことが成功のカギとなります。ここでは合同会社えいおうが実践している、戦略コンサルティングの視点を取り入れたビジネスモデル作成ステップを紹介します。

ステップ1:目的・ビジョンを明確にする

まず取り組むべきは、ビジネスの目的やビジョンを定めることです。

「この事業は何のために存在するのか」「顧客や社会にどんな価値をもたらしたいのか」を明文化します。ここを曖昧にしたままモデルを組み立てると、後の判断がぶれやすく、長期的な成長につながりません。

ステップ2:顧客セグメントとニーズを定義する

次に、対象とする顧客を明確にします。年齢、性別、職業などの基本属性だけでなく、行動特性や価値観、課題も洗い出しましょう。

顧客の本当のニーズを掘り下げることで、「誰にとって価値があるのか」が鮮明になり、後の提供価値の設計がブレなくなります。

ステップ3:提供価値を設計する

顧客が「なぜこの商品・サービスを選ぶのか」という理由が「提供価値(Value Proposition)」です。

単なる機能や価格ではなく、顧客にとってのベネフィットを意識することが大切です。たとえば「移動が速い車」ではなく「通勤時間を短縮して余暇を増やせる車」という表現にすることで、価値がより具体的に伝わります。

ステップ4:チャネルとマーケティング戦略を設計する

顧客に価値を届けるには「どのチャネルを使うか」が重要です。店舗、オンライン、代理店、SNSなどさまざまな手段があります。

さらに、マーケティング戦略を組み合わせることで、チャネルの効果を最大化できます。合同会社えいおうでは、SEO・広告・SNSを統合した施策で顧客との接点を増やすサポートを行っています。

ステップ5:収益モデルを設計する

ビジネスモデルの中核となる部分です。サブスクリプション、従量課金、成功報酬型など、顧客にとって納得感があり、かつ事業が持続可能になる収益モデルを設計します。

この段階で「どのタイミングで収益を得るのか」「価格設定はどうするのか」も検討しておく必要があります。

ステップ6:主要リソース・活動・パートナーを整理する

事業を実現するためには、人材、技術、設備などのリソースが必要です。また、自社だけで完結せず、外部パートナーとの連携も欠かせません。

たとえばEC事業なら、物流会社との提携やシステム開発会社との協力が事業成功を支える重要な要素となります。

ステップ7:コスト構造を分析する

収益を最大化するには、コストの構造を理解しておく必要があります。固定費(人件費、設備投資など)と変動費(仕入れ、広告費など)を整理し、利益を圧迫している要因を見極めましょう。

この分析が不十分だと「売上は伸びているのに利益が残らない」という状況に陥りやすくなります。

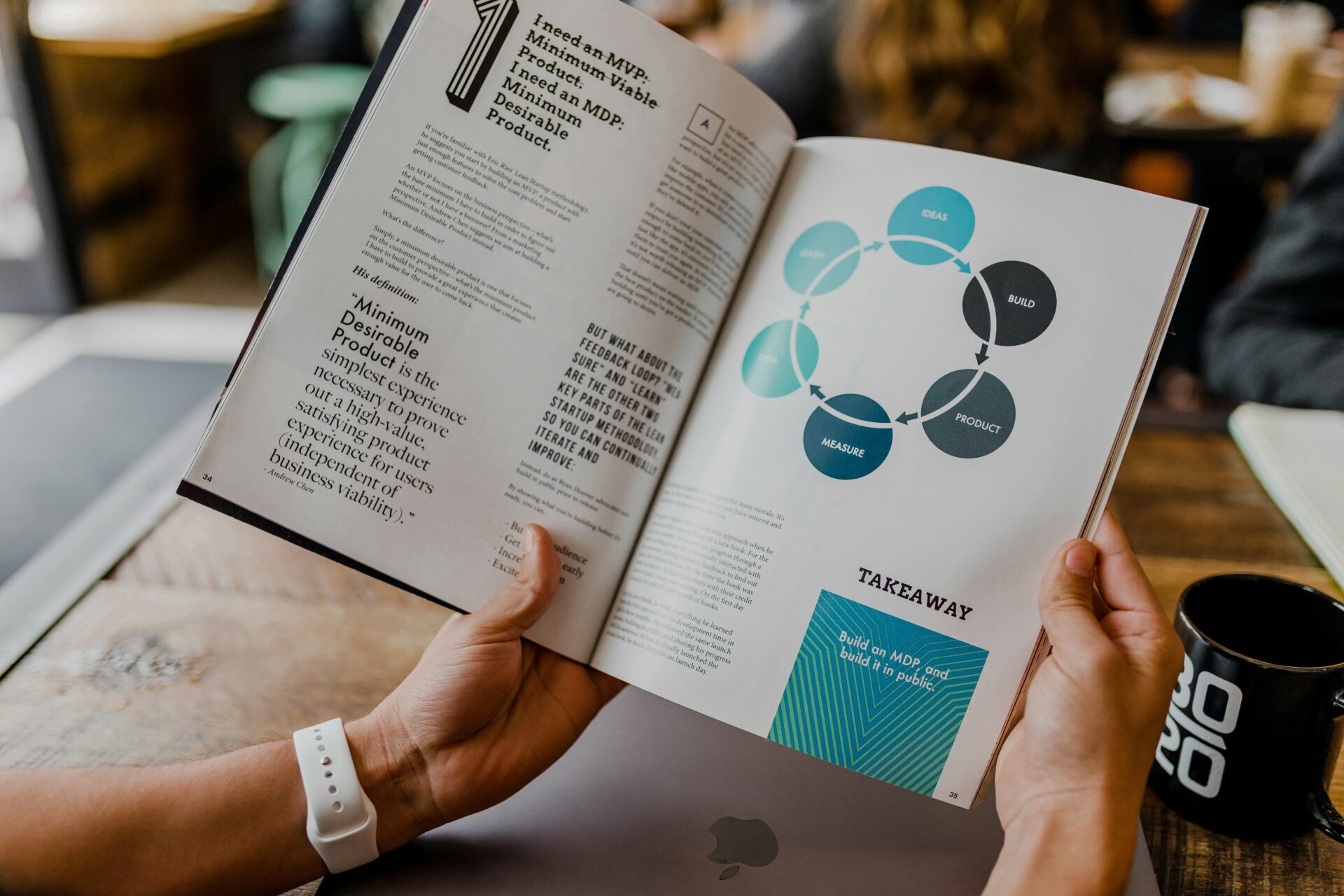

ステップ8:仮説検証とMVPの設計

完成したビジネスモデルは、机上の空論で終わらせてはいけません。実際の市場で検証するために「MVP(Minimum Viable Product:最小実行可能プロダクト)」を設計しましょう。

例えば、アプリをフル機能で開発するのではなく、必要最低限の機能だけを実装してリリースし、顧客の反応を見ます。その結果を基に仮説を修正し、改善を繰り返すことで、失敗リスクを抑えながら事業を成長させられます。

このステップを順に踏むことで、ビジネスモデルは「絵に描いた餅」ではなく、実際に市場で機能する仕組みへと進化していきます。

市場・競合環境の分析

市場規模と成長性を評価する

ビジネスモデルを設計する際に、まず把握すべきなのは「市場規模」と「成長性」です。どれほど優れた提供価値を持っていても、市場が小さすぎたり縮小傾向にあったりすれば、事業の持続性に限界が生じます。

市場規模を評価する際には、以下のような指標が役立ちます。

-

TAM(Total Addressable Market:総市場規模)

業界全体の市場規模。ビジネスが最大限に広がった場合の潜在的な規模を把握できる。 -

SAM(Serviceable Available Market:提供可能市場規模)

自社の事業領域に限定した際の市場規模。実際に狙える範囲を示す。 -

SOM(Serviceable Obtainable Market:獲得可能市場規模)

自社の強みや資源を踏まえて、現実的に獲得できるシェア。

この3段階で市場を見積もることで、「狙うべき規模」と「成長ポテンシャル」を現実的に判断できます。

競合他社と代替品を分析する

市場を理解するには、競合他社や代替サービスの存在を把握することも不可欠です。

競合分析では、次の観点を意識すると効果的です。

-

直接競合:同じ顧客層に同じようなサービスを提供している企業

-

間接競合:異なる方法で同じ課題を解決している企業

-

代替品:顧客のニーズを別の形で満たす商品やサービス

例えば動画配信サービスを提供する場合、直接競合は他の動画配信プラットフォームですが、間接競合は映画館やゲーム、さらにはSNSなど「顧客の余暇時間を奪う存在」も含まれます。

こうした広い視点で競合を捉えることで、思わぬリスクやチャンスが見えてきます。

差別化戦略とポジショニング

競合が多い市場では、単に参入するだけでは勝ち残れません。そこで重要になるのが「差別化戦略」と「ポジショニング」です。

-

差別化戦略:品質や機能、サービス内容、価格以外の付加価値を打ち出す。

-

ポジショニング:顧客の頭の中で「自社は何者か」を明確にする。

例えば、同じ飲食店でも「価格の安さ」で競争するのか、「高品質な素材」で勝負するのか、「特別な体験」を提供するのかで立ち位置は変わります。

合同会社えいおうのコンサルティング支援では、競合との比較だけでなく、顧客の心にどう印象づけるかという観点を重視し、ビジネスモデルを設計しています。

市場・競合環境の分析は「今勝てるかどうか」だけでなく、「将来どの方向に伸びていけるか」を見極めるための基盤です。この分析が甘いと、せっかく設計したビジネスモデルも机上の空論に終わってしまいます。

フェーズ別ビジネスモデルの見直しポイント

ビジネスモデルは一度作れば完成というものではありません。市場環境や顧客ニーズ、事業の成長段階によって、常に見直しと調整が必要です。ここでは、立ち上げ期・成長期・拡大期という3つのフェーズに分けて、それぞれの見直しポイントを解説します。

立ち上げ期:顧客課題の特定と仮説検証

新規事業や起業直後の段階では、ビジネスモデルはまだ仮説の集合体にすぎません。重要なのは「顧客が本当に求めている価値は何か」を明らかにすることです。

-

顧客インタビューやアンケートで課題を把握

-

MVP(最小実行可能プロダクト)を投入し、反応を観察

-

仮説が外れたらすぐに修正

この時期は利益よりも「顧客理解」を優先し、短いサイクルで検証と改善を繰り返すことが成功の近道です。

成長期:チャネル拡大と収益性の強化

ある程度顧客に受け入れられ、売上が安定してきた段階では、ビジネスモデルを「より広げる」ことが求められます。

-

販売チャネルの多角化(オンライン+オフライン、直販+代理店など)

-

収益モデルの強化(価格設定の見直し、オプションサービスの追加など)

-

顧客ロイヤルティの向上(リピート購入や継続利用を促す仕組み)

ここで重要なのは、単に売上を増やすだけでなく「利益率」を意識することです。コスト構造を見直し、効率よく利益を生み出せる形に整えていきましょう。

拡大・成熟期:コスト最適化と差別化

事業が拡大し、市場での認知度も高まった段階では「持続的に競争優位を維持すること」がテーマになります。

-

コスト最適化:規模が大きくなるほど、仕入れや運営の効率化によって大幅なコスト削減が可能になります。

-

差別化の強化:競合が追随してくるため、ブランド価値や顧客体験といった模倣されにくい部分で差別化を図る必要があります。

-

新規市場への進出:既存市場が成熟してきた場合は、海外市場や新しい顧客層への展開を検討します。

このフェーズでは「利益を守る仕組み」と「新しい成長の芽を育てる取り組み」を両立させることが鍵となります。

フェーズごとに柔軟な見直しが不可欠

ビジネスモデルは、事業のステージによって重点を置くべき要素が変化します。立ち上げ期は仮説検証、成長期はチャネル拡大と収益性、拡大期はコスト最適化と差別化。これらを適切に見直すことで、事業は長期的に安定した成長を続けることができます。

資金調達とキャッシュフロー設計

ビジネスモデルを構築する際、見落とされがちなのが「資金繰り」と「キャッシュフロー設計」です。どれほど優れた提供価値や収益モデルを持っていても、資金がショートしてしまえば事業は継続できません。特に立ち上げ期や成長期には、資金調達とキャッシュフローの管理が成功の分かれ道となります。

初期投資と運転資金の見積もり

まず必要なのは、初期投資と運転資金を明確に分けて見積もることです。

-

初期投資:設備購入、システム開発、オフィス契約、ブランド立ち上げ費用など、最初に一度だけかかるコスト。

-

運転資金:仕入れ、人件費、広告費、家賃、外注費など、毎月継続的に必要となるコスト。

これらを区別することで、資金繰りの全体像を正しく把握でき、無理のない計画が立てられます。

キャッシュフロー計画と損益分岐点分析

事業を持続させるには「いつ、どれくらいの資金が入ってきて、いつ出ていくのか」を把握するキャッシュフロー計画が欠かせません。

特に意識すべきは 損益分岐点(Break Even Point) です。これは「売上がコストを上回り、利益が出始める点」を示す指標であり、事業の安定化を測る基準となります。

-

固定費(家賃や人件費)をどこまで抑えられるか

-

粗利率をどの程度確保できるか

-

どの時点で黒字化できるか

これらを明確にすることで、資金不足に陥るリスクを減らし、投資判断もしやすくなります。

資金調達の方法(自己資金/融資/投資家/補助金)

資金をどのように調達するかも、ビジネスモデル設計の一部です。代表的な資金調達手段は以下の通りです。

-

自己資金

自らの貯蓄を用いる方法。外部への依存が少ない反面、限界がある。 -

銀行融資

中小企業や個人事業主にとって一般的な資金調達手段。返済義務があるため、返済計画の現実性が重要となる。 -

投資家からの出資

ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から資金を得る方法。返済義務はないが、経営への関与や株式シェアの提供が求められることが多い。 -

補助金・助成金

国や自治体が提供する資金支援制度。返済不要というメリットがある一方、申請条件や審査基準を満たす必要がある。

合同会社えいおうのコンサルティング支援では、こうした資金調達手段を組み合わせ、事業のステージや目的に応じた最適な方法を提案しています。

資金管理がビジネスモデルに与える影響

資金繰りが安定している企業は、新しい施策に挑戦したり、改善に必要な投資を行ったりする余裕があります。逆にキャッシュフローが逼迫していると、顧客価値の提供やマーケティングに必要なリソースが削られ、ビジネスモデル全体が弱体化してしまいます。

そのため、「収益モデル」「コスト構造」と並んで、「資金調達とキャッシュフロー設計」はビジネスモデルの中核的な要素であると考えるべきです。

法務・規制・知的財産の考慮点

ビジネスモデルを設計する際には、顧客や収益の流れだけでなく、「法務」「規制」「知的財産」といったリスク面も必ず考慮しなければなりません。これらを軽視すると、事業開始後にトラブルが発生したり、成長が妨げられたりする可能性があります。安定的に事業を展開するためには、ビジネスモデルと同時に法的基盤を整えることが重要です。

業界ごとの規制・ライセンスの確認

事業によっては、特定の規制や許認可が必要になる場合があります。

-

飲食業:食品衛生法に基づく営業許可が必要

-

人材紹介業:職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可が必要

-

金融関連サービス:金融商品取引法や資金決済法の規制を受ける

-

医療・福祉分野:医師法、薬機法、介護保険法などに基づく資格や許認可が必須

こうした規制に違反すると、罰則や事業停止命令など重大なリスクを負うことになります。ビジネスモデルを検討する際には、業界特有の規制を事前に確認することが欠かせません。

知的財産・商標登録の重要性

新しいビジネスモデルを立ち上げる際には、ブランド名やサービス名を守ることも重要です。特に以下の点を意識しましょう。

-

商標登録:商品名・サービス名・ロゴなどを商標として登録し、模倣や不正使用から守る。

-

特許・実用新案:新しい技術や仕組みを開発した場合、特許を取得することで競合優位を維持できる。

-

著作権:Webサイトやアプリ、コンテンツなどのクリエイティブ要素は著作権によって保護される。

知的財産を適切に保護することは、競合との差別化や長期的なブランド価値の維持につながります。

契約・パートナーシップで注意すべき点

ビジネスモデルを実現するためには、外部パートナーとの協力が欠かせません。仕入れ先、開発会社、販売代理店などとの契約は事業基盤を支える要素です。特に注意すべきなのは以下です。

-

契約内容の明確化:納期、品質基準、支払い条件などを文書化し、トラブルを防ぐ。

-

秘密保持契約(NDA):アイデアやノウハウの流出を防ぐために必須。

-

独占契約や排他条件のリスク:一社依存にならないよう、契約の柔軟性を確保する。

契約や法務面の不備は、後にビジネスモデル全体の信頼性を損なうことにつながります。

法務・規制・知財の視点がもたらす安心感

ビジネスモデルの設計段階から法務や規制を意識することで、投資家や金融機関からの信頼も高まります。また、知的財産を確保しておけば、模倣や競争の激化にも対応しやすくなります。これは、長期的に安定したビジネスモデルを維持するための「守りの戦略」と言えるでしょう。

マーケティングコンサルティングとビジネスモデル

ビジネスモデルは、設計して終わりではありません。実際に市場で機能させるためには、マーケティングの視点が不可欠です。どれほど優れた仕組みでも、顧客に認知されず、利用されなければ成果につながりません。ここでは、マーケティングコンサルティングの観点から、ビジネスモデルを強化するポイントを解説します。

戦略立案とビジネスモデルの統合

事業戦略とビジネスモデルは切り離して考えるものではなく、統合して設計すべきです。

-

事業戦略:市場でどう戦うかを定める方向性

-

ビジネスモデル:その戦略を実現する具体的な仕組み

例えば「差別化戦略」をとるなら、ビジネスモデルの中でも「提供価値」をユニークに設定し、顧客に明確な選択理由を与える必要があります。合同会社えいおうでは、戦略策定からモデル設計までを一貫して支援し、矛盾のない事業運営をサポートしています。

ブランディング・ポジショニングの設計

ビジネスモデルを成功に導くためには、ブランド戦略とポジショニングが欠かせません。

-

ブランディング:顧客に一貫したイメージを持ってもらい、信頼感や付加価値を高める。

-

ポジショニング:市場の中で「自社は何者か」を明確にし、競合との差別化を強調する。

たとえば同じカフェでも、「手軽に立ち寄れる低価格のチェーン店」と「高品質な豆を提供する専門店」ではポジショニングが異なり、それに応じてビジネスモデルの収益構造やチャネル設計も変わります。

プロモーション戦略とチャネル最適化

顧客に価値を届けるためには、適切なチャネルとプロモーションが必要です。

-

オンライン施策:SEO、リスティング広告、SNS運用、メールマーケティング

-

オフライン施策:イベント出展、紙媒体広告、営業活動

-

ハイブリッド施策:オンラインとオフラインを連動させた統合戦略

どのチャネルがもっとも効果的かは、ターゲット顧客の行動特性によって変わります。マーケティングコンサルティングでは、顧客データを分析し、最適なチャネル配分を提案することが可能です。

データマーケティングでの改善アプローチ

現代のビジネスモデルは、データを活用した改善が必須です。アクセス解析や顧客管理(CRM)、購買データを活用すれば、どの顧客がどのチャネルから来て、どんな商品を購入しているかを把握できます。

その情報を基に、以下のような改善が可能です。

-

効果の高いチャネルにリソースを集中する

-

顧客の離脱ポイントを特定して改善する

-

LTV(顧客生涯価値)を高めるための施策を導入する

合同会社えいおうでは、SEOや広告運用の実績をもとに、データ分析から戦略改善までを一気通貫で支援しています。

マーケティングとビジネスモデルの相互作用

ビジネスモデルは、マーケティング施策によって現実の市場で磨かれ、進化していきます。逆に、マーケティングの成果はビジネスモデルの完成度に大きく依存します。両者を切り離さずに一体として運用することで、顧客に選ばれ続ける強い事業を築けるのです。

ケーススタディ|合同会社えいおうの支援例

理論やフレームワークだけでは、ビジネスモデルの実像はつかみにくいものです。ここでは合同会社えいおうが取り組んできたプロジェクトをもとに、実際にどのようにビジネスモデルを構築・改善していったのかを紹介します。実例を通じて、自社のビジネスに応用できるヒントをつかんでください。

新規事業立ち上げにおけるビジネスモデル構築支援

あるスタートアップ企業から、新規サービスを立ち上げたいという相談を受けました。アイデアは魅力的でしたが、ビジネスモデルが固まっておらず、どのように収益化すべきか悩んでいました。

合同会社えいおうは以下の手順で支援を実施しました。

-

顧客インタビューを通じてターゲットの課題を明確化

-

提供価値を整理し、サブスクリプション型収益モデルを提案

-

最小限の機能を備えたMVPを開発し、市場で反応を検証

-

収益性と顧客満足度を両立する形にモデルを修正

結果として、立ち上げから半年で安定的な顧客獲得に成功し、投資家からの追加資金調達にもつながりました。

既存事業のモデル改善と収益性向上

次に、中小企業の既存事業の改善事例です。長年続けてきたサービスは一定の顧客を抱えていたものの、利益率が低く、広告費ばかりが膨らんでいました。

合同会社えいおうは、収益構造とコスト構造を徹底的に分析しました。

-

不要な広告媒体を見直し、効率の良いチャネルに集中投資

-

低価格で提供していた付加サービスを有料オプション化

-

顧客ロイヤルティプログラムを導入し、リピート率を向上

これにより、広告費を削減しながら売上を維持し、利益率を大幅に改善することができました。

マーケティング主導で売上拡大を実現した事例

別のプロジェクトでは、オンライン販売を行う企業が「アクセス数はあるのに売上につながらない」という課題を抱えていました。

そこで合同会社えいおうは、ビジネスモデル全体を見直しました。

-

顧客セグメントを再設定し、訴求ターゲットを絞り込み

-

商品ラインナップを整理し、主力商品に集中

-

SEOとSNS広告を組み合わせたプロモーションを実施

-

顧客データを活用してLTV(顧客生涯価値)を高める施策を導入

結果として、6か月で売上が前年比150%に拡大し、持続的な成長につながるビジネスモデルに進化しました。

ケーススタディから学べるポイント

これらの事例からわかるのは、ビジネスモデルは一度作って終わりではなく、「顧客の声」「収益性」「成長性」に応じて何度も改善していく必要があるということです。

合同会社えいおうは、事業戦略コンサルティングとマーケティングコンサルティングの両面から支援し、企業が自社に最適なモデルを構築できるよう伴走しています。

よくある質問(FAQ)

ビジネスモデルと収益モデルはどう違うのですか?

ビジネスモデルは「事業全体の仕組み」を示す設計図であり、顧客に価値を提供し収益を得る流れを包括的に示します。一方で収益モデルは、その中の一部で「具体的にどのように収益を得るか」にフォーカスした仕組みです。

例えば動画配信サービスなら、ビジネスモデルは「顧客に多様なコンテンツを提供し続ける仕組み」ですが、収益モデルは「月額定額制」や「広告収入」といった具体的な方法になります。

ビジネスモデル作りで失敗しやすいパターンは?

失敗するパターンにはいくつかの共通点があります。

-

顧客ニーズを十分に調査せずにスタートしてしまう

-

収益モデルが不明確で、利益が出にくい構造になっている

-

コスト構造の把握が甘く、売上が伸びても赤字が続く

-

競合との差別化ができておらず、価格競争に巻き込まれる

これらは多くの企業が陥る典型的な落とし穴です。特に「顧客理解不足」が最も大きな失敗要因と言えるでしょう。

小規模事業者でも使えるビジネスモデルはありますか?

もちろんあります。小規模事業者に向いているのは、初期投資が少なくリスクを抑えられるモデルです。例えば、サブスクリプション型のオンラインサービスや、知識・スキルを活かしたコンサルティングモデル、マッチングプラットフォームを利用した仲介型ビジネスなどです。

重要なのは、自社の強みを活かしながら無理なく始められる形を選ぶことです。

新しいビジネスモデルのアイデアはどこから得られますか?

アイデアは、顧客の声や日常生活の中に潜んでいます。

-

顧客から寄せられる「不満」「困りごと」

-

他業界で成功しているモデルを自分の業界に応用する

-

海外のトレンドを取り入れる

特に顧客インタビューやアンケートは、現場の声を直接拾えるため効果的です。また、既存のビジネスモデルを単に真似するのではなく、自社ならではの強みを掛け合わせることで独自性を生み出せます。

ビジネスモデルは一度作れば完成ですか?

いいえ、ビジネスモデルは固定的なものではありません。市場や顧客ニーズは常に変化するため、継続的に見直しが必要です。立ち上げ期は仮説検証を重視し、成長期にはチャネル拡大や収益性の強化、成熟期には差別化や新市場への展開を検討します。

合同会社えいおうのコンサルティングでは、こうしたフェーズごとの見直しをサポートし、長期的な成長を後押ししています。

未来を見据えたビジネスモデル設計

ビジネスモデルは現状に合わせて設計するだけでなく、将来を見据えて柔軟に変化できるようにしておくことが重要です。社会や技術、消費者の価値観は常に変化しており、それに適応できる企業だけが生き残ります。ここでは、未来志向のビジネスモデルを設計するうえで意識すべき視点を紹介します。

デジタルトランスフォーメーション(DX)とAI活用

今後のビジネスモデル設計において、DXとAIは欠かせない要素です。

-

業務効率化:AIを使ったデータ分析や自動化により、少ないリソースで大きな成果を上げることが可能になる。

-

新しい価値提供:AIチャットボットやレコメンド機能などを通じて、顧客にパーソナライズされた体験を提供できる。

-

データ活用による改善:顧客行動データを分析し、ビジネスモデルの改善や新規事業の立ち上げに活かすことができる。

DXやAIは単なる効率化の手段ではなく、事業そのものの形を変える力を持っています。今のうちから取り入れることで、将来の競争優位を築くことができます。

サステナビリティ・ESG視点の導入

環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESGの考え方は、世界的に注目されています。消費者や投資家は「利益を出すだけの企業」ではなく、「社会的価値を提供できる企業」を選ぶようになっています。

-

環境配慮型モデル:リサイクルや再利用を前提にした循環型ビジネス

-

社会的インパクト型モデル:社会課題を解決しながら利益を生み出すモデル

-

透明性の高いガバナンス:説明責任を果たし、信頼を得られる組織体制

これらを組み込むことで、長期的に持続可能なビジネスモデルを構築できます。

グローバル展開と多チャネル戦略

日本国内だけでなく、海外市場への展開を視野に入れることも重要です。人口減少や国内市場の成熟化を考えると、海外市場の需要を取り込むことが企業の成長につながります。

また、チャネルもオンライン・オフラインを分けて考えるのではなく、統合的に設計することが求められます。例えば、ECサイトと実店舗を組み合わせたオムニチャネル戦略は、多様な顧客接点を生み出し、顧客満足度を高めます。

未来志向のビジネスモデル設計がもたらすもの

未来を見据えたビジネスモデルを持つ企業は、変化への耐性が強く、危機の中でも新しいチャンスを見つけやすい傾向にあります。DXやAIの導入、ESGの実践、グローバル化とチャネル拡大は、単なる流行ではなく今後の必須条件です。

合同会社えいおうでは、こうした未来志向の要素を取り入れた戦略立案やモデル設計を支援し、企業が持続的に成長できる体制を整えています。

合同会社えいおうが提供するコンサルティング支援

ビジネスモデルの作り方を学んでも、「自社にどう当てはめればいいのか分からない」「実行段階でつまずいてしまう」という悩みは少なくありません。そうした課題に応えるため、合同会社えいおうでは事業戦略コンサルティングとマーケティングコンサルティングを組み合わせ、企業が実際に成果を出せるよう伴走型の支援を行っています。

事業戦略コンサルティング

事業戦略コンサルティングでは、経営の根幹に関わるテーマに取り組みます。

-

事業の方向性を定める:市場分析や競合分析を行い、自社が取るべきポジションを明確化。

-

ビジネスモデルの設計:顧客セグメント、提供価値、収益モデル、コスト構造を整理し、持続可能なモデルを構築。

-

成長ステージごとの課題解決:立ち上げ期の仮説検証から、成長期の拡大戦略、成熟期の差別化戦略まで幅広く支援。

単なるアドバイスに留まらず、経営者と共に実行計画を作り上げていくのが特徴です。

マーケティングコンサルティング

マーケティングは、設計したビジネスモデルを現実の市場で機能させるために欠かせない要素です。合同会社えいおうでは次のような領域をサポートしています。

-

市場調査・顧客分析:ペルソナ設定や購買データ分析で、顧客像を明確にする。

-

集客戦略の立案:SEO、リスティング広告、SNS、オフライン施策を組み合わせて、最適なチャネルを選定。

-

ブランディング・ポジショニング:自社の強みを活かしたブランドイメージを構築。

-

LTV最大化施策:リピート購入やサブスクリプション継続率を高めるための改善提案。

データに基づいた実践的な提案を行うことで、短期的な集客だけでなく、長期的な顧客獲得につながる仕組みづくりを支援します。

ワークショップ・研修プログラム

「自分たちで考える力を育てたい」という企業に向けて、ワークショップや研修プログラムも提供しています。

-

ビジネスモデルキャンバスを用いた実践ワークショップ

-

顧客インサイトを発掘するマーケティング研修

-

経営陣・社員向けの戦略思考トレーニング

外部コンサルティングに頼り切るのではなく、社内の人材が自らビジネスモデルを改善できる力を養うことを目的としています。

伴走型支援の強み

合同会社えいおうのコンサルティングは、一度のアドバイスで終わりではなく、戦略設計から実行、改善までを一緒に進める「伴走型」である点が特徴です。これにより、机上の理論ではなく実務に即した成果を生み出せます。

成功するビジネスモデルを描くための原則

ここまで、ビジネスモデルの定義から種類、作成手順、事例、そして未来を見据えた考え方までを解説してきました。しかし、どれほどフレームワークを学んでも、実際のビジネスで成果を出すためには「普遍的な原則」を押さえておくことが重要です。成功している企業は例外なく、この原則を実践し続けています。

原則1:顧客中心思考を徹底する

ビジネスの出発点は常に顧客です。自社が提供したいものではなく、顧客が「欲しい」と思うものを軸にビジネスモデルを設計する必要があります。顧客インタビューやデータ分析を通じて、本当に解決すべき課題を特定しましょう。

原則2:仮説検証を繰り返す

最初のビジネスモデルが完璧であることはほとんどありません。小さな仮説を立て、MVP(最小実行可能プロダクト)で市場に投げかけ、反応を見て修正する。このサイクルを回すことが、成長するビジネスの共通点です。

原則3:柔軟性と適応力を持つ

市場は常に変化しています。顧客の行動、テクノロジーの進化、規制や社会情勢。どれか一つが変わるだけでもビジネスモデルは影響を受けます。そのため、変化を前提に設計し、状況に応じて素早く軌道修正できる柔軟性を備えることが大切です。

原則4:社会的価値・持続可能性を意識する

現代のビジネスでは、利益を追求するだけでは不十分です。環境への配慮や社会的課題の解決といった要素を取り入れることで、顧客や投資家からの信頼を獲得し、長期的に存続できるモデルになります。サステナブルな視点は、今や企業の競争力の一部です。

原則5:明確な差別化戦略を打ち出す

競合が存在しない市場はほとんどありません。その中で選ばれるためには、明確な差別化が必要です。価格競争に巻き込まれるのではなく、「ここにしかない価値」を打ち出すことが、持続的に利益を生み出すための条件となります。

ビジネスモデルは未来への羅針盤

ビジネスモデルは単なる設計図ではなく、企業が未来に進むための羅針盤です。顧客中心思考、仮説検証、柔軟性、持続可能性、差別化。この5つの原則を実践することで、どのような環境変化の中でも自社に合った進むべき道を見つけることができます。

合同会社えいおうでは、これらの原則を基盤に、企業ごとの強みや市場環境に合わせた最適なビジネスモデルの構築を支援しています。あなたの事業が次のステージに進むために、ぜひ参考にしてみてください。