採用市場が大きく変化する今、「良い人材がまったく応募してこない」「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう」といった悩みを抱える中小企業は少なくありません。かつてのように求人を出せば応募が集まる時代は終わり、採用はもはや“戦略”として設計する時代へと変わりました。

一方で、「採用戦略といっても、何から手をつけていいのかわからない」「大企業のように広告やブランド力で勝てない」と感じている経営者や人事担当者も多いでしょう。限られた予算と人員の中で、いかに自社に合った人材を見つけ、長く活躍してもらうか。その答えは、“中小企業ならではの強み”を軸にした採用戦略にあります。

この記事では、中小企業が成果を上げるための採用戦略の立て方と実践法を、初心者にもわかりやすく体系的に解説します。現状の課題分析から採用ブランディング、チャネル選定、ミスマッチ防止策、そして採用コンサルティングの活用まで、段階的に理解できる内容構成です。

さらに、合同会社えいおうが提供する「事業戦略×マーケティング視点を融合した採用支援」の考え方も紹介します。単なる“人を採る”ではなく、企業の成長を支える“人を育てる採用”を実現するためのヒントを、具体例を交えながらお伝えします。

採用に悩む中小企業の経営者が、「採用を仕組み化し、経営を安定させたい」と思えるきっかけになる――。そんな実践的で本質的な内容を目指して、次章から詳しく見ていきましょう。

目次

なぜ今、中小企業にこそ「採用戦略」が必要なのか

採用難が常態化する時代背景

近年、採用市場は大きく変化しています。少子高齢化により労働人口は減少の一途をたどり、どの業界でも人材の確保が難しくなっています。大企業が高待遇やブランド力を武器に優秀な人材を囲い込む中で、中小企業はそのあおりを強く受けているのが現実です。

さらに、求職者側の意識も変わりつつあります。単に「安定した会社」よりも、「自分に合った働き方」「やりがい」「成長できる環境」を重視する人が増えました。こうした価値観の多様化により、企業が発信するメッセージや採用の進め方が合わなければ、応募につながりにくい時代になっています。

つまり、今は“採用を工夫しなければ人が集まらない時代”です。従来のように求人広告を出して待つだけでは、理想の人材とは出会えません。中小企業こそ、自社の特徴や魅力を整理し、戦略的に採用を進める必要があります。

大企業と中小企業の採用格差が広がる理由

採用における「格差」は、単に知名度や給与だけが原因ではありません。大企業は採用チームや人事広報部門を持ち、採用活動をマーケティングの一環として捉えています。たとえば、求職者向けのブランド発信やデータ分析による母集団形成など、綿密に戦略を立てて実行しています。

一方、中小企業では採用担当者が他業務と兼任しているケースも多く、十分な時間を割けないまま採用活動を行っているのが実情です。その結果、「求人票の内容が他社と似ている」「面接の質が安定しない」「採用後のフォローが手薄」といった課題が生じやすくなります。

こうした差を埋めるためには、大企業のように大規模な投資をする必要はありません。重要なのは、“限られた資源をどこに集中させるか”を見極める戦略的思考です。自社に合った採用手法やターゲットを明確にすることで、採用の成果は大きく変わります。

経営戦略と採用戦略をつなげる重要性

多くの企業では、採用活動を「人事部門の仕事」として切り離して考えがちです。しかし本来、採用は経営戦略と密接に関係しています。なぜなら、人材は企業の成長を支える「最大の経営資源」だからです。

たとえば、今後新規事業を拡大したいなら、その方向性に合わせてどのようなスキルを持つ人材が必要かを明確にする必要があります。また、社内の組織体制を強化したいなら、採用後の育成や定着を含めた長期的な視点が欠かせません。

つまり、**採用戦略とは経営戦略を“人の側面から実現するための手段”**です。経営者自身が採用を「未来の投資」として位置づけることで、会社全体の方向性と採用活動が一致し、成果を出しやすくなります。

採用を“コスト”から“投資”に変える発想

採用にお金をかけることを「無駄」と感じる経営者は少なくありません。しかし、採用は費用ではなく“投資”です。優秀な人材が1人加わることで、売上が上がり、組織の生産性が向上することは珍しくありません。

一方で、採用に失敗すれば、求人費・教育費・時間など、見えないコストが膨らみます。だからこそ、「どう採用するか」よりも「どんな採用を行うべきか」を考えることが大切です。

戦略的に採用を設計すれば、コストを抑えつつ、長期的な成果につながります。人材を“採る”から“活かす”へ――この発想転換こそが、中小企業が採用戦略を持つべき最大の理由と言えるでしょう。

中小企業の採用課題と、採用戦略を立てる前に知っておく現実

応募が集まらない・母集団が形成できない

多くの中小企業が最初に直面するのが、「応募がこない」という壁です。求人広告を出しても、思うように応募が集まらない。あるいは、応募があっても求める人物像とかけ離れている──こうした悩みは非常に多く見られます。

背景には、単に求職者数の減少だけでなく、求人情報が飽和し、比較検討が容易になったという環境変化があります。求職者は企業を検索し、口コミを見て、複数社を比較したうえで応募を決めます。そのため、「どの会社も似て見える」求人票では、目に留まりません。

本当に人を惹きつける採用を行うには、まず「なぜ自社に応募が集まらないのか」を冷静に見つめることから始める必要があります。ターゲット設定・求人内容・発信チャネルの選び方を一度整理するだけでも、応募数が大きく変わることがあります。

知名度・ブランド力不足が引き起こす悪循環

中小企業の採用において、最も大きな壁のひとつが「知名度の低さ」です。どれほど良い会社でも、求職者に知られていなければ応募にはつながりません。特に若年層の求職者は、「聞いたことがない会社」に対して警戒心を持ちやすく、応募をためらう傾向があります。

さらに、ブランド力が弱いと採用単価も上がりやすく、結果として「採用コストが高い」「応募が少ない」という悪循環に陥ります。

だからこそ今、中小企業こそが採用ブランディングに取り組む必要があるのです。自社の魅力を発信し、共感を得られるメッセージを打ち出すことで、「知る人ぞ知る魅力的な会社」として求職者の記憶に残る存在になれます。

採用担当者のリソース・ノウハウ不足

大企業では採用専任チームがある一方で、中小企業では「人事と経理を兼任」「採用担当は社長一人」というケースも珍しくありません。リソース不足の中で日々の業務に追われ、採用活動が後回しになってしまうのは自然な流れです。

また、採用ノウハウの蓄積が乏しいために、「どの媒体が効果的なのか」「求人票をどう書けば応募が増えるのか」といった判断が難しいこともあります。その結果、行き当たりばったりの採用が続き、採用の成果が安定しません。

この問題を解決する第一歩は、採用活動を“属人化”させない仕組みをつくることです。採用プロセスを可視化し、データで振り返ることで、少人数でも再現性のある採用が可能になります。

地方中小企業が直面する特有の採用ハードル

地方に拠点を構える中小企業は、さらに独自の課題を抱えています。都市部に比べて求職者の絶対数が少なく、通勤距離や交通手段の問題から候補者の選択肢が限られてしまうこともあります。

また、「地元志向の若者が減っている」「Uターン・Iターン層が少ない」といった地域特性も影響します。こうした環境下で成功している企業は、地域とつながる採用戦略を実践しています。たとえば、地元大学との連携、自治体の移住支援制度の活用、地域メディアへの露出など、採用活動を地域社会全体で支える取り組みです。

地方の中小企業こそ、「地域ブランドの一部としての採用」を意識することで、都市部にはない魅力を伝えることができます。

早期離職・定着率低下の構造的な原因

せっかく採用しても、数ヶ月で辞めてしまう──これは中小企業にとって深刻な問題です。給与や福利厚生の差だけでなく、入社後のフォロー体制や教育環境が整っていないことが原因になるケースも少なくありません。

新入社員が「想像していた職場と違う」「相談できる人がいない」と感じると、短期間での離職につながります。つまり、採用の成功は“採った瞬間”ではなく、“定着して活躍している状態”で初めて成立するのです。

この課題を解決するには、採用戦略に「定着の仕組み」を組み込むことが欠かせません。入社前の情報発信、オンボーディング、キャリア面談、1on1の実施など、社員が長く安心して働ける環境を整えることで、採用コストを抑えながら成果を最大化できます。

中小企業が抱える採用課題の多くは、外部環境だけが原因ではありません。「採用を仕組み化していない」ことそのものが最大の課題なのです。

採用戦略の立て方:中小企業が勝つための基本フレームワーク

採用活動は「求人を出して終わり」ではありません。経営方針・組織の課題・人材の成長までを見据え、長期的に考える必要があります。

ここでは、中小企業でも実践できる採用戦略の基本フレームワークを紹介します。

採用戦略の5ステップ(現状分析→人材定義→チャネル設計→選考設計→定着)

採用戦略を立てるうえで重要なのは、全体像を把握することです。多くの企業が「求人広告を出す」「面接をする」といった“部分的な行動”から始めますが、それでは効果が一時的に終わってしまいます。

中小企業が着実に成果を出すためには、以下の5ステップで戦略を構築するのが有効です。

- 現状分析:自社の採用活動を振り返り、課題を明確にする

- 人材定義:求める人物像(スキル・価値観・将来像)を明確にする

- チャネル設計:ターゲットに合った応募経路を選定する

- 選考設計:選考フローを整備し、ミスマッチを防ぐ

- 定着設計:入社後フォロー・教育体制を整え、長期的に活躍できる環境をつくる

この5つのプロセスを回すことで、「採用の再現性」が生まれ、担当者が変わっても成果を維持しやすくなります。

自社の“理想人材像”を明確にする方法

採用を成功させるために欠かせないのが、「誰を採りたいのか」を明確にすることです。ここでいう“理想人材像”とは、単にスキルや経験だけでなく、価値観や行動特性までを含めた人物像を指します。

たとえば、「お客様との信頼関係を重視する」「小さな改善を積み重ねられる」といった価値観は、スキル以上に組織との相性を左右します。

このように、企業の理念やビジョンをベースにした採用基準を設定することで、採用後のミスマッチを防ぐことができます。

また、既存社員の中から「理想的に活躍している人」を分析するのも有効です。どんな性格・考え方・行動パターンを持つ人が成果を出しているかを整理し、それをモデルに採用基準を設けることで、より具体的なターゲット像が見えてきます。

採用戦略とマーケティング戦略の共通点

実は、採用戦略とマーケティング戦略は驚くほど似ています。どちらも「ターゲットを明確にし、最適なチャネルを通じて、自社の魅力を伝える」プロセスだからです。

たとえば、商品を販売する際には顧客のニーズを調査し、競合との差別化ポイントを整理します。採用も同じで、求職者(=ターゲット人材)のニーズを理解し、他社にはない自社の魅力を発信することが成功の鍵になります。

この視点を取り入れると、「求人を出す」ではなく、「求職者にどう選ばれるか」という戦略的な発想に変わります。合同会社えいおうの採用支援でも、このマーケティング思考を重視しており、**“採用=経営のマーケティング”**という観点で戦略設計を行っています。

採用KPI・KGIの設計方法と管理のコツ

採用戦略を成功させるには、「何をもって成果とするか」を定義することが重要です。ここで役立つのが、**KPI(重要業績評価指標)とKGI(最終目標)**の設計です。

KGIは「1年間で5名採用」「採用単価を20%削減」といった最終目標を指し、KPIはそれを達成するための中間指標を指します。たとえば、

- 応募数(例:毎月30件)

- 面接通過率(例:20%以上)

- 内定承諾率(例:60%以上)

- 入社後6ヶ月定着率(例:90%)

といった指標を設定します。

採用KPIの具体例(応募率/面接通過率/定着率など)

KPIを明確にすると、採用活動が「感覚」ではなく「数字」で管理できるようになります。たとえば、「応募数が多いのに採用に至らない」とわかれば、選考プロセスに問題があることが見えてきます。逆に「面接通過率が低い」場合は、求人の打ち出し方やターゲット設定にずれがある可能性があります。

ツールを活用した採用データ分析・改善サイクル

最近では、無料・低コストで利用できる採用管理ツール(ATS)も増えています。応募から内定までのデータを一元管理し、ボトルネックを見える化することで、改善のスピードが格段に上がります。

小規模企業でも「データに基づく採用」を行うことで、経験や勘に頼らない安定した採用成果を出すことが可能です。

採用戦略は、単発の施策ではなく「仕組み」です。

経営と連動した長期的な設計を行うことで、少人数の企業でも“人材を選ばれる立場”へと変化できます。

魅力を伝える採用ブランディングと採用サイト戦略

中小企業が発信すべき“採用ストーリー”とは

多くの中小企業が「応募が集まらない」と悩む背景には、単に情報不足ではなく、“想いが伝わっていない”という問題があります。

今の求職者は、「どんな仕事か」だけでなく、「どんな人たちと、どんな価値観で働くのか」を重視します。つまり、給与や休日よりも、共感できるストーリーが心を動かす時代です。

採用ストーリーを作る際のポイントは、企業の“過去・現在・未来”を一貫して伝えることです。

- 過去:創業の背景、会社が大切にしてきた価値観

- 現在:今の事業やチームが取り組んでいる挑戦

- 未来:これから実現したいビジョンと、そのために求める仲間像

これらを言葉で表現し、写真や社員インタビューで補うことで、数字や条件では伝わらない“人間味”が伝わります。

「この会社で働いてみたい」と思わせる採用ストーリーが、ブランドの土台となります。

採用サイトのSEO・UX改善で“見つけてもらう”仕組みをつくる

どれほど魅力的な採用メッセージを発信しても、そもそも見つけてもらえなければ意味がありません。

採用サイトは、求人媒体と並ぶ「自社採用の要」です。検索経由で見つけてもらうために、**SEO(検索エンジン最適化)とUX(ユーザー体験)**の両面を意識する必要があります。

検索キーワード設計と求人ページの最適化

まずは、求職者がどんなキーワードで検索しているのかを把握しましょう。

たとえば、「福井 営業 求人」「製造業 採用 中途」など、地名や業種を組み合わせた検索は中小企業採用で非常に多い傾向にあります。

それに合わせて、ページタイトルや見出しに自然な形でキーワードを組み込みましょう。

また、仕事内容・募集背景・求める人物像を明確に書くことで、検索エンジンにもユーザーにも「誠実で信頼できる会社」という印象を与えられます。

企業文化・社員の声・動画活用によるエンゲージメント向上

採用サイトで差がつくポイントは、「会社の雰囲気が伝わるかどうか」です。

テキストだけでなく、写真・動画・インタビューなどの“リアルなコンテンツ”を充実させることで、求職者は入社後のイメージを具体的に描けるようになります。

特に効果的なのは、社員インタビューや1日のスケジュール紹介です。

社員の声を通して、「どんな働き方ができるのか」「どんな人が活躍しているのか」を伝えると、応募のハードルが一気に下がります。

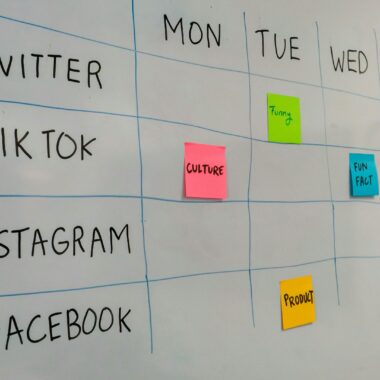

SNS・オウンドメディア・会社名検索を活かした採用広報

採用ブランディングは、サイトだけで完結するものではありません。SNSやオウンドメディアを活用して、会社の取り組みや雰囲気を継続的に発信することで、**“見つけてもらう力”と“選ばれる力”**を同時に高められます。

「会社名検索」で信頼を獲得するための情報発信ポイント

求職者の多くは、応募前に会社名を検索します。

その際に目にする情報――公式サイト、採用ページ、SNS、口コミサイト、代表インタビューなど――がすべて「企業イメージ」を形成します。

つまり、「会社名で検索されたときに、どんな印象を与えられるか」が採用の分かれ目です。

中小企業でも、代表者の想いや会社の理念、メディア掲載情報を積極的に発信することで、「信頼できる会社だ」と感じてもらいやすくなります。

口コミ・レビュー・採用SNS運用の注意点

採用SNS(InstagramやXなど)を運用する際は、単なる告知だけでなく、“人”を中心にした発信を意識しましょう。

働く人の姿や日常を自然に見せる投稿は、企業の誠実さを伝えやすく、若年層に好まれます。

また、口コミやレビューサイトに対しては、ネガティブな意見にも真摯に対応することが大切です。隠すよりも、改善を重ねる姿勢を見せることで、かえって信頼度が高まります。

採用ブランディングは「一度つくって終わり」ではなく、日々の発信の積み重ねです。

中小企業こそ、派手な広告よりも、**“人の想いが伝わる発信”**を軸にすることで、求職者の共感を得られる採用を実現できます。

採用チャネルと具体的施策:中小企業が取り入れるべき方法

中小企業が採用で成果を出すためには、「どのチャネルで、どんな人に、どうアプローチするか」を明確にすることが欠かせません。

採用チャネルとは、求職者と企業をつなぐ“出会いの場所”のこと。求人サイトだけでなく、SNS、リファラル(社員紹介)、地域イベントなど、幅広い手段があります。

重要なのは、「自社に合う人が集まるチャネルを選ぶ」ことです。ここでは、中小企業が実践しやすい効果的な採用手法を紹介します。

求人媒体・スカウト・SNS・リファラル採用の最適組み合わせ

求人媒体を使う場合は、まず「誰に見せたいか」を明確にすることから始めましょう。

たとえば、若年層を採用したい場合は「Indeed」や「LINEキャリア」などの無料媒体も有効です。中途採用で専門人材を探すなら、「ビズリーチ」「ミイダス」「doda X」などのスカウト型サービスも検討に値します。

特に近年注目されているのが、**ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)**です。

企業が求職者に直接声をかけることで、母集団形成を能動的に行える点が強みです。求人広告に頼るよりも、ピンポイントでマッチした人材を見つけられるケースもあります。

また、忘れてはならないのが**リファラル採用(社員紹介)**です。

既存社員の紹介によって採用するこの仕組みは、ミスマッチが少なく、定着率が高いことで知られています。紹介制度にインセンティブを設けることで、社員が自然に採用活動に協力してくれる流れをつくることも可能です。

SNS採用も有効な手段です。InstagramやXで会社の日常や社員の声を発信することで、求職者との心理的距離を縮められます。求人広告では伝えきれない「人の温度感」を届けられる点で、中小企業にこそ向いている方法です。

インターンシップ・体験型採用の活用法

最近の採用トレンドとして、“働く前に体験してもらう”採用が注目されています。

特に中小企業では、実際の現場を見てもらうことで、「思っていたより面白い」「社員の雰囲気が良い」と感じてもらえるケースが多く、ミスマッチの防止にもつながります。

短期インターンや1日体験型の職場見学を取り入れることで、学生や転職希望者に「リアルな仕事のイメージ」を提供できます。さらに、参加者と継続的に連絡を取り、将来の採用候補として関係を築くことも可能です。

また、採用広報の観点から見ても、インターンは効果的です。インターン体験者がSNSで会社を紹介することで、自然な口コミ効果が生まれ、地域での認知度アップにもつながります。

地方採用を成功させる地域連携戦略

地方の中小企業が採用を成功させるためには、地域を巻き込んだ採用戦略が鍵となります。

都市部と違い、求職者の数が限られているため、「地元のつながり」を活かしたアプローチが非常に効果的です。

地元大学・自治体・商工会との連携モデル

地方採用では、大学や専門学校との関係づくりが重要です。

キャリアセンターへの訪問や、地元学生向けの会社説明会に積極的に参加することで、直接的な接点を持てます。さらに、自治体や商工会が主催する合同企業説明会を活用するのもおすすめです。

最近では、自治体が運営する「移住・就職支援サイト」に企業情報を掲載できるケースもあり、**“地域ぐるみで採用を支援する流れ”**が広がっています。

Uターン・Iターン層へのアプローチ方法

地方採用において見逃せないのが、Uターン・Iターン層です。

都市部で経験を積んだ人材が、地元に戻って働くケースは増加傾向にあります。

そのためには、「働く環境」だけでなく、「暮らしの魅力」も伝えることが大切です。

採用サイトやSNSで、地域の暮らし・子育て環境・通勤のしやすさなどを紹介し、**“生活と仕事の両立ができる職場”**としてアピールしましょう。地方の温かさや人間関係を強みとして打ち出すと、他地域との差別化につながります。

採用コストを最小限に抑える施策設計

採用に多くの費用をかけられない中小企業にとって、コスト効率の良い採用設計は欠かせません。

ポイントは、「お金をかけずに、情報発信と関係構築を継続する仕組みを持つこと」です。

- 無料媒体(Indeed無料枠・ハローワーク)の活用

- 社員紹介(リファラル)制度の整備

- SNS・ブログでの採用情報発信

- 地元イベントやボランティア活動への参加

- オウンドメディアでの採用コンテンツ配信

これらは、即効性は低いものの、長期的に“自社を知ってもらう仕組み”になります。

採用を単発の活動ではなく、「信頼を積み上げる広報活動」として捉えることで、コストをかけずに持続的な採用力を高められます。

採用チャネルは企業の個性を映す鏡です。

大切なのは、「他社がやっているから」ではなく、**“自社にとって一番効果のある接点”**を見極めること。

中小企業の採用成功は、派手な広告よりも、地道で一貫した取り組みの中にあります。

採用の質を高める選考プロセスとミスマッチ防止設計

中小企業の採用で最も大きな損失は、「採用したのにすぐ辞めてしまった」というケースです。

せっかく多くの時間と費用をかけて採用しても、早期離職につながればコストだけが残ります。

その原因の多くは、選考段階での“ミスマッチ”です。

ここでは、応募者と企業の双方が納得できる採用を実現するための、選考設計とミスマッチ防止の具体策を紹介します。

ミスマッチが起きる原因と防止の考え方

ミスマッチは、単に「応募者が悪い」「採用基準が甘い」といった単純な問題ではありません。

根本的な原因は、「企業が発信する情報」と「求職者の期待」とのズレにあります。

求人票で「アットホームな職場」と書かれていても、実際は成果主義でスピード感のある環境だった――こうした小さなギャップが積み重なると、入社後の不満や早期離職につながります。

防止のためには、採用段階から「正直な情報発信」を意識することが重要です。

良い面だけを見せるのではなく、「実際の働き方」「現場の課題」も伝えることで、応募者が現実的な判断を下せます。

結果として、「本当に合う人だけが応募する」構造をつくることができます。

採用面接の質を上げる「構造化面接」の導入

中小企業の面接では、どうしても“話してみての印象”に頼りがちです。

しかし、それでは評価基準があいまいになり、感覚的な判断に偏ってしまいます。

そこで有効なのが、**構造化面接(Structured Interview)**です。

これは、あらかじめ評価項目や質問内容を定め、すべての候補者に同じ基準で質問する方法です。

たとえば以下のように設計します。

- 評価項目:協調性、課題解決力、顧客志向、主体性など

- 質問例:「過去にチームで課題を解決した経験を教えてください」

- 追問例:「そのとき、あなたが意識した点は何ですか?」

このように質問を統一することで、感情に左右されず、公平に判断できるようになります。

また、複数人で面接を行い、評価を共有することで、採用の精度をさらに高められます。

選考スピード・対応品質を改善する運用設計

採用活動では、「選考スピード」が結果を左右します。

中小企業が競合に人材を取られてしまう最大の理由は、“対応の遅さ”です。

応募から面接まで1週間以上空くと、求職者のモチベーションは下がり、他社で内定を出されてしまうケースもあります。

応募があったら24時間以内に返信する、面接日程は候補日を複数提示するなど、スピーディーな対応が信頼につながります。

また、面接後のフィードバックも丁寧に行うことで、採用の印象が格段に良くなります。たとえ不採用でも誠実な対応をすれば、将来的に別の形で関係が続く可能性もあります。

採用活動の「スピード」と「誠実さ」は、企業ブランドそのものを表します。

適性検査・リファレンスチェックの活用

採用の判断をより客観的に行うためには、適性検査やリファレンスチェックの活用も有効です。

性格診断やストレス耐性テストを導入することで、面接だけでは見抜けない人間性や価値観を把握できます。

リファレンスチェック(前職の上司などへの評価確認)を行えば、候補者の実務姿勢やコミュニケーション傾向をより正確に理解できます。

これらを活用することで、「想定外のミスマッチ」を防ぐことができます。

ただし、ツールはあくまでも補助的な手段です。最終的には、“自社に合うかどうか”という文化的な相性を人の目で見極めることが重要です。

入社前フォローとオンボーディングで離職を防ぐ

ミスマッチを防ぐ最終ステップが、**入社後フォロー(オンボーディング)**です。

採用活動は「入社まで」ではなく、「入社して定着するまで」が本当のゴールです。

オンボーディングとは、新入社員が職場に馴染み、スムーズに業務を始められるよう支援するプロセスのことです。

たとえば以下のような施策があります。

- 入社前オリエンテーションやウェルカムメッセージ

- 初日の不安を和らげるメンター制度

- 定期的な1on1面談やフィードバック機会の設定

- チームでの歓迎ランチやコミュニケーション機会の創出

これらを取り入れることで、新入社員の安心感が高まり、早期離職の防止につながります。

選考の質を高め、ミスマッチを防ぐことは、採用コストの削減だけでなく、社員の幸福度や生産性の向上にも直結します。

“採る”だけでなく、“活かす”採用へ。中小企業の採用戦略は、ここから本当の成果を生み出します。

外部支援・採用コンサルティングを活用するという選択肢

中小企業の採用活動は、限られたリソースの中で進めなければならない現実があります。

「採用担当がいない」「何から始めればいいかわからない」「広告を出しても成果が出ない」といった悩みを抱える企業も多いでしょう。

そんなとき、選択肢となるのが外部パートナーとの連携です。

採用コンサルティングや採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)をうまく活用すれば、自社に不足している専門知識やノウハウを補いながら、効率的かつ戦略的に採用を進められます。

採用代行・採用コンサルを活用するメリットと注意点

採用代行やコンサルティングの最大のメリットは、**「時間と成果を両立できること」**です。

採用業務のうち、求人票の作成、応募者管理、スカウト送信、面接日程調整などは、想像以上に時間がかかります。

これらを外部に任せることで、社内は「面接」「最終判断」「入社後フォロー」といったコア業務に集中できます。

また、採用の専門家が関わることで、求人内容や面接手法の改善提案を受けられる点も大きな魅力です。

とくに中小企業では、採用活動が「属人的」「感覚的」になりやすいため、第三者の視点が入ることで一気に成果が安定します。

ただし注意点として、“丸投げ”にしないことが重要です。

採用の最終判断や会社の魅力発信は、あくまで自社の責任で行うべき領域です。

外部パートナーを“作業代行者”としてではなく、“共に戦略を描くパートナー”として位置づけることが成功の鍵となります。

自社対応と外部委託の判断基準

外部支援を検討する際は、次の3つの観点から判断すると良いでしょう。

- 採用ノウハウの有無

自社に採用経験が少なく、求人の書き方やチャネル選定がわからない場合は、初期段階から専門家に相談する価値があります。 - リソースの余裕

採用担当が他業務と兼任している場合、応募者対応が後回しになりやすく、結果的にチャンスを逃すことも。業務負荷が高いときは外注を検討するタイミングです。 - 採用の目的と規模

単発採用(1〜2名)であれば代行、長期的な仕組み構築を目指すならコンサルティングが適しています。

「人を採る」だけでなく、「採用を組織に根付かせたい」なら、戦略的伴走支援が望ましいでしょう。

このように、採用活動の段階や目的に応じて支援内容を選ぶことが、コストパフォーマンスを最大化するポイントです。

合同会社えいおうの採用支援が選ばれる理由

合同会社えいおうでは、採用支援を単なる人材確保の手段としてではなく、経営戦略の一部として設計することを重視しています。

企業のビジョン・事業方針・市場環境を踏まえ、採用を「未来の事業成長を支える投資」として位置づけるのが特徴です。

事業戦略×マーケティング視点で採用を設計

えいおうの強みは、採用とマーケティングを融合させたアプローチです。

ターゲット設定・メッセージ設計・チャネル分析・採用サイトSEO・SNS運用など、マーケティングのノウハウを採用分野に応用し、**“求職者に選ばれる仕組み”**を構築します。

また、単に「応募を増やす」だけでなく、入社後の定着や社内ブランディングまでを見据えた戦略設計を行うことで、長期的な人材活用と組織成長を支援します。

採用戦略診断・実行支援・運用改善までを一貫サポート

えいおうの採用支援は、次のようなプロセスで行われます。

- 初期診断:現状の採用課題を分析し、改善すべきポイントを可視化

- 戦略設計:採用ターゲット・メッセージ・チャネルを明確化

- 実行支援:求人票・採用サイト・広告運用・SNS設計を実施

- 運用改善:データをもとに効果測定・改善提案を継続

この一連の流れを通じて、企業が自走できる採用体制を整えることを目的としています。

中小企業が限られたリソースで採用を成功させるためには、「外部の力をどう使うか」も立派な経営戦略です。

適切なパートナーを選び、協働することで、これまで届かなかった人材層にもアプローチできるようになります。

採用戦略を未来につなげる:変化に強い組織をつくるために

採用戦略は、一度立てて終わりではありません。

市場の変化、価値観の多様化、働き方の進化――そのすべてが日々変わる中で、採用のあり方も常にアップデートが求められます。

ここでは、中小企業が未来に向けて「持続的に成長する採用」を実現するためのポイントを整理します。

採用は“文化づくり”の一部であるという考え方

採用とは、単に人を増やすための行為ではなく、企業の文化を形づくる入り口です。

どんな人を迎え入れるかは、これからの組織の方向性そのものを決定づけます。

だからこそ、「人を採る」という短期的な発想ではなく、**“人を育て、共に会社をつくる”**という長期的な視点を持つことが大切です。

採用活動を通して、自社の理念や価値観を再確認し、社員一人ひとりがその想いに共感して働ける環境を整える。

その積み重ねが、企業文化の厚みを生み出します。

採用戦略は経営戦略と同じく、組織の未来を描く行為です。

「どんな会社でありたいか」を考え続けることこそが、採用を成功へ導く根本的な力になります。

採用DX・AI・リモート採用など新時代のトレンド

テクノロジーの進化は、採用の形を大きく変えています。

近年では、**AIによるスカウト自動化や採用データ分析(HRテック)**が普及し、少人数でも高度な採用活動を行えるようになりました。

また、リモートワークやハイブリッド勤務が当たり前になりつつある今、地域や距離にとらわれない採用が可能になっています。

これにより、地方の中小企業でも首都圏の人材をリモートで採用したり、副業・業務委託を通じて専門人材を確保したりするケースが増えています。

これからの採用戦略は、「どこで働くか」ではなく、**「どう価値を生み出すか」**を基準に設計する時代へと変わっていくでしょう。

新しいツールを積極的に取り入れ、データと人の感覚の両輪で運用することが、中小企業にとっても競争力の源泉になります。

継続的な改善サイクルを回すための体制づくり

採用活動で成果を出す企業の共通点は、「仕組みとして改善を続けていること」です。

一度の成功体験に満足せず、データを分析し、課題を洗い出し、改善を繰り返す――このPDCAサイクルを回し続けることで、採用の質は確実に向上します。

そのためには、採用を人事部門だけに任せず、経営・現場・広報が一体となって取り組む体制が不可欠です。

経営者は採用戦略の方向性を示し、現場はリアルな業務課題を共有し、広報やマーケティングは情報発信を支える。

このように全社で採用に関わる仕組みを整えることで、企業全体が“人を迎え入れる文化”を持つようになります。

明日からできる採用改善アクションリスト

採用戦略は、大きな変革でなくても小さな一歩から始められます。

たとえば、明日から実践できるアクションとしては次のようなものがあります。

- 求人票を「会社の想い」を中心に書き直す

- 採用サイトのトップに“社員の言葉”を追加する

- 応募者への返信スピードを1日以内にする

- 採用データをスプレッドシートで管理し始める

- 採用活動を経営会議の定例議題にする

小さな改善でも、積み重ねれば大きな変化につながります。

重要なのは、「採用を止めない」こと。継続的に動き続ける企業ほど、安定した採用成果を出しています。

えいおうが描く“持続可能な採用戦略”の未来像

合同会社えいおうが目指す採用支援は、単なる採用代行ではありません。

企業が自ら考え、データをもとに改善し続けられる“自走型採用組織”をつくることをゴールとしています。

その根底にあるのは、**「採用は企業の未来を創る経営活動である」**という理念です。

えいおうは、採用を通じて経営者の想いを可視化し、社内外に伝えるサポートを行います。

採用を経営の中心に据え、社員一人ひとりがそのビジョンに共鳴して働く――そんな“変化に強い組織”こそが、これからの中小企業の競争力となります。

採用戦略とは、未来への投資です。

今日の一つの採用が、明日の成長を支え、5年後の組織を形づくります。

変化の激しい時代だからこそ、今こそ“人を大切にする戦略”を磨き、自社らしい採用のかたちを築いていきましょう。