ビジネスの世界において、予期せぬトラブルや市場の変化は避けて通れません。

景気の急変、情報漏えい、炎上リスク、サプライチェーンの混乱——これらの“もしも”にどう備えるかは、企業の存続と成長を左右する重要な課題です。そこで必要になるのが「リスクマネジメント」です。

リスクマネジメントとは、発生しうるリスクをあらかじめ把握し、影響を最小限に抑えるための仕組みを構築することです。しかし、多くの企業では「リスク管理の必要性は理解しているが、実際にどう進めればよいのか分からない」という声が少なくありません。特に中小企業においては、専門部署を設ける余裕がなく、経営層や現場が手探りで対応しているケースも多く見られます。

本記事では、リスクマネジメントの基本的な考え方から、実際に使えるリスクマネジメント手法、プロセスの進め方、さらには戦略的に活用するためのポイントまでを体系的に解説します。単なる「危機回避の技術」ではなく、企業の成長を支える“経営戦略の一部”としてリスクマネジメントを捉え直すことが目的です。

また、合同会社えいおうが提供する事業戦略コンサルティングやマーケティングコンサルティングの経験をもとに、中小企業でも実践できるリスク管理の具体策も紹介します。

これからリスクマネジメントを導入しようと考えている方や、すでに実施しているものの運用に課題を感じている方にとって、実践の指針となる内容です。

目次

リスクマネジメントの基本|考え方・定義・関連用語の整理

リスクとは何か:ISO31000に基づく定義

「リスク」と聞くと、多くの人は「危険」や「損失」を連想します。

しかし、国際的なリスクマネジメントの標準規格であるISO31000では、リスクを「目的に対する不確実性の影響」と定義しています。つまり、リスクとは単なる“悪い出来事”ではなく、良い方向にも悪い方向にも作用する可能性を含んだ“変化”のことです。

この考え方を理解することで、リスクマネジメントは「危機回避」だけでなく「機会を活かす経営」にも応用できるようになります。

例えば、新規事業への投資には損失リスクもありますが、同時に市場拡大のチャンスも存在します。これを正しく分析し、取るべきリスクと避けるべきリスクを見極めることこそ、現代のリスクマネジメントの本質です。

リスクには大きく分けて以下の2種類があります。

- 純粋リスク:火災、事故、災害など、発生すれば損失のみをもたらすリスク

- 投機的リスク:投資や経営判断など、結果によって利益にも損失にもなり得るリスク

さらに近年では、プラスのリスク(機会リスク)という考え方も重視されています。

「想定外の成功」や「新たな市場チャンス」など、ポジティブな結果をもたらす不確実性もまた、リスクの一部として捉えるべきという考え方です。

このようにリスクを多面的に捉えることが、現代の経営には欠かせません。

リスクマネジメントとは:リスクヘッジや危機管理との違い

リスクマネジメントという言葉は、似た概念と混同されることがよくあります。

特に「リスクヘッジ」「危機管理(クライシスマネジメント)」とは明確に区別して理解することが重要です。

- リスクマネジメント:リスクを事前に特定・分析し、発生を防止または影響を最小化する体系的な取り組み

- リスクヘッジ:特定の損失を防ぐための限定的な手段(例:為替予約や保険加入など)

- クライシスマネジメント(危機管理):リスクが現実化した後の緊急対応・復旧活動

つまり、リスクヘッジはリスクマネジメントの一部であり、危機管理はリスクが“発生した後”の対応です。

これに対し、リスクマネジメントは発生前から発生後までを一貫して管理する包括的なプロセスです。

また、近年注目されているのが「戦略的リスクマネジメント(Strategic Risk Management)」という考え方です。

これは、経営戦略の立案や意思決定の段階でリスクを織り込み、企業の成長戦略とリスク管理を一体化させる手法です。

たとえば新市場参入やM&Aを検討する際に、想定される市場変動・競合リスクを数値化して意思決定に反映するなど、リスクを“経営資源の一つ”として扱うアプローチです。

リスクマネジメントの原則とフレームワーク

効果的なリスクマネジメントを行うためには、感覚や経験だけに頼るのではなく、原則に基づいた体系的な枠組みを持つことが大切です。

国際規格ISO31000では、以下のような基本原則が示されています。

- 統合性(Integration):リスクマネジメントは経営全体の意思決定と統合されるべき

- 構造化(Structured):明確なプロセスとルールのもとで運用されるべき

- 包括性(Comprehensive):あらゆる部門・関係者を含めた全社的視点で実施する

- ダイナミズム(Dynamic):環境変化に合わせて柔軟に見直す

- 継続的改善(Continuous Improvement):一度導入したら終わりではなく、定期的に進化させる

このような考え方に基づき、リスクマネジメントは「PDCA(Plan・Do・Check・Act)」のサイクルで継続的に運用されます。

また、ERM(Enterprise Risk Management/統合型リスク管理)という枠組みも重要です。

これは、企業全体の戦略・ガバナンス・オペレーションを通してリスクを統合的に管理し、組織価値の最大化を目指すアプローチです。

リスクは単発で発生するものではなく、「環境 → ハザード(要因) → エクスポージャー(曝露) → 損失」という一連の流れの中で生じます。

したがって、どの段階でコントロールすべきかを見極めることが、効果的なリスクマネジメントの第一歩になります。

このように、リスクマネジメントは単なる防御策ではなく、経営の方向性を安定させるための戦略的手段です。

リスクマネジメントのプロセスと手順|体系的な進め方を学ぶ

リスクマネジメントは、「やるべきことを感覚で決める」ものではなく、明確な手順に沿って段階的に進めることが重要です。

ここでは、国際的に広く用いられているISO31000のリスクマネジメントプロセスをベースに、実務で活用できる流れを紹介します。

リスクマネジメント計画の立て方

リスク管理を始める前に、まず必要なのがリスクマネジメント計画の策定です。

この段階では、次の3つの要素を明確にしておくことが成功の鍵になります。

- 目的と範囲の明確化

何を守るためのリスクマネジメントなのか(例:事業継続、ブランド価値、財務健全性など)を定義します。目的が曖昧だと、後の判断基準もぶれてしまいます。 - 役割と責任体制の設定

経営層から現場担当者まで、誰がどの範囲を担当するのかを整理します。小規模企業であれば、代表者が全体責任を持ちつつ、現場リーダーが各部門のリスクを把握する形でも構いません。 - スケジュールとモニタリング設計

リスクの見直し頻度(例:半年ごと・四半期ごと)をあらかじめ決めておくと、継続的な改善につながります。

この段階でリスクマネジメントの“設計図”を描いておくことが、運用の安定性と実効性を高める第一歩です。

リスク特定(Risk Identification)

計画を立てたら、次はリスクを洗い出す工程です。

このプロセスでは、「何が自社にとってリスクとなり得るのか」をできるだけ網羅的に抽出します。

代表的な手法として以下のようなものがあります。

- SWOT分析(自社の強み・弱み・機会・脅威からリスクを整理)

- PEST分析(政治・経済・社会・技術などの外部環境から影響を抽出)

- ステークホルダー分析(取引先・顧客・従業員などとの関係からリスクを特定)

- 過去事例の分析(以前発生したトラブルをもとに再発防止策を検討)

抽出されたリスクは、性質によって以下のように分類しておくと整理しやすくなります。

- 戦略リスク(経営判断・新規事業・競合など)

- 業務リスク(人為ミス、オペレーションの不備など)

- 財務リスク(為替・資金繰り・与信など)

- 情報・ITリスク(システム障害、情報漏えいなど)

- 法務・コンプライアンスリスク(法改正、契約不履行など)

リスクを洗い出す際のポイントは、「リスクを探す」のではなく“リスクの芽を発見する”意識で取り組むことです。

小さな懸念も記録に残し、後で評価・整理することが大切です。

リスク分析(Risk Analysis)

リスクを特定したら、次はそれぞれのリスクがどの程度の影響を持つかを分析します。

この段階では、発生確率と影響度の2軸で評価するのが一般的です。

最もよく使われるのが「リスクマトリクス(リスクヒートマップ)」です。

リスクを縦軸に影響度、横軸に発生確率を取って配置すると、リスクの“優先度”が一目で分かります。

ただし、単純なマトリクスには限界もあります。

例えば、複数のリスクが同時に発生したり、相互に連鎖したりする連鎖リスク(システミックリスク)の場合、単体評価では実態を把握できません。

そのため、必要に応じて定量的な分析手法(モンテカルロシミュレーション、感度分析、シナリオ分析など)を併用すると、より実践的な判断が可能になります。

また、分析では「どの部署・プロセスに影響が及ぶか」も同時に把握することが重要です。

一見小さなリスクが、別部門で重大な障害を引き起こすケースもあります。

リスク評価と優先順位付け

分析によって得られた情報をもとに、次はリスクの優先順位を決める段階です。

すべてのリスクに同じリソースを投入することは現実的ではありません。

そのため、発生確率や影響度をスコア化し、「どのリスクから対応すべきか」を判断します。

評価の際には、次のポイントを意識します。

- リスク許容度(リスクアペタイト)を設定する

企業としてどの程度の損失や変動を受け入れられるかを明確にします。これにより、対応すべきリスクと許容できるリスクが線引きできます。 - 定量化できないリスクも可視化する

ブランド価値や従業員の信頼など、数値化しにくい要素もリスク評価に含めることが大切です。

このようにリスク評価を行うことで、「対応の優先順位」を明確にし、経営資源を最も効果的に配分できるようになります。

リスク対応策(Risk Treatment)

リスクの優先順位が決まったら、次は実際にどう対応するかを決めるフェーズです。

リスク対応には、大きく分けて以下の4つの基本的な手法があります。

- 回避(Avoid):リスクを生む活動そのものをやめる

- 軽減(Reduce):発生確率や影響を減らす(例:安全対策やマニュアル整備)

- 移転(Transfer):保険や外部委託などで他者に移す

- 受容(Accept):許容できる範囲ならリスクを引き受ける

加えて、リスクをチャンスとして活かすリスクテイクや、他社と分担するリスクシェアリングなどの考え方もあります。

ここで重要なのが、リスクコントロールとリスクファイナンシングの違いです。

リスクコントロールは「発生を防ぐ・影響を減らす」ための予防的対策であり、リスクファイナンシングは「発生した場合の損失をカバーする」ための財務的対策です。

両者をバランスよく組み合わせることで、現実的で持続可能なリスク対応が可能になります。

また、対応策を決める際は費用対効果分析(コストとリスク低減効果の比較)を行いましょう。

過剰な対策はコストを圧迫し、逆に対応不足は損失リスクを拡大させます。

「最も合理的に安全を確保する」ことが、リスク対応の目的です。

モニタリングとレビュー(Monitoring & Review)

リスク対応は、施策を実行したら終わりではありません。

むしろ重要なのは、その後の見直しと改善です。

環境が変化すれば、新たなリスクが生まれたり、既存のリスクの影響度が変化したりします。

モニタリングでは、以下のポイントを押さえましょう。

- KRI(Key Risk Indicator:主要リスク指標)を設定して定期測定する

- レビュー頻度を明確にし、半年・四半期・年度単位で振り返る

- 新たなリスクの追加・既存リスクの再評価を行う

このプロセスをPDCAサイクルとして継続することで、リスクマネジメントは組織の習慣として定着していきます。

コミュニケーションとリスクカルチャーの構築

最後に、忘れてはならないのが「人と文化」の側面です。

リスクマネジメントの仕組みを整えても、現場でリスクが共有されなければ機能しません。

組織内でリスクを報告しやすい雰囲気を作ること、情報を隠さず共有できる環境を整えることが、長期的な運用を支える基盤です。

経営層・マネージャー・従業員が共通の意識を持ち、“リスクを早く見つけ、早く対処する”文化を育てていくことが、真のリスクマネジメント成功の鍵です。

リスクマネジメント手法と代表的ツール

リスクマネジメントを効果的に進めるには、理論だけでなく実践で使える手法やツールを理解することが欠かせません。

ここでは、リスクの分析・評価・対応の場面で役立つ代表的なリスクマネジメント手法を紹介します。「どの方法を選べばいいのか分からない」という方でも、自社の規模や目的に合わせて選択できるように整理しました。

リスク評価・分析に使える主要手法

リスクマネジメントの中心となるのが「分析」と「評価」です。

リスクの性質や影響度を可視化し、優先順位をつけることで、限られた経営資源を有効に使えるようになります。

以下は、実務でよく活用される代表的な手法です。

■ リスクマトリクス(リスクヒートマップ)

最も一般的で、初心者でも取り組みやすい手法です。

「発生確率」と「影響度」の2軸でリスクを整理し、色分けして可視化します。

高リスク領域(赤)に入るものから優先的に対策を講じることで、効果的にリスクを管理できます。

定量的なデータが少なくても使えるため、初期導入に最適です。

■ FMEA(故障モード影響分析)

製造業やシステム開発など、構造的リスクを扱う場面で使われる分析手法です。

故障やトラブルの“原因”と“影響”を事前に洗い出し、リスクの発生確率・検出可能性・影響度を数値化します。

この3要素を掛け合わせた「リスク優先数(RPN)」を算出することで、どのリスクに対策を集中すべきかを明確にできます。

■ シナリオ分析・ストレステスト

「もしも◯◯が起きたら」という仮定を設定し、そのときの影響を分析する方法です。

たとえば、「主要サプライヤーが1週間停止した場合」「SNSで炎上した場合」など、現実的なシナリオを想定して検証します。

シナリオ分析は、経営リスクやマーケティングリスクなど、複合的な要因を扱う際に有効です。

■ モンテカルロシミュレーション・感度分析

数値モデルを用いて、リスクの分布や発生確率をシミュレーションする高度な分析手法です。

特に財務リスクや投資判断など、複数の変数が関わる意思決定で役立ちます。

感度分析では、どの要素が結果に最も影響するかを特定できるため、重点的に管理すべきポイントを明確化できます。

■ デシジョンツリー(決定木分析)

複数の選択肢を枝分かれのように構成し、各分岐のリスク・リターンを比較する手法です。

新規事業の投資判断やプロジェクト選定など、意思決定の根拠づけに適しています。

視覚的に理解しやすく、経営層への説明にも活用しやすい方法です。

実務で役立つリスク管理表・テンプレート

リスクを把握しても、それを「記録し、共有し、継続的に管理する仕組み」がなければ意味がありません。

その際に活躍するのが「リスク管理表(リスクレジスター)」です。

リスク管理表には、以下のような項目を整理して記入します。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| リスク名 | 仕入先の納期遅延 |

| 発生原因 | 天候不良・物流混乱 |

| 発生確率 | 中(30〜50%) |

| 影響度 | 高(納品遅延により売上損失) |

| 対応策 | 代替仕入先の確保・在庫調整 |

| 担当者 | 購買部マネージャー |

| 状況 | 対策実施済/要再評価 |

この表を定期的に見直すことで、リスク対応の進捗を可視化でき、経営会議でも即座に現状を共有できます。

中小企業の場合は、ExcelやGoogleスプレッドシートで十分対応可能です。

自社で管理が難しい場合は、リスクマネジメント支援ツールの導入も検討してみましょう。

ITを活用したリスクマネジメント

デジタル化が進む現在、リスクマネジメントにもITの力を活用する流れが加速しています。

特に複数拠点を持つ企業や、データを多く扱う組織では、クラウド型の管理プラットフォームが有効です。

ITを活用した主な手法には以下のようなものがあります。

- リスクマネジメントシステム

リスク登録、対応状況、レビュー履歴などを一元管理できるソフトウェア。担当者が入力すると自動的にリスクマップが更新されるなど、属人的な管理を防げます。 - AIによるリスク予兆検知

社内データや外部ニュースから異常値や不自然な傾向を検出し、早期警告を出す仕組み。特にマーケティングやSNS運用の分野では、炎上の兆候をリアルタイムで察知する活用が進んでいます。 - クラウド連携とダッシュボード化

KPIやKRIを自動更新して可視化し、経営層が常に最新のリスク状況を把握できるようにする仕組み。これにより、リスクマネジメントが経営判断に直結するようになります。

こうしたシステム化により、属人的なリスク対応から脱却し、「組織としてのリスク耐性」を高めることが可能になります。

合同会社えいおうでも、データを活用したリスクモニタリングや、KPI・KRIの設計支援を行っており、経営の意思決定に直結する形でのリスクマネジメントを推奨しています。

リスクコントロールとリスクファイナンシングの活用

リスク対応には「予防策」と「財務的準備」の両面があります。

これを体系的に整理したのが、リスクコントロールとリスクファイナンシングという考え方です。

- リスクコントロール:リスクの発生を防止・軽減するための対策

例)安全マニュアル、セキュリティ対策、教育訓練、プロセス改善 - リスクファイナンシング:発生した損失を金銭的に補うための仕組み

例)保険加入、予備費の確保、契約によるリスク分担

両者をバランスよく組み合わせることで、短期的な損失を抑えながら、長期的な経営安定を図ることができます。

どちらか一方に偏ると、対策コストが増大したり、対応が後手に回ったりするため、組織の状況に応じた最適化が重要です。

リスクマネジメントツールの選び方と導入のコツ

ツール選定の際は、機能の多さよりも「使いやすさ」と「継続運用のしやすさ」を重視しましょう。

リスクマネジメントは一度で完結するものではなく、日々の運用で蓄積されるデータこそが価値となります。

導入時のポイントは以下の通りです。

- 小規模でも運用できるシンプルな仕組みから始める

- 現場担当者が負担なく更新できる設計にする

- 経営層と現場の両方が閲覧・報告しやすいUIを選ぶ

- 定期レビューと連携した更新ルールを設ける

ツールはあくまで手段であり、「リスクを管理する文化」を支えるための補助的存在です。

自社の運用体制に合ったツールを選び、“人と仕組みの両輪”で回すことが長期的な成功につながります。

戦略的リスクマネジメントの実践|事業・マーケティングへの応用

リスクマネジメントは、単にトラブルを防ぐための仕組みではありません。経営の意思決定や戦略立案と結びつけることで、企業の競争力を高める「攻めの経営手法」へと発展させることができます。ここでは、事業戦略やマーケティング活動にリスクマネジメントを統合する考え方と実践のポイントを解説します。

事業戦略とリスクマネジメントの統合

企業の成長戦略を立てるとき、最も大切なのは「どのリスクを取るか」を明確にすることです。すべてのリスクを避けていては、新しい価値創造は生まれません。逆に、過度にリスクを取れば、経営の安定性を損なう恐れがあります。ここで重要なのが戦略的リスクマネジメントです。経営計画の段階で、想定される不確実性を洗い出し、その影響を評価したうえで意思決定に反映します。例えば、新規事業の立ち上げでは「市場需要の変動」「競合の参入」「資金回収リスク」などを数値化して検討することで、感覚的な判断に頼らない経営を実現できます。

合同会社えいおうでは、事業戦略コンサルティングの中でこのプロセスを重視しています。リスクを単なる脅威ではなく「戦略上の変数」として扱い、最小リスクで最大リターンを得る選択肢を設計することで、経営の確実性を高める支援を行っています。

マーケティング・ブランド活動のリスク管理

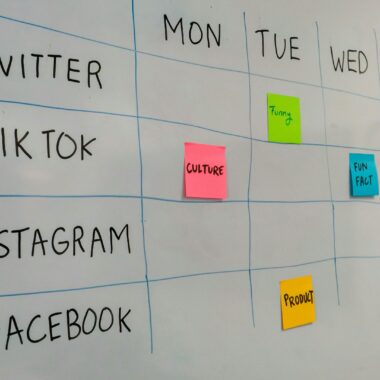

マーケティングの分野でもリスクマネジメントは欠かせません。SNSや口コミが瞬時に広がる現代では、ひとつの投稿やキャンペーンがブランドに大きな影響を与えます。炎上リスク、クレーム対応、個人情報漏えいなど、発信活動には常にリスクが潜んでいます。こうしたリスクを管理するには、「発生前・発生時・発生後」の3段階で対策を講じることが重要です。発生前には、広告表現やターゲティングのチェック体制を整え、発生時には迅速な情報共有と公式対応を行い、発生後には再発防止策を定期的にレビューします。

えいおうのマーケティングコンサルティングでは、広告配信・SNS運用・ブランド構築の各フェーズでリスクアセスメントを実施しています。特に中小企業では、限られた人員で対応せざるを得ない場合が多いため、事前に「どの情報を、誰が、どのタイミングで判断するか」を明文化しておくことがポイントです。これにより、万一のトラブル時でも混乱を最小限に抑えることができます。

サプライチェーン・調達リスク管理

商品を製造・販売する企業にとって、サプライチェーンの途絶は最も深刻な経営リスクのひとつです。自然災害や国際紛争、原材料不足などによって調達が滞れば、生産・販売の両面に影響が及びます。特に海外取引が増える中で、物流や為替変動、輸出規制といった外部要因も無視できません。こうしたリスクに対処するためには、サプライヤーの多層化や在庫の分散管理が有効です。さらに、取引先の財務健全性やガバナンス体制を定期的に評価する「第三者リスクマネジメント(TPRM)」も近年注目されています。

合同会社えいおうでは、サプライチェーン全体を可視化し、調達・物流のリスクを戦略的に分散する支援を行っています。調達担当者が抱える現場課題を把握し、経営層が意思決定しやすい形でリスク情報を提供することが、持続的な供給体制の構築につながります。

デジタル・情報セキュリティリスク

デジタル化の進展により、情報セキュリティリスクは全企業共通の課題になりました。サイバー攻撃や不正アクセス、情報漏えい、システム障害など、日常的に発生しうる脅威は年々高度化しています。これらのリスクを最小化するには、技術面と運用面の両方から対策を取ることが不可欠です。ファイアウォールや暗号化などの技術的対策に加え、社員教育やアクセス権限の管理、バックアップ体制の構築も重要です。

また、ITシステムに依存するビジネスモデルほど、障害発生時の影響が大きくなります。そのため、クラウドやデータセンターの冗長化を行い、BCP(事業継続計画)と連携させたリスクマネジメントを実現することが求められます。えいおうでは、デジタル戦略の設計と同時にリスク評価を行い、情報セキュリティを「守りのコスト」ではなく「信頼の投資」として位置づけています。

このように、リスクマネジメントを経営・マーケティング・デジタル戦略に統合することで、企業は変化に強く、持続的な成長を実現できます。

リスクマネジメント導入の課題と成功のポイント

リスクマネジメントを導入しようとしても、実際の現場では「仕組みが形だけで終わってしまう」「継続的に運用できない」といった壁に直面することが少なくありません。ここでは、多くの企業がつまずきやすい課題と、それを乗り越えるための実践的なポイントを整理します。

小規模企業が直面する導入ハードル

特に中小企業の場合、最初の課題となるのがリソース不足です。専任のリスク管理担当を置く余裕がなく、経営者や総務担当が兼任で行うケースが多く見られます。その結果、日常業務に追われ、リスク管理が後回しになりがちです。また、リスクを体系的に整理するノウハウが社内にないため、「どこから手をつければよいのか分からない」という状態に陥りやすい点も課題です。

こうした状況を打開するには、最初から完璧を目指さず“小さく始めて徐々に拡張する”ことが大切です。まずは、リスクを洗い出し、重要度の高い3〜5項目に絞って対策を検討します。最初の成功体験が得られると、社内の理解と協力も進み、体制を拡大しやすくなります。

定着のための仕組みと文化づくり

リスクマネジメントが機能するかどうかは、制度そのものよりも「人」と「文化」に左右されます。どれほど優れたルールを整備しても、社員がリスクを隠したり、報告をためらったりしていては、意味がありません。重要なのは、“リスクを共有できる風土”を作ることです。

たとえば、ヒヤリ・ハットの共有会議を定期的に開いたり、小さな報告を歓迎する文化を作ることで、リスクの早期発見につながります。また、リスク報告を「問題を起こした責任」と捉えず、「組織を守るための貢献」と位置づけることが大切です。経営層自らがオープンに情報を共有し、報告した社員を評価する姿勢を見せることで、現場の意識は自然と変わっていきます。

成熟度モデルで見るリスクマネジメントの進化段階

リスクマネジメントの導入には、段階的な成長プロセスがあります。自社の現状を把握するために、以下のような「成熟度モデル」を活用してみましょう。

- レベル1:形式的導入段階

ルールやマニュアルはあるが、実質的な運用は不十分。担当者任せになっている状態。 - レベル2:プロセス定着段階

各部門でリスク管理が定期的に行われ、報告・レビューの流れが定着している状態。 - レベル3:戦略統合・文化定着段階

経営計画や意思決定にリスク情報が反映され、全社員が自発的にリスクを意識する状態。

自社がどの段階にあるかを可視化することで、今後の改善方向が明確になります。多くの中小企業ではレベル1から2を目指す段階にあり、この壁を越えるためには経営層の関与が欠かせません。トップが本気で取り組む姿勢を見せることで、リスクマネジメントは組織全体の活動へと発展します。

成功企業に共通する3つの特徴

リスクマネジメントが上手く機能している企業には、いくつかの共通点があります。

第一に、経営層のコミットメントです。経営者自らがリスク管理の意義を理解し、組織として優先事項に位置づけている企業は、継続性が高い傾向にあります。

第二に、現場主導の情報収集と改善提案が活発であること。リスクは現場で最も早く気づかれるため、社員が自由に意見を出せる環境が整っているかどうかが鍵となります。

第三に、データと仕組みによる可視化です。KRI(主要リスク指標)やダッシュボードを使って定量的にリスクを把握し、会議で共有する仕組みを持つことで、対応が属人化せずスピード感が増します。

こうした特徴を持つ企業では、リスクマネジメントが単なる防御策ではなく、意思決定の質を高める経営基盤として機能しています。つまり、リスクを見える化することが、経営の透明性とスピードを同時に高めるのです。

リスクマネジメントの導入は、最初の一歩が最も難しく見えますが、やるべきことは決して複雑ではありません。小さく始め、成果を共有し、文化として根付かせていく。この積み重ねが、変化の激しい時代を乗り越える強い企業体質を育てます。

リスクマネジメントを継続するための実践チェックリスト

リスクマネジメントは、一度体制を整えただけで終わるものではありません。継続的に見直し、改善を重ねていくことで、ようやく組織に根づいていきます。そのためには「運用を継続するための仕組み」と「現場で使えるチェックリスト」を活用することが効果的です。ここでは、実践にすぐ活かせるリスクマネジメントの継続ポイントを紹介します。

すぐ始められる初期アクション

リスクマネジメントを継続させる第一歩は、“手を動かしてみる”ことです。次の3つのステップから始めると、スムーズに軌道に乗せることができます。

- リスクの棚卸しを行う

各部署で「今困っていること」「不安を感じること」を書き出し、リスト化します。細かい内容でも構いません。大切なのは、まず“リスクを見える化する”ことです。 - リスクマトリクスを作成する

洗い出したリスクを、発生確率と影響度の2軸で整理します。どのリスクから手をつけるべきかを明確にでき、対策の優先順位がはっきりします。 - 優先リスク3件に対して対応策を決める

すべてを一度に解決しようとせず、最も重要な3件だけを選び、改善策と担当者を設定します。小さな成功体験の積み重ねが、継続の原動力になります。

これらは大企業だけでなく、社員数10名程度の企業でもすぐに実践できる方法です。シンプルであっても、継続して運用すれば確実に成果が見えてきます。

KRI・レビュー運用テンプレートの活用

リスクマネジメントを続けるうえで重要なのが、「リスクの変化を定期的に把握すること」です。ここで役立つのが、KRI(Key Risk Indicator:主要リスク指標)です。たとえば、クレーム件数、在庫回転率、システムエラー発生回数など、リスクの兆候を数値で測れる指標を設定します。これを毎月モニタリングすることで、問題が顕在化する前に異常を察知できます。

また、定期的なレビューも欠かせません。半年ごと、または四半期ごとに、リスクマネジメントの効果を確認します。レビューの際には以下のような項目を確認すると良いでしょう。

- 新たに発生したリスクはあるか

- 既存のリスクの重要度は変化していないか

- 対応策は機能しているか

- 改善すべき点はどこか

レビューの結果は必ず記録に残し、次回の会議や計画に活かすことで「改善のサイクル」を定着させることができます。

不確実な時代を乗り越える力|リスクマネジメントが企業成長を支える未来へ

ビジネス環境が激しく変化する今、リスクマネジメントは単なる防御策ではなく、企業を成長へ導く経営基盤となっています。変化を恐れるのではなく、リスクを見極めて活かす姿勢が、次の成長を切り開く原動力になります。

リスクを分析し、評価し、改善を重ねる過程で、組織には「考える力」と「対応力」が蓄積されます。これは短期的な危機対応だけでなく、長期的なブランド価値の向上にも直結します。

合同会社えいおうは、経営とマーケティングの両視点からリスクマネジメントを支援し、事業の安定と挑戦を両立させるパートナーとして、多くの中小企業をサポートしています。経営戦略の中にリスク管理を組み込み、変化に強い企業体質を築くことこそが、これからの時代に求められる“攻めのリスクマネジメント”です。