人材不足が深刻化する中、中小企業の採用活動はかつてないほど困難な状況に直面しています。有効求人倍率が2.0倍を超える激しい競争の中で、大手企業と比較して知名度や予算に制約がある中小企業が、どのようにして優秀な人材を獲得すればよいのでしょうか。

多くの中小企業が「求人を出しても応募が来ない」「面接まで進んでも内定を辞退される」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった課題に悩まされています。従来の「とりあえず求人広告を出す」というアプローチでは、もはや効果的な人材獲得は困難です。

しかし、戦略的な採用アプローチを構築することで、限られたリソースでも大手企業に負けない人材獲得が可能になります。重要なのは、自社の独自価値を明確にし、ターゲット人材に効果的にアプローチし、魅力的な候補者体験を提供することです。

本記事では、中小企業が実践できる採用戦略の基本フレームワークから、具体的な手法、成功事例まで、20,000文字を超える詳細な解説で人材獲得の全てをお伝えします。事業戦略コンサルティングとマーケティング支援の専門知識を活かした実践的なノウハウにより、あなたの会社の採用課題を根本的に解決する道筋を示します。

人材不足を嘆くのではなく、戦略的なアプローチで人材獲得競争を勝ち抜き、持続的な成長を実現しましょう。

目次

中小企業が直面する採用の現実と戦略の重要性

中小企業の採用環境は、かつてないほど厳しい状況にあります。少子高齢化による労働人口の減少、大手企業との競争激化、転職市場の活性化など、複数の要因が重なり合い、優秀な人材の確保が困難になっています。

厚生労働省の調査によると、従業員数300人未満の中小企業の有効求人倍率は2.0倍を超えており、これは1人の求職者に対して2社以上の企業が競合している状態を示しています。この数字は、中小企業にとって人材獲得がいかに困難であるかを如実に表しています。

しかし、この困難な状況は同時に大きなチャンスでもあります。戦略的な採用アプローチを構築できれば、競合他社に大きく差をつけることが可能です。採用戦略とは、単に求人広告を出すことではありません。企業の将来ビジョンと連動した人材ニーズの特定、ターゲット人材の明確化、効果的な採用チャネルの選択、候補者体験の最適化など、包括的なアプローチが求められます。

成功している中小企業の多くは、限られたリソースの中で創意工夫を凝らし、独自の採用戦略を構築しています。彼らは大手企業とは異なる価値提案を明確にし、求職者にとって魅力的な働く環境を創造することで、優秀な人材の獲得に成功しています。

中小企業の採用における共通課題

中小企業が採用で直面する課題は多岐にわたりますが、特に以下の点が顕著に現れています。

認知度の低さが最も大きな障壁となっています。大手企業と比較して知名度が低いため、求職者の選択肢に入りにくく、優秀な人材にアプローチする機会が限定されます。この問題を解決するためには、企業ブランディングと採用ブランディングを同時に強化する必要があります。

採用予算の制約も深刻な問題です。大手求人サイトへの掲載料や人材紹介会社への成功報酬など、採用にかかるコストは年々上昇しています。限られた予算の中で最大限の効果を得るためには、コストパフォーマンスの高い採用手法の選択と組み合わせが重要になります。

採用ノウハウの不足により、効果的な採用活動が展開できないケースも多く見られます。面接技法、適性評価、候補者とのコミュニケーション方法など、専門的な知識とスキルが必要な領域において、中小企業は往々にして不利な立場に置かれます。

労働条件の競争力不足も見逃せない要因です。給与水準、福利厚生、休暇制度など、数値化しやすい条件面で大手企業に劣るケースが多く、これが人材獲得の大きな障壁となっています。

戦略的採用アプローチの必要性

これらの課題を克服するためには、従来の「とりあえず求人を出す」という受動的な姿勢から、「戦略的に人材を獲得する」能動的なアプローチへの転換が不可欠です。

戦略的採用アプローチとは、企業の経営戦略と密接に連携した人材獲得計画を立案し、実行することを指します。これには、将来の事業展開を見据えた人材ニーズの予測、ターゲット人材の詳細なペルソナ設定、多様な採用チャネルの活用、候補者体験の最適化などが含まれます。

特に重要なのは、自社の「独自価値」を明確にすることです。大手企業にはない中小企業ならではの魅力を言語化し、それを効果的に伝える仕組みを構築することで、限られた採用予算でも高い効果を得ることが可能になります。

効果的な採用戦略の基本フレームワーク

成功する採用戦略を構築するためには、体系的なフレームワークに基づいたアプローチが必要です。ここでは、中小企業が実践できる採用戦略の基本的な枠組みを詳しく解説します。

採用戦略の全体設計

採用戦略の全体設計は、企業の経営戦略から始まります。事業計画、組織体制、将来のビジョンなどを総合的に考慮し、どのような人材がいつ必要になるかを明確にします。

経営戦略との連携において、まず重要なのは事業計画の詳細な分析です。新規事業の立ち上げ、既存事業の拡大、デジタル化への対応など、具体的な事業展開に必要な人材スキルと人数を算出します。この際、短期的な人材ニーズだけでなく、中長期的な組織成長を見据えた人材要件の設定が重要になります。

組織の現状分析では、既存社員のスキルマップ作成、年齢構成の把握、退職予測などを行い、組織の強みと弱みを客観的に評価します。この分析により、外部から獲得すべき人材の優先順位が明確になります。

採用方針の策定では、企業文化、働き方、キャリア支援体制などを含めた包括的な人材戦略を構築します。この方針は、採用活動の全ての局面で一貫したメッセージとして活用されます。

ターゲット人材の明確化

効果的な採用戦略の核心は、ターゲット人材の明確化にあります。漠然とした「優秀な人材」ではなく、具体的で詳細な人材像を設定することで、採用活動の精度を大幅に向上させることができます。

ペルソナ設定において、年齢、性別、学歴、職歴といった基本的な属性に加えて、価値観、キャリア志向、ライフスタイル、仕事に対する考え方などの内面的な特徴まで詳細に設定します。このペルソナは、求人原稿の作成、面接質問の設計、候補者とのコミュニケーション戦略の基礎となります。

スキル要件の整理では、必須スキルと歓迎スキルを明確に区分し、それぞれについて具体的な習得レベルを設定します。技術的なハードスキルだけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワークなどのソフトスキルについても詳細に定義します。

カルチャーフィットの観点から、企業文化に適合する人材の特徴を明確にします。企業の価値観、行動規範、コミュニケーションスタイルなどに共感し、組織に溶け込める人材の特徴を具体化します。

採用チャネルの最適化

中小企業が限られた予算で最大の効果を得るためには、採用チャネルの戦略的な選択と組み合わせが重要です。各チャネルの特徴を理解し、ターゲット人材に最も効果的にアプローチできる方法を選択します。

デジタル採用チャネルの活用において、求人サイト、SNS、自社ホームページなど、それぞれの特徴を活かした戦略的な運用が求められます。求人サイトでは、ターゲット人材が多く利用するプラットフォームを特定し、効果的な求人原稿を作成します。SNSでは、企業の日常的な活動や社員の働く様子を発信し、企業文化の魅力を伝えます。

リファラル採用は、中小企業にとって特に有効な手法です。既存社員のネットワークを活用することで、質の高い候補者を低コストで獲得できます。リファラル制度の設計では、紹介者へのインセンティブ設定、紹介プロセスの明確化、成果測定の仕組み構築が重要になります。

ダイレクトリクルーティングでは、LinkedInなどのプロフェッショナルネットワークを活用し、能動的に候補者にアプローチします。この手法では、ターゲット人材の詳細な分析と、個別化されたアプローチメッセージの作成が成功の鍵となります。

人材要件定義と採用計画の立案方法

採用戦略の成功は、明確で実現可能な人材要件定義から始まります。漠然とした人材ニーズではなく、具体的で測定可能な要件を設定することで、採用活動の精度と効率を大幅に向上させることができます。

職務分析と役割定義

職務分析の体系的実施において、まず採用対象となるポジションの業務内容を詳細に分析します。日常的なタスク、プロジェクト業務、対外的な業務、チーム内での役割など、業務の全体像を包括的に把握します。この分析により、必要なスキルセットと経験レベルが明確になります。

責任範囲の明確化では、意思決定権限、業績責任、チーム管理責任など、ポジションに付随する責任の範囲を具体的に定義します。これにより、候補者は自身のキャリア志向と照らし合わせて、ポジションの魅力度を適切に評価できるようになります。

成長機会とキャリアパスの設計では、入社後の成長プロセスと将来のキャリア展開を具体的に示します。中小企業の場合、大手企業と比較して多様な業務経験を積める機会が多いため、この点を明確に伝えることで競争優位性を創出できます。

業務環境と働き方について、リモートワークの可否、フレックス制度、チーム構成、使用ツールなど、実際の働く環境を詳細に説明します。特に近年は働き方の多様性が重視されているため、柔軟な働き方を提供できる場合は、それを強みとして積極的にアピールします。

スキル要件の策定

コアスキルの定義において、そのポジションで成果を出すために絶対に必要なスキルを特定します。技術スキル、業界知識、資格要件など、定量的に測定可能な要素を中心に設定します。この際、現実的に獲得可能なレベルを考慮し、過度に高い要求水準を設定しないよう注意が必要です。

ソフトスキルの評価基準では、コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワーク、リーダーシップなど、定性的な要素について具体的な評価基準を設定します。これらのスキルは面接や実技試験を通じて評価するため、明確な評価軸と判定基準を事前に準備します。

学習能力と適応性の評価では、変化の激しいビジネス環境において重要な要素となる、新しいスキルの習得能力や環境変化への適応力を評価します。中小企業では一人の社員が多様な業務を担当するケースが多いため、この能力は特に重要になります。

専門性と汎用性のバランスを考慮し、特定領域の深い専門知識と幅広い業務対応能力のどちらを重視するかを明確にします。事業フェーズや組織の成熟度に応じて、このバランスは変化するため、現在の組織状況に最適な人材像を設定します。

採用計画の詳細設計

採用スケジュールの策定では、人材ニーズの発生時期、採用活動の期間、入社時期などを総合的に考慮し、実現可能な計画を立案します。特に中小企業では、既存社員の業務負荷や繁忙期を考慮して、採用活動のタイミングを調整することが重要です。

採用プロセスの設計において、書類選考、面接、実技試験、リファレンスチェックなど、各段階の評価基準と実施方法を詳細に定義します。プロセスの各段階で何をどのように評価するかを明確にすることで、候補者の適性を正確に判断できるようになります。

予算配分とROI設定では、採用活動にかかる全体的なコストを算出し、各採用チャネルへの予算配分を最適化します。求人広告費、人材紹介手数料、面接官の人件費、新入社員研修費など、すべてのコストを含めた総合的な予算管理を行います。

成果指標の設定において、採用成功率、採用コスト、採用期間、入社後の定着率など、採用活動の効果を測定する指標を設定します。これらの指標を定期的にモニタリングすることで、採用戦略の継続的な改善が可能になります。

中小企業における採用手法の多様化

従来の求人広告に依存した採用手法だけでは、激化する人材獲得競争を勝ち抜くことは困難です。中小企業が成功するためには、多様な採用手法を戦略的に組み合わせ、ターゲット人材に効果的にアプローチする必要があります。

デジタル採用の活用戦略

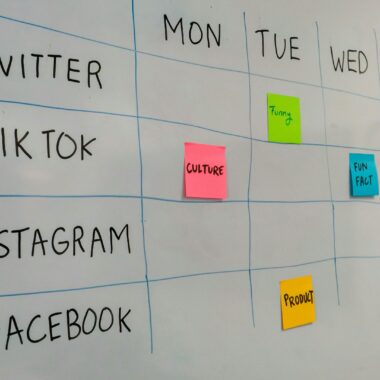

ソーシャルメディア採用において、LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagramなど、各プラットフォームの特性を活かした採用戦略を展開します。LinkedInではプロフェッショナルな企業情報と職務内容を発信し、Instagramでは企業文化や職場の雰囲気を視覚的に伝えます。Twitterでは業界のトレンドについての見解を発信し、専門性をアピールします。

コンテンツマーケティング採用では、企業ブログ、オウンドメディア、ポッドキャスト、ウェビナーなどを通じて、業界に関する有益な情報を発信します。これにより、企業の専門性と魅力を潜在的な候補者に継続的に伝えることができます。質の高いコンテンツを定期的に発信することで、業界内での認知度向上と人材からの関心獲得を同時に実現します。

ダイレクトリクルーティングの効果的な実施では、ターゲット人材の詳細な分析に基づいた個別化されたアプローチを行います。候補者の経歴、スキル、キャリア志向を詳細に調査し、その人の関心事や価値観に響くメッセージを作成します。単なる求人案内ではなく、その人のキャリア成長にどのように貢献できるかを具体的に提示します。

採用マーケティングオートメーションでは、候補者の行動履歴や関心度に応じて、適切なタイミングで適切な情報を自動的に提供するシステムを構築します。ウェブサイトの閲覧履歴、メール開封率、SNSでのエンゲージメントなどのデータを活用し、候補者一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実現します。

リファラル採用の効果的運用

リファラル制度の設計において、紹介者へのインセンティブ設定、紹介プロセスの明確化、評価基準の透明化を行います。金銭的なインセンティブだけでなく、表彰制度、キャリア開発機会の提供、特別休暇など、多様な報酬体系を検討します。また、紹介された候補者の採用可否に関わらず、紹介行為自体を評価する仕組みも重要です。

社員エンゲージメントの向上では、既存社員が自社を積極的に紹介したくなる環境を整備します。働きがいのある職場環境の整備、キャリア成長機会の提供、適切な評価と報酬、良好な人間関係の構築など、社員満足度の向上が効果的なリファラル採用の基盤となります。

ネットワーク拡大戦略において、社員のネットワークを戦略的に拡大する取り組みを行います。業界イベントへの参加支援、勉強会の開催、アルムナイネットワークの構築など、社員が多様な人材とのつながりを持てる機会を提供します。

紹介プロセスの最適化では、紹介から採用決定までのプロセスを効率化し、紹介者と被紹介者の両方にとって良好な体験を提供します。紹介の進捗状況の透明化、フィードバックの迅速な提供、紹介者への定期的な報告など、丁寧なコミュニケーションを心がけます。

インターンシップと新卒採用

長期インターンシップ制度の構築では、学生に実務経験を積む機会を提供し、卒業後の採用につなげる戦略を展開します。単純な作業ではなく、実際のプロジェクトに参加させることで、学生の成長を促すとともに、企業への理解と愛着を深めます。

産学連携プログラムにおいて、大学や専門学校との連携を通じて、早期から優秀な学生との接点を創出します。講師派遣、共同研究、課題解決型プロジェクトなど、多様な形態での連携により、企業の専門性をアピールし、学生の関心を獲得します。

採用ブランディングでは、学生向けの企業情報発信を戦略的に行います。企業説明会、キャリアセミナー、オンラインイベントなどを通じて、企業の魅力と成長機会を効果的に伝えます。特に中小企業の場合、大手企業にはない成長環境とキャリア開発機会を明確に訴求します。

内定者フォローの充実により、内定から入社までの期間における内定者の不安を解消し、入社意欲を維持・向上させます。定期的な面談、先輩社員との交流機会、業界動向の共有、入社前研修など、段階的なフォローアップを実施します。

専門人材の獲得戦略

業界特化型採用では、特定の業界や職種に特化した採用戦略を展開します。業界専門の求人サイト、専門誌への広告掲載、業界団体との連携など、ターゲット人材が集まる場所での積極的な情報発信を行います。

ヘッドハンティングの活用において、重要なポジションについては専門の人材紹介会社やヘッドハンターを活用し、転職市場に出ていない潜在的な候補者にアプローチします。この際、企業の魅力と成長性を明確に伝え、候補者のキャリア目標との整合性を示すことが重要です。

専門コミュニティへの参加では、技術者コミュニティ、業界団体、研究会などに積極的に参加し、専門人材とのネットワークを構築します。これらのコミュニティでの情報発信や貢献活動を通じて、企業の専門性と魅力を継続的にアピールします。

フリーランス・副業人材の活用により、正社員採用が困難な専門分野においても、必要なスキルを持つ人材を確保します。プロジェクトベースでの協業から始めて、相互の理解が深まった段階で正社員登用を検討するアプローチも効果的です。

採用ブランディングと企業魅力の発信

中小企業が大手企業との人材獲得競争を勝ち抜くためには、独自の魅力を明確に定義し、効果的に発信する採用ブランディング戦略が不可欠です。企業の認知度や規模で劣る分、より深く共感を呼ぶメッセージと体験を提供する必要があります。

企業価値提案の明確化

ユニークバリュープロポジションの構築において、自社が提供できる独自の価値を明確に定義します。大手企業では得られない経験、成長機会、裁量権、多様な業務への関与など、中小企業ならではの魅力を具体的に言語化します。この際、単なる理想論ではなく、実際の社員の体験談や具体的な事例に基づいた説得力のあるメッセージを作成します。

ミッション・ビジョン・バリューの浸透では、企業の存在意義と将来像を明確にし、それに共感する人材の獲得を目指します。社会的な意義や貢献度を重視する求職者が増えている中、企業が目指す社会への価値提供を明確に示すことで、価値観の合う優秀な人材を引きつけることができます。

成長ストーリーの構築において、企業の創業から現在に至るまでの成長過程と、今後の展望を魅力的な物語として構成します。困難を乗り越えてきた歴史、革新的な取り組み、社会への貢献などを通じて、企業の可能性と将来性をアピールします。

差別化ポイントの特定では、競合他社と比較して明確に優位性を示せる要素を特定し、それを採用メッセージの核心に据えます。技術力、サービス品質、企業文化、働き方、成長機会など、多様な観点から自社の強みを分析し、最も効果的にアピールできるポイントを選択します。

候補者体験の設計

タッチポイントの最適化において、候補者が企業と接触するすべての機会を戦略的に設計します。採用サイトの閲覧、求人応募、面接、内定通知、入社手続きまで、一連のプロセス全体を通じて一貫性のある魅力的な体験を提供します。

コミュニケーション戦略では、候補者との各段階でのやり取りを丁寧に設計します。応募受付の自動返信メール、面接日程調整の迅速な対応、面接後のフィードバック提供など、候補者を尊重し、期待に応える高品質なコミュニケーションを実現します。

透明性の確保により、企業の良い面だけでなく、課題や改善点についても正直に伝えます。これにより、入社後のギャップを最小化し、長期的な定着率の向上を図ります。また、正直な情報開示は企業への信頼感を高め、候補者の企業への関心を深める効果もあります。

個別化された対応では、候補者一人ひとりの背景や関心事に応じて、カスタマイズされた情報提供と対応を行います。画一的な対応ではなく、その人のキャリア志向や価値観に合わせたパーソナライズされた体験を提供することで、候補者の企業への愛着を高めます。

コンテンツマーケティング戦略

オウンドメディアの活用において、企業ブログ、採用サイト、動画コンテンツなどを通じて、企業文化や働く環境を継続的に発信します。社員インタビュー、プロジェクト紹介、オフィスツアー、イベントレポートなど、多様なコンテンツを通じて企業の魅力を多角的に伝えます。

ストーリーテリングの手法を活用し、単なる情報提供ではなく、感情に訴える魅力的な物語を構築します。社員の成長ストーリー、プロジェクトの成功事例、困難を乗り越えた体験談など、読み手が共感し、印象に残るコンテンツを作成します。

社員アンバサダープログラムでは、既存社員を企業の魅力を伝える重要な発信者として位置づけます。社員による自然な情報発信を促進し、リアルで信頼性の高い企業情報を外部に伝える仕組みを構築します。

SEO対策とコンテンツ最適化により、求職者が検索する可能性の高いキーワードで上位表示されるよう、戦略的なコンテンツ作成を行います。業界関連用語、職種名、地域名などを適切に組み込み、ターゲット人材に効率的にリーチします。

デジタルプラットフォームの活用

採用サイトの最適化では、企業の魅力を包括的に伝える専用サイトを構築します。レスポンシブデザインによるモバイル対応、直感的なナビゲーション、魅力的なビジュアル、詳細な職種情報、簡単な応募フォームなど、ユーザビリティを重視した設計を行います。

ソーシャルメディア戦略において、各プラットフォームの特性を活かした情報発信を展開します。LinkedInでは専門性の高い企業情報、Facebookでは企業文化や社員の日常、Instagramでは視覚的に魅力的な職場環境を発信し、多様な角度から企業の魅力を伝えます。

動画コンテンツの制作では、文字や写真だけでは伝えきれない企業の雰囲気や働く環境を効果的に表現します。社員インタビュー動画、職場紹介動画、仕事風景の動画など、視覚的で印象的なコンテンツを通じて、候補者の関心を引きつけます。

インタラクティブコンテンツの活用により、候補者とのエンゲージメントを高めます。バーチャルオフィスツアー、適性診断ツール、キャリア相談チャットボットなど、参加型のコンテンツを通じて、候補者により深い体験を提供します。

面接・選考プロセスの改善

効果的な面接・選考プロセスは、適切な人材を見極めるだけでなく、候補者に対する企業の魅力をアピールする重要な機会でもあります。中小企業においては、限られたリソースで高品質な選考を実現するための工夫が必要です。

構造化面接の導入

面接設計の体系化において、各ポジションに応じた標準的な面接プロセスを構築します。面接の目的、評価項目、質問内容、評価基準を明確に定義し、面接官による評価のばらつきを最小化します。これにより、公平で一貫性のある選考が可能になります。

行動面接技法の活用により、候補者の過去の行動や経験から将来のパフォーマンスを予測します。STAR(状況、タスク、行動、結果)メソッドを用いて、具体的な事例に基づいた質問を行い、候補者の実際の能力と適性を正確に評価します。

コンピテンシー評価では、職務で成功するために必要な行動特性を明確に定義し、それに基づいた評価を行います。リーダーシップ、問題解決能力、チームワーク、顧客志向など、重要なコンピテンシーごとに具体的な評価軸を設定します。

多面的評価システムの構築により、複数の観点から候補者を評価します。直属の上司となる予定の管理職、将来の同僚、人事担当者など、異なる立場の面接官による評価を組み合わせることで、より総合的で正確な判断を行います。

実技・適性評価の実施

職務関連テストの設計において、実際の業務に近い課題を通じて候補者のスキルレベルを評価します。プログラミングテスト、プレゼンテーション課題、ケーススタディ分析など、職種に応じた実践的な評価方法を導入します。

グループディスカッションでは、複数の候補者による議論を通じて、コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップなどを評価します。実際のビジネス課題をテーマとすることで、候補者の思考プロセスと対人スキルを同時に評価できます。

ワークサンプルテストにより、候補者に実際の業務の一部を体験してもらい、その取り組み方と成果を評価します。これにより、スキルレベルだけでなく、仕事に対する姿勢や企業文化への適合性も確認できます。

心理適性検査の活用では、性格特性、価値観、モチベーション要因などを客観的に測定し、職務や企業文化との適合性を評価します。面接だけでは把握困難な内面的な特徴を補完的に評価する手段として活用します。

面接官のスキル向上

面接官研修の実施において、効果的な面接技法、質問技術、評価方法について体系的な教育を行います。無意識のバイアスの認識、法的な注意事項、適切な質問の仕方など、面接官として必要な知識とスキルを習得させます。

評価基準の統一により、面接官間での評価のばらつきを最小化します。評価項目ごとの具体的な判定基準を設定し、面接官全員が同じ基準で候補者を評価できるよう体制を整備します。

継続的な改善システムでは、面接結果と入社後のパフォーマンスの相関関係を分析し、面接プロセスの精度向上を図ります。採用された人材の成果を追跡し、面接評価の妥当性を検証します。

フィードバック文化の醸成により、面接官同士が相互に学び合える環境を構築します。面接後の振り返りセッション、ベストプラクティスの共有、改善点の議論などを通じて、組織全体の面接スキルを向上させます。

候補者体験の向上

面接プロセスの透明化において、選考の流れ、評価基準、スケジュールなどを候補者に明確に伝えます。不安や疑問を解消し、候補者が安心して選考に臨める環境を整備します。

迅速なコミュニケーションでは、面接後の結果連絡や次のステップの案内を速やかに行います。候補者を待たせることなく、スムーズな選考進行を心がけます。

丁寧なフィードバックの提供により、不採用となった候補者に対しても建設的な評価を伝えます。これにより、企業への好感度を維持し、将来の機会につなげたり、他の優秀な人材の紹介を期待したりできます。

面接環境の整備では、候補者がリラックスして臨める快適な面接環境を用意します。清潔で落ち着いた空間、適切な温度設定、必要な機材の準備など、細部への配慮を怠りません。

内定・入社後のフォローアップ戦略

優秀な人材の獲得は内定を出すことがゴールではありません。内定から入社、そして定着までの一連のプロセスを戦略的に管理することで、投資した採用コストを確実に回収し、長期的な組織力向上を実現できます。

内定者フォローの充実

内定通知と初期コミュニケーションにおいて、内定の喜びを共有し、企業への期待感を高めるコミュニケーションを行います。単なる通知書の送付ではなく、経営陣からの歓迎メッセージや今後の流れについての詳細な説明を含めた、温かみのある対応を心がけます。

定期的な接触プログラムでは、内定から入社までの期間を通じて、継続的に内定者との関係を維持します。月1回程度の面談、業界動向の共有、企業の最新情報の提供など、内定者の関心を維持し、入社への意欲を高める取り組みを実施します。

先輩社員との交流機会の提供により、内定者が実際の職場環境や企業文化を理解できるよう支援します。ランチミーティング、オフィス見学、プロジェクト見学など、リラックスした雰囲気で先輩社員と交流できる機会を設けます。

不安解消とサポートでは、内定者が抱える疑問や不安に迅速に対応します。キャリア相談、転職手続きのサポート、生活環境の変化への助言など、内定者の状況に応じたきめ細かいサポートを提供します。

入社前準備の最適化

オンボーディングプランの設計において、入社初日から数ヶ月間の詳細な計画を策定します。業務研修、社内制度の説明、必要な手続き、目標設定など、新入社員がスムーズに組織に適応できるよう体系的なプログラムを用意します。

事前学習機会の提供では、業界知識、企業の歴史、使用ツール、基本的なスキルなど、入社前に習得しておくと良い内容について学習機会を提供します。オンライン研修、推薦図書、業界レポートなど、多様な学習リソースを活用します。

必要な準備物と手続きの明確化により、入社に向けた準備をスムーズに進められるよう支援します。必要書類のリスト、制服や備品の準備、ITアカウントの設定など、詳細なチェックリストを提供します。

期待値の明確化では、入社後の役割、責任、目標、評価基準などを具体的に伝えます。これにより、新入社員が明確な目標意識を持って業務に取り組めるよう支援します。

早期定着支援

メンター制度の運用により、新入社員一人ひとりに経験豊富な先輩社員をメンターとして配置します。業務指導だけでなく、企業文化の理解、人間関係の構築、キャリア相談など、包括的なサポートを提供します。

段階的な業務配分では、新入社員のスキルレベルと適応状況に応じて、徐々に責任の重い業務を任せていきます。初期の成功体験を積み重ねることで、自信とモチベーションの向上を図ります。

定期的なチェックインを通じて、新入社員の状況を継続的にモニタリングします。週次や月次の面談、アンケート調査、360度フィードバックなど、多様な手法で新入社員の状態を把握し、必要に応じてサポートを調整します。

フィードバック文化の浸透により、新入社員が成長できる環境を整備します。建設的なフィードバックの提供、改善点の具体的な指導、成果の適切な評価など、継続的な成長を促進する仕組みを構築します。

長期的なキャリア開発

個別キャリアプランの策定において、新入社員一人ひとりの将来目標とキャリア志向を把握し、それに基づいた成長計画を共同で作成します。短期目標と長期目標を明確にし、それを達成するための具体的なステップを定義します。

スキル開発機会の提供では、業務に必要な技術スキルと管理スキルの両方について、体系的な学習機会を提供します。内部研修、外部セミナー、資格取得支援、プロジェクト参加など、多様な成長機会を用意します。

ローテーション制度の活用により、新入社員が多様な業務経験を積めるよう支援します。異なる部署での経験を通じて、幅広いスキルと知識を身につけ、将来のキャリア選択肢を拡大します。

昇進・昇格の明確化では、成長に応じた適切な処遇を提供します。評価基準、昇進要件、報酬体系などを明確にし、努力に応じた成果が得られる環境を整備します。

採用コストの最適化と効果測定

限られた予算で最大の採用効果を得るためには、採用活動に関わるすべてのコストを適切に管理し、その効果を定量的に測定する仕組みが必要です。データに基づいた意思決定により、採用戦略の継続的な改善を実現できます。

採用コストの詳細分析

直接コストの把握において、求人広告費、人材紹介手数料、採用イベント参加費、面接交通費など、採用活動に直接関連する費用を詳細に記録します。各採用チャネル別のコストを正確に把握することで、投資対効果の分析が可能になります。

間接コストの算出では、面接官の人件費、採用担当者の給与、新入社員研修費、オンボーディングにかかる時間コストなど、間接的に発生する費用も含めた総合的なコスト分析を行います。

機会コストの考慮により、採用活動に投じる時間とリソースが他の業務に与える影響も評価します。採用活動の長期化により失われる生産性や、空席期間による業績への影響なども考慮した包括的なコスト分析を実施します。

コスト構造の最適化では、固定費と変動費の割合を適切にバランスさせ、採用需要の変動に柔軟に対応できる費用構造を構築します。これにより、景気変動や事業環境の変化に応じた効率的な採用活動が可能になります。

ROI測定と効果分析

採用ROIの算出方法において、採用投資に対する収益率を具体的に計算します。新入社員が生み出す売上や利益と採用にかかったコストを比較し、投資効果を定量的に評価します。業種や職種に応じた適切な指標を設定し、継続的にモニタリングします。

チャネル別効果測定では、各採用手法の効果を詳細に分析します。応募数、面接通過率、内定受諾率、入社後の定着率など、複数の指標を用いて各チャネルの有効性を評価し、予算配分の最適化を図ります。

質的評価の導入により、単なる数値だけでなく、採用された人材の質についても評価します。入社後のパフォーマンス、昇進速度、同僚からの評価、顧客満足度への貢献など、多面的な指標で採用の成功度を測定します。

長期的なインパクト分析では、採用された人材が組織に与える長期的な影響を評価します。イノベーションの創出、組織文化の向上、他の社員への良い影響、事業成長への貢献など、定量化が困難な価値についても評価体系を構築します。

予算配分の戦略的管理

動的予算配分の実施により、採用活動の進捗と効果に応じて予算を柔軟に調整します。効果の高いチャネルへの追加投資や、効果の低い手法からの予算移転など、リアルタイムでの最適化を行います。

シーズナリティの考慮では、業界の採用繁忙期や求職者の動向に応じて予算配分を調整します。新卒採用シーズン、転職活動の活発な時期、競合他社の採用動向などを考慮した戦略的な予算計画を策定します。

リスク分散戦略により、特定の採用手法への過度な依存を避け、複数のチャネルに分散投資を行います。市場環境の変化や新しい採用手法の登場に対応できる柔軟な予算構造を維持します。

成果連動型予算設定では、採用の成果に応じて予算を調整する仕組みを導入します。目標達成時の追加予算確保や、未達成時の予算削減など、実績に基づいた予算管理を行います。

継続的改善システム

KPI設定と監視において、採用活動の各段階での重要指標を設定し、定期的にモニタリングします。応募数、面接率、内定率、入社率、定着率など、一連のプロセスでの指標を体系的に管理します。

データ分析とインサイト抽出では、蓄積された採用データを分析し、成功要因と改善点を特定します。統計的手法や機械学習技術を活用して、より深いインサイトを得ることで、採用戦略の精度向上を図ります。

ベンチマーキングにより、業界他社や同規模企業との比較を行い、自社の採用活動の相対的な位置を把握します。業界標準との比較により、改善の余地と目標設定の妥当性を評価します。

改善サイクルの確立では、Plan-Do-Check-Actサイクルに基づいた継続的な改善プロセスを構築します。定期的な振り返りと改善計画の策定により、採用戦略の継続的な進化を実現します。

法的コンプライアンスと採用倫理

採用活動においては、関連する法令を遵守し、公平で透明性の高いプロセスを維持することが企業の社会的責任として求められます。適切なコンプライアンス体制の構築は、法的リスクの回避だけでなく、企業の信頼性向上にも寄与します。

労働関連法令の遵守

労働基準法の適用において、労働条件の明示、労働時間の管理、休暇制度の整備など、基本的な労働者の権利を保護する体制を構築します。求人票や労働契約書には正確で詳細な労働条件を記載し、後々のトラブルを防止します。

男女共同参画社会基本法への対応では、性別による差別のない公平な採用を実現します。募集要項での性別指定の禁止、面接での不適切な質問の排除、評価基準の男女平等な適用など、ジェンダー平等を実現する採用プロセスを構築します。

雇用対策法の遵守により、年齢制限の適切な設定と例外事由の明確化を行います。職務の性質上必要な場合を除き、年齢による制限を設けず、多様な世代の人材が応募できる環境を整備します。

障害者雇用促進法への対応では、障害者の雇用機会の確保と合理的配慮の提供を行います。法定雇用率の達成、職場環境の整備、適切な業務配分など、障害者が活躍できる環境を構築します。

個人情報保護とプライバシー

個人情報保護法の遵守において、候補者の個人情報を適切に管理し、目的外使用を防止します。収集する情報の範囲と利用目的の明確化、適切な保管方法の確立、不要になった情報の適切な廃棄など、包括的な個人情報管理体制を構築します。

プライバシーポリシーの策定では、候補者に対して個人情報の取り扱いについて明確に説明します。収集する情報の種類、利用目的、第三者への提供の有無、保管期間などを詳細に記載し、透明性を確保します。

セキュリティ対策の強化により、個人情報の漏洩や不正アクセスを防止します。アクセス権限の適切な設定、暗号化技術の活用、定期的なセキュリティ監査など、技術的・物理的な安全管理措置を講じます。

従業員教育の実施では、採用に関わる全ての従業員に対して個人情報保護の重要性と具体的な取り扱い方法について教育を行います。定期的な研修とアップデートにより、常に最新の知識と意識を維持します。

公正な採用プロセス

差別禁止の徹底において、人種、信条、性別、社会的身分、門地、障害の有無などによる不当な差別を排除します。採用基準の客観化、面接質問の標準化、評価プロセスの透明化により、公平な選考を実現します。

適切な質問項目の設定では、職務に関連しない個人的な事項について質問を控えます。家族構成、結婚予定、出産計画、思想信条、支持政党など、職務遂行能力と関係のない事項については質問しないよう面接官に徹底します。

評価基準の明確化により、主観的な判断を最小化し、客観的で公平な評価を実現します。職務に必要なスキル、経験、能力を明確に定義し、それに基づいた一貫性のある評価を行います。

記録の適切な管理では、採用プロセスの各段階での判断根拠を文書化し、必要に応じて説明できる体制を整備します。これにより、採用の公正性を証明し、法的な問題の発生を防止します。

リスク管理とコンプライアンス体制

コンプライアンス体制の構築において、採用活動に関する法令遵守を確保する組織体制を整備します。責任者の明確化、チェック機能の充実、定期的な監査など、組織的な取り組みによりコンプライアンスを確保します。

リスクアセスメントの実施では、採用活動に潜在するリスクを体系的に特定し、対策を講じます。法的リスク、レピュテーションリスク、情報漏洩リスクなど、多様なリスクに対応した包括的な管理体制を構築します。

外部専門家の活用により、法的な問題や複雑な案件について適切な助言を得ます。労働法に詳しい弁護士、社会保険労務士、人事コンサルタントなどの専門家とのネットワークを構築し、必要に応じて相談できる体制を整備します。

継続的な改善プロセスでは、法令の改正や社会情勢の変化に応じて、採用プロセスを継続的に見直します。定期的なレビューと更新により、常に最新の法的要件に適合した採用活動を維持します。

中小企業向け採用戦略のコンサルティングサービス

合同会社えいおうでは、中小企業の採用課題を根本的に解決する包括的なコンサルティングサービスを提供しています。限られたリソースの中で最大の採用効果を実現するため、戦略立案から実行支援まで一貫したサポートを行います。

事業戦略と連動した採用戦略の構築

経営戦略分析と人材戦略の策定において、クライアント企業の事業計画、組織目標、成長戦略を詳細に分析し、それに基づいた最適な人材戦略を構築します。単なる欠員補充ではなく、将来の事業成長を支える戦略的な人材獲得計画を立案します。

組織診断と人材ニーズの特定では、現在の組織体制、スキルマップ、人材フローを分析し、真に必要な人材要件を明確にします。既存社員のポテンシャル評価と合わせて、外部から獲得すべき人材の優先順位を設定します。

採用ROI最大化戦略により、限られた採用予算で最大の効果を得るための戦略を設計します。コストパフォーマンスの高い採用手法の選択、予算配分の最適化、効果測定システムの構築により、投資対効果を最大化します。

競合分析と差別化戦略では、同業他社の採用動向と人材獲得戦略を分析し、自社の競争優位性を明確にします。市場での位置づけを踏まえた独自の価値提案を構築し、ターゲット人材への効果的なアプローチ方法を設計します。

マーケティング手法を活用した採用ブランディング

採用マーケティング戦略の構築において、マーケティングの専門知識を採用活動に応用し、ターゲット人材への効果的なリーチを実現します。ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成、タッチポイント最適化など、マーケティングの手法を採用に特化して活用します。

コンテンツマーケティング支援では、企業の魅力を効果的に伝えるコンテンツの企画・制作を支援します。社員インタビュー、企業紹介動画、ブログ記事、SNSコンテンツなど、多様なメディアを活用した情報発信戦略を展開します。

デジタルマーケティングの活用により、オンラインでの採用活動を最適化します。SEO対策、リスティング広告、SNS広告、メールマーケティングなど、デジタルチャネルを効果的に活用した人材獲得戦略を実施します。

ブランディング戦略の統合では、企業ブランディングと採用ブランディングを統合し、一貫性のあるメッセージを市場に発信します。企業の価値観、ミッション、ビジョンを採用活動に効果的に反映させ、共感を呼ぶ採用ブランドを構築します。

実践的な採用プロセス改善支援

選考プロセスの設計と最適化において、効率的で公正な選考システムを構築します。書類選考基準の策定、面接プロセスの標準化、評価シートの作成、面接官研修の実施など、選考の質と効率を同時に向上させます。

面接技法の向上支援では、面接官のスキル向上を通じて選考精度を高めます。構造化面接の導入、行動面接技法の習得、評価基準の統一、バイアス排除の方法など、実践的な面接スキルを教育します。

候補者体験の改善により、選考プロセス全体を通じて候補者に良好な印象を与える仕組みを構築します。応募から入社までの各タッチポイントでの体験を最適化し、企業の魅力を効果的に伝えます。

採用管理システムの導入支援では、採用プロセスの効率化とデータ管理の最適化を支援します。応募者管理、選考進捗管理、データ分析機能などを備えたシステムの選定と導入をサポートします。

継続的な改善とサポート体制

定期的なモニタリングと分析により、採用活動の効果を継続的に評価し、改善点を特定します。KPI設定、データ分析、効果測定、競合動向調査など、多角的な分析によりPDCAサイクルを回します。

戦略調整とアップデートでは、市場環境の変化や事業状況の変化に応じて、採用戦略を柔軟に調整します。四半期ごとのレビューと戦略見直しにより、常に最適な採用活動を維持します。

人事担当者のスキル向上支援において、社内の採用担当者の能力向上を継続的に支援します。研修プログラムの提供、個別指導、業界情報の共有など、内製化に向けた体制構築をサポートします。

ネットワーキング支援では、業界内での人脈構築や情報収集の機会を提供します。採用担当者向けのセミナー開催、業界イベントの紹介、ベストプラクティスの共有など、継続的な学習機会を創出します。

採用戦略の成功事例とベストプラクティス

実際に成功を収めている中小企業の採用戦略事例を通じて、効果的なアプローチの具体的な実装方法と成果について詳しく解説します。これらの事例は、同様の課題を抱える企業にとって貴重な参考資料となります。

IT企業の専門人材獲得事例

背景と課題:従業員数50名のIT企業が、急速な事業拡大に伴いエンジニアの採用を強化する必要に迫られました。大手IT企業との競争が激しく、給与面での競争力に限界がある中で、優秀なエンジニアの確保が急務でした。

実施した戦略では、技術力の高さと成長環境の魅力を前面に押し出した採用ブランディングを展開しました。GitHub上でのオープンソースプロジェクトの公開、技術ブログでの高度な技術情報の発信、勉強会やハッカソンの定期開催により、技術者コミュニティでの認知度を向上させました。

具体的な取り組みとして、社員による技術記事の執筆を奨励し、月1回のペースで高品質なコンテンツを発信しました。また、最新技術への投資を積極的に行い、機械学習やクラウド技術などの先進的なプロジェクトに取り組む機会を提供することを強みとしてアピールしました。

成果と効果:1年間で目標の120%となる12名のエンジニアを採用することに成功しました。リファラル採用が全体の40%を占め、技術コミュニティからの直接応募が30%、残りの30%が従来の求人サイト経由となり、多様なチャネルからの獲得を実現しました。また、入社1年後の定着率は95%と高い水準を維持しています。

製造業の若手人材確保事例

背景と課題:創業60年の機械部品製造企業(従業員数80名)が、熟練技術者の高齢化に伴い、技術継承のための若手人材の確保が急務となりました。製造業全体のイメージ低下と、若者の製造業離れにより、新卒採用に苦戦していました。

実施した戦略では、「ものづくりの魅力」と「最新技術への挑戦」を軸とした採用ブランディングを展開しました。工場見学の積極的な受け入れ、技術系学生向けのインターンシップ制度の充実、SNSを活用した若い世代への情報発信を重点的に行いました。

具体的な取り組みとして、IoTやAIを活用した次世代製造システムの導入プロジェクトを開始し、その過程を動画コンテンツとして配信しました。また、地域の工業高校や高専との連携を強化し、早期からの接点創出に努めました。さらに、若手社員の成長ストーリーを積極的に発信し、キャリアパスの明確化を図りました。

成果と効果:3年間で新卒採用数を年間2名から8名へと4倍に増加させることに成功しました。インターンシップ参加者の60%が正式に入社を希望し、地域での認知度も大幅に向上しました。また、若手社員の定着率改善により、技術継承プロセスも順調に進んでいます。

サービス業の多様な人材活用事例

背景と課題:介護サービス事業を展開する企業(従業員数120名)が、慢性的な人材不足と高い離職率に悩んでいました。業界全体のイメージ問題と労働条件の厳しさから、質の高い人材の確保と定着が困難な状況でした。

実施した戦略では、「働きがいのある職場づくり」と「多様な働き方の実現」を核とした採用・定着戦略を展開しました。既存社員の働き方改革を先行して実施し、その成果を採用活動で積極的にアピールしました。

具体的な取り組みとして、フレックス制度の導入、短時間勤務制度の充実、キャリアパス制度の明確化、資格取得支援制度の拡充を実施しました。また、社員の声を重視した職場環境改善を継続的に行い、その取り組みをSNSや採用サイトで詳細に発信しました。さらに、子育て中の女性や定年退職者など、多様な背景を持つ人材の活用を積極的に進めました。

成果と効果:2年間で離職率を25%から12%へと半減させ、同時に採用数も年間20名から35名へと大幅に増加しました。従業員満足度調査では、すべての項目で改善が見られ、特に「働きがい」と「職場環境」の評価が大幅に向上しました。地域での評判も向上し、口コミによる応募が増加しています。

スタートアップ企業の急成長期採用事例

背景と課題:設立3年目のフィンテック企業(従業員数25名)が、事業拡大に伴い短期間で組織を倍増させる必要がありました。知名度の低さと限られた採用予算の中で、即戦力となる優秀な人材を迅速に確保することが課題でした。

実施した戦略では、「ビジョンへの共感」と「成長機会の豊富さ」を前面に押し出した採用戦略を展開しました。経営陣による積極的な情報発信、社員全員が採用に関わるカルチャーの醸成、リファラル採用の強化を重点的に実施しました。

具体的な取り組みとして、CEOによる定期的なウェビナー開催、社員によるnote記事の執筆、業界イベントでの積極的な登壇を行いました。また、全社員がリクルーターとしての意識を持ち、日常的なネットワーキング活動を奨励しました。さらに、選考プロセスを大幅に短縮し、初回面談から内定まで1週間以内で完了する仕組みを構築しました。

成果と効果:1年間で組織規模を25名から55名へと2倍以上に拡大することに成功しました。リファラル採用が全体の50%を占め、採用単価を従来の3分の1に削減しました。また、迅速な選考プロセスにより、優秀な候補者の他社への流出を防ぎ、採用成功率を大幅に向上させました。

地方企業のUターン人材獲得事例

背景と課題:地方都市に本社を置く食品製造企業(従業員数150名)が、東京圏で経験を積んだ人材のUターン採用を強化したいと考えていました。地方勤務への不安と情報不足により、都市部経験者の獲得に苦戦していました。

実施した戦略では、「地方で働く魅力」と「ワークライフバランスの実現」を軸とした採用ブランディングを展開しました。移住支援制度の充実、地域との連携強化、リモートワーク制度の導入などにより、地方勤務の不安を解消する取り組みを実施しました。

具体的な取り組みとして、移住体験プログラムの実施、住宅取得支援制度の創設、配偶者の就職支援、子育て支援制度の充実を図りました。また、東京での採用イベント開催、Uターン経験者による座談会の実施、地域の魅力を伝える動画コンテンツの制作を行いました。

成果と効果:3年間でUターン採用を年間3名から12名へと4倍に増加させることに成功しました。移住支援制度の利用者満足度は95%を超え、移住後の定着率も90%と高い水準を維持しています。また、地域への貢献活動により企業の社会的評価も向上し、地域全体の魅力向上にも寄与しています。

採用成功への道筋と持続可能な人材戦略の実現

中小企業が激化する人材獲得競争を勝ち抜き、持続的な成長を実現するためには、戦略的で包括的な採用アプローチが不可欠です。本記事で解説した各種戦略と手法を組み合わせることで、限られたリソースの中でも効果的な人材獲得が可能になります。

重要なのは、採用を単なる人員補充として捉えるのではなく、企業の将来を左右する戦略的投資として位置づけることです。経営戦略と連動した人材戦略の構築、ターゲット人材への効果的なアプローチ、魅力的な候補者体験の提供、そして入社後の継続的なサポートまで、一貫した取り組みが成功の鍵となります。

また、デジタル技術の活用とデータに基づく意思決定により、採用活動の効率性と効果性を大幅に向上させることができます。同時に、法的コンプライアンスの遵守と倫理的な採用プロセスの確立により、企業の社会的信頼性を高めることも重要です。

合同会社えいおうでは、これらの知見を活かした実践的なコンサルティングサービスを通じて、中小企業の採用課題解決と組織力向上を支援しています。事業戦略コンサルティングとマーケティング支援の専門知識を組み合わせることで、単なる採用支援にとどまらない、企業の総合的な成長戦略の一環として人材戦略を設計します。

成功する中小企業は、困難な採用環境を嘆くのではなく、それを機会として捉え、独自の魅力と価値を明確にして人材市場で差別化を図っています。今こそ、戦略的な採用アプローチを構築し、企業の持続的成長を支える人材基盤を確立する時です。継続的な改善と革新により、変化する市場環境に適応しながら、優秀な人材が集まる魅力的な組織を創造していきましょう。