近年、あらゆる業種で「Web集客」がビジネスの成長を左右する重要な要素になっています。広告費をかけても成果が出ない、SNSを始めたのに手応えがない、アクセス数は増えたのに問い合わせにつながらない――こうした悩みを抱える企業は少なくありません。

Web集客は単に人を集める活動ではなく、事業戦略やマーケティング全体の中でどのように位置づけるかが成果を分ける鍵です。特に中小企業やBtoB企業にとっては、限られた予算と人材の中で、効果的に成果を上げる仕組みを構築することが求められます。

この記事では、合同会社えいおうが多くの企業を支援してきた経験をもとに、初心者でも理解できる形でWeb集客の基本から実践、戦略設計、ツール活用、そして成果を継続させるための組織づくりまでを詳しく解説します。

「自社の集客が伸び悩んでいる」「何から始めればいいかわからない」という方にとって、今すぐ行動につながる具体的なヒントが得られる内容です。

目次

- 1 Web集客とは何か?成果を生むための基本理解

- 2 Web集客の主な方法とチャネルの選び方

- 3 Web集客を成功に導く戦略設計

- 4 Web集客の費用・期間・リソースを最適化する方法

- 5 実践で使えるWeb集客ツール・テクノロジー活用術

- 6 Web集客の実践ステップと成功事例から学ぶ

- 7 成果を継続させるための組織づくりと運用体制

- 8 “集客の先”へ進むために──事業を伸ばすWeb戦略とは

Web集客とは何か?成果を生むための基本理解

Web集客の意味と目的を正しく理解する

Web集客とは、インターネットを通じて自社の商品やサービスに関心を持つ人を集め、最終的に購入や問い合わせなどの成果へと導く活動を指します。

「アクセスを増やすこと」だけを目的とすると、成果が一時的になりやすく、長期的な効果は得られません。Web集客の本質は、自社の強みを活かしながら、顧客との信頼関係を築くことにあります。

Web上の行動データはすべて可視化できるため、成果を数値で判断できるのも大きな特徴です。広告の反応率や検索順位、サイトの滞在時間などをもとに改善を繰り返すことで、集客の仕組みを着実に育てていくことができます。

オフライン集客との違いとWebの強み

従来のオフライン集客は、チラシや新聞広告、展示会などを通じて幅広く人の目に触れさせる方法でした。多くの人に情報を届けられる反面、どの施策が成果に結びついたかを正確に把握しにくいという課題があります。

一方でWeb集客は、ターゲットの属性や興味関心をもとに情報を届けられる点が大きな利点です。検索エンジンやSNSを使えば、「必要としている人に必要な情報を届ける」ことが可能になります。しかも、配信結果をデータで確認できるため、費用対効果を高めながら継続的に改善できるのです。

Web集客が事業戦略の中心になる理由

今や、企業の規模や業種を問わず、Web集客は事業成長の中核を担うようになりました。スマートフォンの普及により、消費者は「知りたい」と思った瞬間に検索し、比較・検討・購入までをオンラインで完結させます。

この流れの中で、自社がどのように見つけられるかが競争力に直結します。

事業戦略の観点で見ると、Web集客は「新規顧客をどう増やすか」だけでなく、「どの市場で、どんな価値を提供するか」という意思決定にも関わります。単なる宣伝ではなく、企業の方向性を具体的に実現するための仕組みとして機能させることが重要です。

事業戦略コンサルティングから見たWeb集客の役割

合同会社えいおうでは、Web集客を「戦略の一部」として位置づけています。

多くの企業が「とりあえず広告を出す」「SNSを始めてみる」といった形で施策を始めますが、戦略の基盤がないままでは効果が長続きしません。

えいおうの事業戦略コンサルティングでは、まず「自社がどんな価値を誰に届けたいのか」を明確にし、その上で最適な集客チャネルを設計します。Web集客を単なる手段として扱うのではなく、経営全体を支える成長の仕組みとして整えることで、持続的に成果を上げることが可能になります。

Web集客の主な方法とチャネルの選び方

様々な手法を理解し、自社に合った集客チャネルを選ぶ

Web集客には多くの手段があります。どの方法を選ぶかで、得られる成果やスピードは大きく変わります。大切なのは「どのチャネルが自社の顧客に届きやすいか」を見極めることです。ここでは代表的な手法と特徴を整理し、選び方の考え方を紹介します。

検索エンジン最適化(SEO)による中長期的な集客

SEOの特徴とメリット

SEO(Search Engine Optimization)は、検索エンジンで上位に表示されるようにサイト構成やコンテンツを最適化する施策です。

費用を抑えて継続的な流入を得られる点が大きな強みであり、長期的な資産として効果を発揮します。

注意点と戦略の立て方

ただし、成果が出るまでには一定の時間がかかります。検索エンジンの評価はコンテンツの質と更新頻度に左右されるため、計画的な継続運用が必要です。短期的な成果を求める場合は、他の施策と組み合わせることが効果的です。

広告運用(リスティング広告・SNS広告)による即効性の高い集客

リスティング広告の活用

検索キーワードに連動して表示される広告は、購入意欲の高いユーザーに直接アプローチできます。

費用はクリック課金制が一般的で、短期間で成果を上げたい企業には向いています。

SNS広告の特徴

SNS広告は、興味関心や行動データをもとにターゲティングができる点が魅力です。InstagramやFacebook、X(旧Twitter)などを使えば、ブランドの世界観を視覚的に伝えることができます。

広告運用のポイント

広告は出稿しただけでは効果が安定しません。キーワードや訴求内容、ランディングページを定期的に改善し、クリック率だけでなくコンバージョン率(成果率)を追うことが重要です。

SNS・動画・オウンドメディアによる認知と信頼の構築

SNS運用の役割

SNSは顧客との距離を縮め、ファンを育てる場所です。

短期間での売上よりも、長期的な関係づくりを意識することで、自然とブランドへの信頼が生まれます。

動画マーケティングの可能性

YouTubeやTikTokは、視覚的に伝える力が強く、製品の魅力を具体的に伝えやすい媒体です。特にBtoC領域では、顧客の「共感」を生み出す手段として効果的です。

オウンドメディアの重要性

自社で運営するブログやコラムは、SEOと相性が良く、専門性を発信する場になります。継続的に情報を発信することで、検索経由での流入が増え、信頼獲得につながります。

メールマーケティング・LINE活用で顧客との関係を深める

リピーターを増やす仕組み

一度接点を持った顧客に対して、メールやLINEで定期的に情報を届けると、再購入や紹介につながります。

Web集客の最終目的は「集めた顧客との関係を維持すること」であり、この段階での施策が長期的な売上に直結します。

業態・目的別に見る最適なWeb集客手法

実店舗型ビジネスの場合

地域の顧客を対象とする場合は、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)や地図検索の最適化が有効です。口コミやレビューを活用すれば、来店前の信頼獲得につながります。

EC・ネット販売型の場合

リターゲティング広告やSNSキャンペーンのように、購入意欲を刺激する施策が中心になります。ショッピング広告やインフルエンサーとの連携も効果的です。

BtoB企業の場合

BtoBでは、ホワイトペーパーや専門記事を活用し、見込み顧客の課題を解決する情報提供が信頼構築につながります。問い合わせまでの期間が長いため、ナーチャリング(育成)を意識した設計が必要です。

効果的なチャネル選定の考え方

Web集客の手段は数多く存在しますが、やみくもに取り入れても成果は出ません。

重要なのは、「自社の顧客がどこにいるのか」「どの手段で信頼を築けるのか」を明確にすることです。短期施策と長期施策をバランス良く組み合わせ、自社にとって最も費用対効果の高い構成を見つけることが、成功への第一歩になります。

Web集客を成功に導く戦略設計

成功する企業が実践する“戦略設計”の重要性

Web集客で成果を出している企業の多くは、実行前に明確な戦略を持っています。

どのターゲットに、どんなメッセージを届け、どのように成果へつなげるのか。これらを体系的に設計することで、無駄のない施策運用が可能になります。

逆に戦略がないまま集客施策を行うと、「広告を出しても反応がない」「アクセスはあるのに売上につながらない」といった状況に陥りやすくなります。成功と失敗を分けるのは、最初に描く“全体設計図”の有無です。

ターゲットとペルソナを具体的に設定する

誰に、どんな価値を届けたいのかを明確にする

最初に行うべきは、ターゲットの明確化です。年齢や性別だけでなく、職業・悩み・行動特性などを具体的に描いた「ペルソナ」を設定します。

これにより、広告コピーやコンテンツ内容に一貫性が生まれ、メッセージがより深く届くようになります。

検索意図を読み解く

ユーザーは何かを「知りたい」「比較したい」「行動したい」と思って検索します。

それぞれの意図に応じて記事や広告の内容を最適化することで、離脱率を下げ、コンバージョン率を高めることができます。

競合分析と差別化戦略で埋もれないポジションを築く

競合の動向を把握する

Web集客では、同じ市場内で似たような情報が溢れています。まずは競合がどんなキーワードを狙い、どんな発信をしているのかを把握しましょう。これにより、自社が勝負すべき領域が見えてきます。

自社ならではの強みを打ち出す

価格やサービス内容で差をつけるのが難しい場合でも、「サポートの丁寧さ」「地域密着」「専門性の高さ」など、自社にしかない魅力を明確にすることが大切です。

この差別化の軸を明らかにすることで、Web上での存在感が強まり、選ばれる理由をつくることができます。

KPIとKGIを設定し、成果を可視化する

指標設定の目的

Web集客の成果を正しく判断するためには、目標指標を数値で設定することが必要です。KGI(最終目標)を「売上」「問い合わせ数」とし、その達成に向けたKPI(中間指標)を「アクセス数」「滞在時間」「クリック率」などで管理します。

継続的な改善サイクルを組み込む

施策を実施したら、定期的にデータを分析し、改善を繰り返すことが重要です。成果を出している企業ほど、分析から次の行動への切り替えが早く、試行錯誤を重ねています。

合同会社えいおうが支援する“戦略×マーケティング”の仕組みづくり

コンサルティング視点でのアプローチ

合同会社えいおうでは、Web集客を「単なる施策」ではなく「事業全体の戦略」として捉えています。

クライアント企業ごとに市場環境を分析し、ターゲット設定から集客設計、実行支援までを一貫して行うことで、成果が再現性を持つように仕組み化します。

戦略設計から実行までの流れ

- 事業と市場のヒアリング

- 顧客ターゲットとペルソナ設計

- 集客チャネル・施策の選定

- KPI/KGIの設定と運用体制の構築

- 改善と分析による最適化

こうした一連のプロセスを通じて、「集客を仕組みで伸ばす」体制を整えます。短期的な成果にとどまらず、企業全体の成長を支える戦略的Web集客を実現することが目的です。

実行計画(ロードマップ)を描く

施策を時系列で整理する

戦略が定まったら、次に行うのは実行計画の作成です。

どの施策をいつ実施し、どの期間で成果を測定するのかを具体的に決めることで、チーム全体が同じ方向を向いて動けるようになります。

短期・中期・長期のバランスをとる

短期では広告やキャンペーン施策で即効性を狙い、中期ではSEOやオウンドメディアで安定した流入を確保します。長期的には、ブランドや信頼を育てるための発信やファンづくりを重視します。

このように、時間軸ごとに目的を分けて取り組むことで、Web集客の成果はより安定し、持続的な成長が見込めます。

Web集客の費用・期間・リソースを最適化する方法

Web集客にかかる費用の考え方

集客コストは「投資」として捉える

Web集客の費用は、単なるコストではなく「将来の売上を生み出すための投資」として考えることが大切です。

費用対効果を見誤ると、予算だけが消費されて成果が出ないという状況に陥りがちです。重要なのは、どの施策にどれだけの資金を配分すべきかを明確にすることです。

代表的な費用の目安

SEO施策にかかる費用は、記事制作・内部改善・外部リンク対策などを含めて月額10〜50万円ほどが一般的です。リスティング広告やSNS広告は、クリック単価と運用体制によって変動しますが、初期は月10万円前後から始める企業が多い傾向にあります。

また、オウンドメディア運営やSNS投稿を社内で行う場合でも、人件費や制作工数は見落とせません。費用を「現金支出」と「人的リソース」の両面で捉えることが、正確な投資判断につながります。

成果が出るまでの期間と見極めのポイント

短期的な成果と中長期的な成果の違い

Web集客の成果が現れるまでの期間は、手法によって異なります。広告は即効性があり、出稿から数日で結果が見えます。一方で、SEOやオウンドメディアは半年から1年ほどの時間をかけて効果を発揮する長期型の施策です。

このため、短期施策と中長期施策を組み合わせることが理想的です。広告で初動を作りつつ、SEOで安定的な集客基盤を築くという二段構えが、持続的な成果を生む現実的な方法です。

成果を早めるための工夫

成果を早めるためには、初期段階での仮説設計とデータ分析が重要です。たとえば、広告配信後にクリック率や離脱率を分析し、早期に改善を繰り返すことで効果を最大化できます。SEOでも、アクセスが集まりやすいテーマから着手し、反応の良い記事構成を優先的に強化することが有効です。

内製と外注、それぞれのメリットとリスク

内製化のメリット

社内でWeb集客を行う場合、情報共有がスムーズでスピード感を持って改善できる点が強みです。自社の事業理解が深いため、訴求内容がブレにくいという利点もあります。

ただし、専門的なノウハウを持つ人材がいない場合は、戦略設計やSEOの知識不足が成果を妨げることもあります。

外注のメリット

外部の専門家に依頼することで、最新のマーケティング知識やツールを活用できます。戦略立案から実行まで一貫して任せられるため、社内リソースを圧迫しません。

ただし、外部依存が強くなりすぎると、自社でデータを活かせなくなる恐れもあります。成果の共有やレポート体制を明確にしておくことが重要です。

バランスを取るための考え方

多くの企業では、「戦略設計は外部に依頼し、日々の運用は社内で行う」というハイブリッド型を採用しています。これにより、専門性とスピードの両立が可能になります。

費用対効果を最大化するための優先順位づけ

効果が出やすい領域から着手する

限られた予算を有効に使うためには、まず「費用対効果の高い施策」から取り組むことが大切です。たとえば、既存顧客へのリピート施策やWebサイトの導線改善は、費用をかけずに成果を上げやすい領域です。

定期的な評価と再配分

施策の効果は時間の経過とともに変化します。定期的にデータを確認し、費用配分を見直すことで、常に最適な状態を保てます。

合同会社えいおうが行う最適化支援

合同会社えいおうでは、事業戦略コンサルティングの視点から、費用・期間・リソースのバランスを分析し、企業ごとに最適な集客設計を行っています。

単に「広告を出す」「記事を書く」といった部分的な対応ではなく、経営全体の目標に合わせて集客施策を設計することが特徴です。投資の方向性を明確にし、最小のコストで最大の成果を出す“仕組みづくり”を支援しています。

実践で使えるWeb集客ツール・テクノロジー活用術

ツール活用は“時間と成果”を生み出す鍵

Web集客は、手作業だけでは限界があります。効率よく成果を出すためには、目的に合わせたツールやテクノロジーを適切に活用することが不可欠です。

分析、顧客管理、コミュニケーション、自動化など、ツールを使いこなすことで作業効率が上がり、より戦略的な施策に時間を使えるようになります。

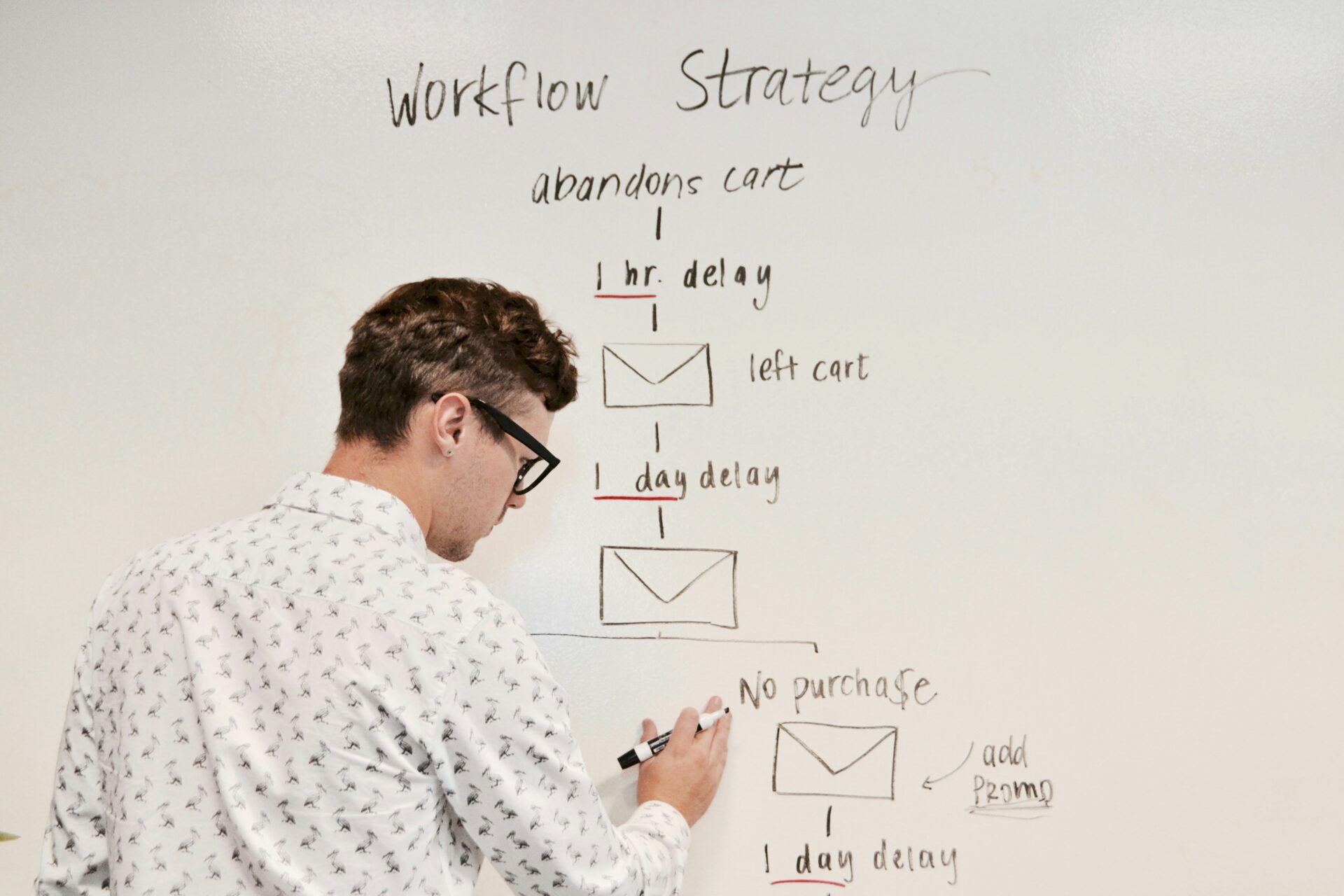

MA(マーケティングオートメーション)でリード育成を自動化する

MAツールの役割

MA(マーケティングオートメーション)とは、見込み顧客の情報を管理し、メール配信やスコアリングを自動化する仕組みです。

Webサイトへのアクセス履歴や資料請求、メール開封などの行動データをもとに、顧客の関心度を把握できます。これにより、購入意欲が高まったタイミングで最適なアプローチを行えるようになります。

代表的な活用シーン

たとえば、BtoB企業であれば、サイト訪問者に自動でホワイトペーパーを案内し、ダウンロードしたユーザーに後日フォローのメールを送る、といった流れを構築できます。手動で行うと時間がかかるプロセスを自動化できるため、営業活動の効率が大幅に向上します。

CRM(顧客管理システム)で顧客との関係を強化する

CRMの目的と効果

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理し、関係性を深めるための仕組みです。

顧客の購入履歴や問い合わせ内容、担当者とのやり取りなどを記録することで、個別のニーズに合わせた対応が可能になります。

集客からリピートへつなげるCRM活用

新規顧客を獲得した後、その関係を継続的に育てていくことがリピート率の向上につながります。

メールやLINE、チャットなどを組み合わせて、顧客に合わせた情報発信を行うと、再来訪や購入を促進できます。CRMは単なる管理ツールではなく、「顧客満足度を高める仕組み」として機能します。

AI・チャットボット・自動応答の活用で接客を最適化

AIの活用シーン

AIを使ったチャットボットは、サイト訪問者の質問に自動で答えることで、問い合わせ対応の負担を軽減します。

営業時間外でも質問に対応できるため、顧客満足度を保ちながらコンバージョン機会を逃しません。

AI活用のメリット

AIは単なる自動応答にとどまらず、顧客の行動データを分析しておすすめ商品を提示したり、ページ閲覧履歴から関心を推測して提案を行ったりすることも可能です。こうした仕組みを導入することで、ユーザー体験(UX)が向上し、成果率も高まります。

データ分析ツールで現状を「見える化」する

アクセス解析の基本

Googleアナリティクスやサーチコンソールなどの分析ツールを使うと、どのページにどれだけのアクセスがあるか、どんな検索キーワードで流入しているかが分かります。

これらの情報をもとに、どの施策が効果的かを判断し、改善につなげることができます。

データ活用のポイント

データは「見るだけ」で終わらせず、仮説と検証を繰り返すことが大切です。数字の背景にあるユーザー心理を読み解くことで、より効果的な施策を打てるようになります。

ツール導入を成功させるための考え方

無理に多くのツールを使わない

多くの企業が「便利そうだから」と複数のツールを導入しますが、運用しきれずに形だけになってしまうことも少なくありません。

まずは「自社の課題を解決できるツール」に絞り、使いこなせる状態を作ることが大切です。

人とツールのバランスを保つ

ツールはあくまで「補助」であり、戦略や判断を支える存在です。人の意思決定とテクノロジーをうまく組み合わせることで、より効果的なWeb集客体制が構築できます。

合同会社えいおうが提案するテクノロジー活用支援

合同会社えいおうでは、企業の規模や課題に合わせてツール導入を設計し、運用・分析までを一貫して支援しています。

「何から導入すべきかわからない」「ツールを入れたのに成果が出ない」といった悩みを持つ企業に対し、戦略と運用の両面からサポートを行っています。

ツールを“使うこと”が目的ではなく、“成果を出すために使いこなすこと”を重視した支援を行う点が特徴です。

Web集客の実践ステップと成功事例から学ぶ

計画を立ててから行動することが成功の第一歩

Web集客は思いつきで始めても成果が出にくいものです。大切なのは、目的を明確にしたうえで「計画的に実行し、検証し、改善する」という流れをつくることです。

ここでは、実際の運用を行う際のステップと、成功した企業の事例を交えながら効果的な進め方を解説します。

準備フェーズ:現状を正確に把握する

自社サイトと顧客の現状分析

まず行うべきは、自社の現状を客観的に理解することです。アクセス数や検索順位、問い合わせ数などを確認し、「何が強みで、どこに課題があるのか」を明らかにします。

また、顧客の行動やニーズも把握しておく必要があります。どんな経路でサイトを訪れているのか、どのページで離脱しているのかを分析することで、改善すべきポイントが見えてきます。

目標設定と方針決定

現状を整理したうえで、明確な目標を設定します。例えば「3か月以内に問い合わせ数を1.5倍にする」といった具体的な数値目標です。目標が曖昧なままだと施策の方向性が定まらず、効果測定もできません。

設計フェーズ:チャネルと導線を整える

集客チャネルの選定

SEO、広告、SNSなど、どのチャネルに注力するかを決めます。複数を同時に行う場合も、リソースを分散させず「主軸となる手法」を1つ定めると効果的です。

導線設計の重要性

サイトに訪れたユーザーがスムーズに目的のアクション(問い合わせ・購入)へ進めるよう、導線を最適化します。ボタンの配置や文章の流れ、フォームの入力項目数など、細かな部分が成果を大きく左右します。

実行フェーズ:施策を運用しながら改善する

コンテンツ制作と広告運用

コンテンツを制作する際は、ターゲットが抱える課題に対して「具体的な解決策」を提示することを意識します。単なる情報発信ではなく、「この企業なら信頼できる」と感じてもらうことが目的です。

広告の場合は、クリック率やコンバージョン率を定期的に確認し、成果の良いクリエイティブへと入れ替えていきます。

SNS活用とコミュニケーション

SNSは集客だけでなく、顧客との関係づくりにも役立ちます。投稿へのコメントやメッセージ対応を丁寧に行うことで、ブランドへの信頼が生まれます。継続的に運用することで、ファン層の拡大にもつながります。

改善フェーズ:データを活かして成果を伸ばす

効果測定と分析

Web集客では、行った施策の結果を数値で把握することができます。アクセス数、クリック率、離脱率、滞在時間、CVR(成約率)などを分析し、課題を特定します。

データをもとに仮説を立て、「なぜ成果が出たのか、なぜ伸び悩んでいるのか」を考えることが、次の一手を見つける鍵です。

改善サイクルを回す

施策は一度で完璧に仕上げる必要はありません。むしろ、PDCA(計画→実行→検証→改善)のサイクルを高速で回す企業ほど成長スピードが速い傾向にあります。

少しずつ改善を重ねることで、確実に成果が積み上がっていきます。

成功事例から学ぶWeb集客の実践ポイント

中小企業の成功例

地方の製造業では、オウンドメディアを立ち上げて技術情報を発信し、検索経由での新規商談が増加した事例があります。広告費を抑えながらも、自社の専門性を打ち出すことで信頼を獲得しました。

BtoB企業の事例

あるBtoBサービスでは、SEO記事とホワイトペーパーを組み合わせたリード獲得施策を実施。資料請求後にMAツールを使ってナーチャリング(顧客育成)を行い、商談化率を20%向上させました。

成功事例の共通点

成功している企業に共通しているのは、「目的を明確にして継続的に取り組んでいる」という点です。単発的な施策ではなく、戦略・分析・改善を一貫して行っていることが、成果を支える要因です。

合同会社えいおうの支援事例

合同会社えいおうでは、クライアント企業の現状を分析し、目標達成までのロードマップを設計します。

SEO・広告・SNSなどを単独で扱うのではなく、「事業戦略に基づいた総合的なWeb集客支援」を行うことが特徴です。短期的な成果だけでなく、継続的な成長を見据えた戦略設計を行うことで、集客の仕組みを企業の中に根付かせています。

成果を継続させるための組織づくりと運用体制

継続的に成果を出す企業の共通点

Web集客は、始めるよりも「続けること」の方が難しい取り組みです。

一時的にアクセスや問い合わせが増えても、継続的な体制がなければ効果はすぐに薄れてしまいます。成果を出し続ける企業には共通点があり、それは社内にWeb集客を運用できる仕組みを持っていることです。

担当者一人の頑張りに依存せず、チーム全体で取り組むことで安定した結果を出しています。

組織体制を整える重要性

明確な役割分担と情報共有

Web集客には複数の要素が関わります。

コンテンツ制作、広告運用、データ分析、デザイン、SNS運用など、業務が分散しているため、担当の役割を明確にすることが第一歩です。加えて、チーム内での情報共有を円滑にすることで、施策の整合性が取れ、無駄な作業も減らせます。

経営層の理解と支援

経営層がWeb集客の重要性を理解していないと、長期的な投資が続かず、成果が安定しません。短期的な数字だけで判断せず、「ブランド価値を高めるための活動」として位置づけることが必要です。

経営と現場が同じ方向を向いて取り組める体制をつくることで、施策の効果は格段に高まります。

社内で運用を定着させる仕組み

知識共有と教育の仕組みづくり

Web集客の成功には、社内に知識を蓄積していくことが欠かせません。外部の専門家に頼りきるのではなく、社内メンバーが基本的な分析・改善を行える状態をつくることが理想です。

定期的に勉強会やノウハウ共有の場を設けることで、知識が個人に偏らず、組織全体に広がります。

数値での振り返りを習慣化する

アクセス数や問い合わせ数を定期的に共有し、チーム全員で振り返る習慣をつけると改善意識が高まります。数値は単なる結果ではなく、「次の行動を決めるための材料」として活用することが大切です。

外部パートナーとの連携で成果を最大化

内部リソースの限界を補う

すべてを社内で完結させようとすると、ノウハウ不足やリソース不足が壁になります。その場合は、外部パートナーを上手に活用することが効果的です。

たとえば、広告運用やSEOの専門部分を外注し、社内は企画や方向性の判断に集中する形が理想的です。

信頼できるパートナーの選び方

外部の力を借りる際は、単なる「作業代行」ではなく、戦略的な視点を持つパートナーを選ぶことが重要です。定期的に成果報告を受け、課題を一緒に分析する関係を築くことで、より長期的な成果が期待できます。

マーケティング人材を育てる仕組み

現場感覚と分析力を両立する人材

Web集客を継続させるうえで求められるのは、「現場を理解しながら数字を読める人材」です。

感覚的な判断に頼らず、データをもとに次の施策を考えられる人を育てることが、組織の競争力につながります。

育成のポイント

人材育成では、「ツールの使い方」よりも「考え方」を重視することが大切です。なぜその施策を行うのか、どんな結果を期待するのかを理解できるようになると、改善のスピードが格段に上がります。

合同会社えいおうが支援する運用体制構築

合同会社えいおうでは、クライアント企業の内部体制を分析し、最適な運用モデルを構築する支援を行っています。

担当者の教育から、外部パートナーとの連携、KPI設計の定着までを一貫してサポートし、企業が「自走できるWeb集客チーム」をつくることを目指しています。

単なる一時的なサポートではなく、「社内に知識を残す支援」を重視している点が特徴です。企業が自ら集客を継続できる状態を整えることで、外部依存から脱却し、持続的な成長を実現します。

“集客の先”へ進むために──事業を伸ばすWeb戦略とは

集客を“成果”に変えるための視点

Web集客の目的は、アクセス数を増やすことではありません。

本当のゴールは「売上・問い合わせ・ブランド価値の向上」といった、事業の成果に結びつけることにあります。そのためには、単発の施策を積み重ねるだけでなく、顧客の行動を一連の流れとして設計することが欠かせません。

ユーザーがどんなきっかけで自社を知り、どの段階で信頼し、最終的に購入や契約に至るのか。この全体像を理解し、集客から購買、リピートまでを一貫してデザインすることで、初めて「成果の出るWeb戦略」と呼べるものになります。

短期施策と長期施策を両立させる

目先の成果だけを追わない

多くの企業が陥るのが、「短期的な成果だけを求めてしまう」ことです。広告を出して一時的にアクセスを集めても、継続的な発信や改善を怠ると、数字はすぐに元に戻ってしまいます。

長期的な視点での積み上げ

一方で、SEOやオウンドメディア、SNS発信などは、成果が出るまでに時間がかかります。この「短期の即効性」と「長期の安定性」をバランスよく取り入れることが、戦略的なWeb集客の基本です。

たとえば、広告で初期流入を確保しながら、裏ではオウンドメディアで情報資産を積み上げるという二段構えの戦略が効果的です。

AI時代に求められるWeb集客の進化

テクノロジーが変える集客の形

AIの進化によって、Web集客の世界は大きく変わりつつあります。コンテンツ制作、広告運用、顧客分析などの分野で自動化が進み、少ない人員でも成果を出せる環境が整いつつあります。

人の判断が生む付加価値

しかし、AIがいくら進化しても「どんな戦略で顧客に価値を届けるか」という判断は人間にしかできません。ツールやAIを上手に使いこなすことが重要であり、目的を見失わない“人の意思”が最終的な成果を左右します。

戦略的マーケティング思考が企業の成長を支える

Web集客を単なる販促手段として扱うのではなく、「経営の一部」として位置づける企業が、これからの時代に強くなります。市場や顧客の変化に合わせて戦略を柔軟に見直し、継続的に最適化していく“マーケティング思考”が求められます。

合同会社えいおうでは、Web集客を事業戦略と一体化させ、「売上を伸ばす集客」から「事業を成長させる集客」へと進化させる支援を行っています。マーケティングと経営を結びつける視点で、企業が自ら成果を出せる仕組みづくりをサポートしています。

成果を超えた「信頼」を築く

Web集客は数字を伸ばすための仕組みであると同時に、顧客との信頼を築くプロセスでもあります。継続的な発信と誠実な姿勢が、企業ブランドを育て、最終的には長期的な売上へとつながります。

目の前の結果に一喜一憂するのではなく、顧客に選ばれ続ける企業を目指す。そのための第一歩が、今この瞬間から始まる「戦略的Web集客」なのです。