ホームページを運営しているのに、なかなか集客につながらない。

そんな悩みを抱える中小企業や個人事業主は少なくありません。広告を出しても効果が続かず、SNSを頑張っても安定した問い合わせには結びつかない——その原因の多くは、「ホームページの集客導線が整っていないこと」にあります。

実は、ホームページは単なる「会社案内」ではなく、きちんと設計すれば24時間働く営業ツールになります。その中心にあるのが「SEO(検索エンジン最適化)」です。SEOを正しく理解し、戦略的に活用すれば、広告費をかけずに見込み客を継続的に集めることが可能になります。

この記事では、**「ホームページ集客×SEO」**をテーマに、基礎から実践までを体系的に解説します。検索で上位表示を目指すための考え方、成果を上げるための具体的なステップ、そして「事業戦略」や「マーケティング戦略」と結びつける方法まで、初心者にもわかりやすく紹介していきます。

また、単なるSEOテクニックの解説ではなく、合同会社えいおうが提供する事業戦略コンサルティングやマーケティングコンサルティングの視点から、「ホームページをどうビジネスの成長装置に変えるか」という実践的な考え方もあわせてお伝えします。

この記事を最後まで読めば、自社のホームページがなぜ集客できていないのかが理解でき、どこから改善を始めればよいかが明確になります。

そして、読了後には「ホームページから安定的に問い合わせを得るための第一歩」を踏み出せるはずです。

目次

ホームページで「集客できる仕組み」を作るには

ホームページを作っただけでお客様が自然に集まる時代は終わりました。

今の集客は、「ただ存在しているサイト」ではなく、「ユーザーが見つけやすく、信頼でき、行動を促す仕組み」を持つサイトが選ばれます。つまり、ホームページを“作る”ことよりも、“どう活用するか”が成果を分けるのです。

集客できるホームページとは、検索から訪れたユーザーが「自分の悩みを解決してくれそう」と感じ、問い合わせや購入などの行動に移るよう設計されています。デザインや文章の美しさだけではなく、SEOの考え方や導線設計、そして自社の強みを明確に伝える戦略が欠かせません。

中小企業・個人事業主が抱えるホームページ集客の悩み

多くの中小企業や個人事業主が、「アクセスはあるのに問い合わせがない」「広告を止めると急に売上が落ちる」といった悩みを抱えています。

その原因の多くは、ホームページが単なる“会社情報を載せただけ”の存在になっていることです。ユーザーが求めている情報を提供できていなければ、どれだけアクセスがあっても成果にはつながりません。

また、「SEO対策をしているつもりでも結果が出ない」という声もよく聞かれます。キーワードの選定が曖昧だったり、ターゲット層の検索意図を把握していなかったりすると、上位表示は難しくなります。さらに、サイトの構造やページ速度、モバイル対応などの基本的な部分が整っていない場合も、集客力を大きく損ねる要因となります。

なぜ「ホームページ集客×SEO」が鍵になるのか

SEOは「検索意図に応える仕組み」

SEO(検索エンジン最適化)とは、Googleなどの検索エンジンで上位に表示されるよう、サイトの内容や構造を最適化する取り組みです。

ユーザーが抱える疑問や悩みを解決するページを用意し、検索エンジンに正しく評価されるよう整えることで、自然にアクセスを集めることができます。

特にSEOの強みは、「顕在的なニーズを持つユーザー」と接点を持てる点です。たとえば「ホームページ 集客 方法」や「店舗 集客 仕組み」と検索する人は、すでに具体的な課題を感じています。そうした人々に向けて情報を提供できれば、問い合わせや購入につながりやすくなります。

広告に頼らず長期的に成果を生む

広告は即効性がありますが、費用を止めると成果も止まります。

一方、SEOは成果が出るまでに時間はかかりますが、一度上位表示できれば継続的な集客が期待できます。つまり、SEOによる集客は“積み上げ型”であり、企業にとって長期的な資産になるのです。

ホームページを資産化するという考え方

SEOを軸にしたホームページ運用は、単なる宣伝ではなく「企業の信頼構築」にもつながります。検索で見つけてもらい、価値ある情報を届けることで、ユーザーとの関係が自然に深まります。結果として、営業効率が上がり、企業のブランド力も高まっていきます。

事業戦略としての「ホームページ×SEO」

合同会社えいおうでは、SEOを単なる技術的施策ではなく「事業戦略の一部」として捉えています。

たとえば、どの市場を狙い、どの層に訴求すべきか。どんな言葉で自社の価値を伝えるか。こうした戦略設計を明確にした上でSEOに取り組むことで、ホームページは“売上を生み出す仕組み”へと変わります。

SEO対策の本質は、Googleに評価されることではなく、「ユーザーの課題を解決すること」。

その視点を軸に据えることで、サイトは単なる集客ツールではなく、企業の成長を支える“経営資産”に変わっていきます。

検索意図を捉える「ホームページ集客×SEO」のキーワード設計

ホームページ集客を成功させるためには、どんなキーワードで検索されたいかを明確にしなければなりません。

SEOの出発点は「ユーザーの検索意図を理解すること」です。どんな悩みを抱え、どんな言葉で情報を探しているのかを把握することで、必要とされるコンテンツを作ることができます。

たとえば「ホームページ 集客」というキーワードひとつを取っても、「仕組みを知りたい人」「具体的な方法を探している人」「業者に依頼したい人」など、検索意図はさまざまです。目的の異なるユーザーをすべて一括りにしてしまうと、誰の心にも響かない記事になってしまいます。

キーワードマップ作成の基本(主キーワード/準キーワード/関連語)

キーワード設計を行う際は、まず「主キーワード」「準キーワード」「関連語」の3つに分けて整理します。

- 主キーワード:軸となる言葉(例:「ホームページ 集客」「SEO 対策」)

- 準キーワード:主キーワードに補足的な要素を加えたもの(例:「ホームページ 集客 方法」「ホームページ 集客 コツ」)

- 関連語:検索ユーザーが抱える課題や背景を表す言葉(例:「アクセス 増やす」「問い合わせ 増加」「Web 集客」)

このように整理することで、記事のテーマやコンテンツ構成がぶれなくなります。検索エンジンからも、テーマの一貫性が高いページとして評価されやすくなります。

「ホームページ 集客」「SEO 対策」「Web 集客」などの検索ニーズを整理

検索キーワードごとに、ユーザーの意図を把握することが大切です。

たとえば次のように、同じ「集客」という言葉でも求めている情報の深さが異なります。

- 「ホームページ 集客 仕組み」:まず全体の流れを理解したい初心者層

- 「ホームページ 集客 方法」:具体的な施策を知りたい実践層

- 「SEO 対策 ホームページ」:技術的・戦略的に改善を進めたい中級層

このように検索意図を段階的に整理すると、どの層に向けてどんな内容を発信すべきかが明確になります。

結果として、ユーザー満足度が高いコンテンツを作ることができ、SEO上の評価も自然と高まります。

競合分析とキーワードギャップを探すポイント

競合サイトの分析は、効果的なキーワード戦略を立てる上で欠かせません。自社と同じテーマで上位表示されているサイトを調べることで、どんな言葉が使われ、どんな内容が評価されているかを把握できます。一方で、「まだ誰も詳しく書いていない領域」こそがチャンスです。

競合が取りこぼしているテーマや視点を見つけ出し、そこに自社の強みを掛け合わせた記事を作ることで、検索エンジンにもユーザーにも評価されやすくなります。また、合同会社えいおうのマーケティングコンサルティングでは、こうした競合分析を単なるSEO調査ではなく、「市場ポジションを見極める戦略」として活用します。

どの分野に力を入れるべきか、どんなキーワードで顧客との接点を作るべきかを明確にし、ビジネス全体の方向性と連動させることが、真の意味でのホームページ集客成功への近道です。

ホームページ集客が失敗する主な原因と盲点

多くの企業がホームページからの集客を目指していますが、実際に成果を上げられているのはごく一部です。

「アクセスはあるのに問い合わせがない」「更新を続けても順位が上がらない」といった悩みを抱えるケースは少なくありません。こうした問題の多くは、技術的なミスよりも“戦略の欠如”にあります。ホームページ集客を成功させるためには、まず「なぜ成果が出ていないのか」を正しく理解することが重要です。

ここでは、多くの中小企業が陥りやすい原因とその改善の方向性を整理していきます。

アクセスはあるが問い合わせにつながらない理由

アクセス数が一定あるにもかかわらず、問い合わせや購入が増えない場合、原因はサイト内の導線にあります。

訪問者が求めている情報が見つけづらかったり、行動を促すボタン(CTA)が目立たなかったりすることで、離脱してしまうのです。また、内容が自社目線で書かれているケースも多く見られます。「何を伝えたいか」よりも、「ユーザーが何を知りたいか」に焦点を当てることで、文章や構成が自然と改善されていきます。

さらに、ページの目的が曖昧な場合も要注意です。記事のテーマや見出しに一貫性がなく、ユーザーが“次に何をすればいいか”分からないまま離脱してしまうケースはよくあります。

キーワード設計・ターゲット設定が曖昧なパターン

SEOでは、正しいキーワード選定とターゲット設定が成果を左右します。たとえば「ホームページ 集客」というキーワードで上位表示を狙っても、競合が強い中で自社の特徴が伝わらなければ埋もれてしまいます。

ターゲットがぼやけたまま記事を作ると、誰に向けた内容なのかが不明確になり、検索意図に合致しません。その結果、検索エンジンからもユーザーからも評価されにくくなります。まずは、自社のサービスを必要としている「理想の顧客像(ペルソナ)」を具体的に設定しましょう。年齢・業種・抱えている悩み・求めている情報などを明確にしたうえで、その人が検索しそうな言葉を洗い出すことが重要です。

サイト構造・技術的SEO・UXが整っていないケース

いくら内容が良くても、サイト自体の構造が整っていないと検索エンジンから正しく評価されません。

特に、以下のような技術的要素の不足は大きなマイナス要因になります。

- ページの表示速度が遅い

- モバイル対応が不十分

- 内部リンクが整理されていない

- ページタイトルやメタディスクリプションが適切でない

これらはユーザー体験(UX)にも直結します。

たとえば、スマートフォンで閲覧したときに文字が小さい、ボタンが押しづらいといった不便さは、それだけで離脱率を高めてしまいます。Googleは、こうした「使いやすさ」も評価基準として重視しています。

つまり、SEOはキーワードや文章の問題だけでなく、技術的な基盤づくりも含めて総合的に取り組むべきなのです。

改善の第一歩は「課題を可視化すること」

ホームページの集客がうまくいかないとき、闇雲に記事を増やしたりデザインを変えたりする前に、まず現状を把握することが大切です。

アクセス解析ツール(Googleアナリティクス、サーチコンソールなど)を活用し、どのページが見られているのか、どのキーワードで訪問されているのかを確認しましょう。そして、課題を「見える化」した上で、改善の優先順位を決めることが成功への第一歩です。

合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングでは、この“現状分析”を起点に、マーケティングとSEOを連動させた改善設計を行います。

小手先の対策ではなく、事業全体の方向性に沿ったホームページ運用を行うことで、着実に成果を積み上げていくことができます。

「広告・SNS・SEO」それぞれの集客手段と使い分け戦略

ホームページへの集客には、広告・SNS・SEOといった複数の手段があります。どれも有効ではありますが、目的や期間、ターゲットによって向き不向きが異なります。重要なのは、それぞれの特徴を理解し、適切な組み合わせで活用することです。ここでは3つの代表的な集客手段の役割と使い分け方を整理します。

広告(リスティング・SNS)で即効性を狙う

広告の最大の特徴は、短期間で成果を出せる即効性です。Google広告やInstagram、FacebookなどのSNS広告を使えば、狙った顧客層にピンポイントで情報を届けることができます。新商品の販売開始やキャンペーンの告知など、早期に認知を広げたい場面では特に効果的です。

ただし、広告は配信を止めた瞬間に集客も止まります。クリック単価が高騰している現在では、費用対効果の面でも注意が必要です。そのため、広告は短期的なアクセス獲得に活用しつつ、SEOやSNSと併用して中長期的な集客の仕組みを整えることが理想的です。広告で獲得した一時的な流入を、SEOで育てたホームページへ誘導する導線を作れば、継続的な成果へとつなげられます。

SNS・コンテンツマーケティングでリーチを広げる

SNSはユーザーとの関係を築き、ブランドの世界観を伝えるために有効な手段です。特にInstagramやTikTokは、写真や動画を通じて「共感」を生みやすく、企業や商品のファンづくりに向いています。投稿の反応を通じて顧客の反応を直接知ることもできるため、マーケティングの改善にも役立ちます。

一方で、SNSは投稿の寿命が短く、情報が流れやすいという弱点もあります。タイムラインに埋もれてしまえば、せっかくの発信も届かなくなります。そのため、SNSだけで完結させるのではなく、興味を持ったユーザーを自社ホームページへ導く導線づくりが大切です。SNSで認知を広げ、ホームページで信頼を深める——この流れを意識することで、SNSの集客効果を最大化できます。

SEO=ホームページ集客の土台を築く長期戦略

SEOは、3つの手段の中でも最も資産性が高く、安定した集客を実現できる方法です。検索エンジンからの流入は広告のように費用が発生せず、記事やページを積み重ねることで長期的な効果を発揮します。

SEOの本質は、検索ユーザーの悩みや疑問を的確に解決することです。たとえば「ホームページ 集客 方法」と検索した人には、具体的な実践手順を提示し、「SEO 対策 ホームページ」と検索した人には、技術的な改善方法を紹介するなど、意図に合わせた情報を提供することが求められます。こうしたコンテンツを増やすことで、信頼が積み重なり、結果的に順位上昇と問い合わせ増加の両方を実現できます。

ただし、SEOは成果が出るまでに時間がかかります。短期間で効果を求めず、継続的に改善を重ねていく姿勢が大切です。数か月単位で分析と改善を繰り返すことで、やがて安定した集客基盤が形成されます。

3つのチャネルを「競合ではなく共存」で考える

広告・SNS・SEOは、どれか一つを選ぶものではありません。それぞれを目的に応じて組み合わせることで、相乗効果を生み出せます。広告で短期的なアクセスを増やし、SNSで関係性を築き、SEOで長期的な信頼を得る。この流れを設計すれば、集客のバランスが安定し、外部環境の変化にも強い仕組みが生まれます。

合同会社えいおうのマーケティングコンサルティングでは、これらのチャネルを単独で運用するのではなく、全体最適の視点で戦略を立てます。短期的な施策と中長期的な育成を両立させることで、企業が持続的に成長できる集客の仕組みを構築します。広告やSNSを補助線として活かしながら、SEOを中心にしたホームページ集客を確立することこそが、安定したビジネス基盤づくりの第一歩です。

ホームページ集客を成功に導く「8ステップ」戦略

ホームページから安定的に集客を行うためには、やみくもに記事を書いたり広告を出したりするのではなく、段階的なプロセスを踏むことが重要です。

ここでは、SEOと事業戦略の両面から考える「ホームページ集客成功のための8ステップ」を紹介します。これらを順番に実践していくことで、集客の仕組みを着実に構築できるようになります。

ステップ1:ターゲット(ペルソナ)と課題の明確化

最初のステップは、誰に向けてホームページを作るのかを明確にすることです。年齢、業種、役職、悩み、検索目的などを具体的に想定し、理想の顧客像(ペルソナ)を設定します。

たとえば「集客に悩む中小企業の経営者」なのか、「開業したばかりの個人事業主」なのかによって、必要な情報も使う言葉も変わります。

合同会社えいおうでは、このペルソナ設計を事業戦略の一部として行い、SEOキーワードやコンテンツ構成と一体化させます。ターゲットを明確にすることで、検索意図と自社の提供価値が自然に一致し、成果につながりやすくなります。

ステップ2:キーワード選定と検索ニーズの把握

SEOの軸となるのが、正しいキーワード選定です。検索ボリュームだけでなく、検索の意図を読み解くことが重要になります。

「ホームページ 集客 方法」と検索する人は“全体のやり方”を知りたい段階、「SEO 対策 ホームページ」と検索する人は“具体的な改善手法”を探している段階にあります。

また、検索ツール(Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなど)を活用しながら、関連語や共起語も洗い出しましょう。これにより、単一キーワードに偏らない自然な構成が作れます。えいおうではキーワード調査をマーケティング全体の分析に結びつけ、事業目標と一貫したSEO戦略を立案しています。

ステップ3:サイト構造・導線設計(UX視点)

次に行うのが、ユーザー体験(UX)を考えたサイト構造の設計です。トップページから目的の情報にたどり着くまでの導線を整理し、「探しやすい・分かりやすい・行動しやすい」構成に整えます。

SEOは単に検索順位を上げるだけではなく、サイトを訪れたユーザーを“行動”につなげることが目的です。そのためには、ページ構成やボタンの配置、デザインの統一感が大切です。

また、Googleはサイトの使いやすさも評価の対象としています。モバイル対応、表示速度、パンくずリストなど、技術的な部分も含めて整備することで、SEO効果を最大化できます。

ステップ4:コンテンツ制作とSEO実装(技術的SEO含む)

ユーザーの悩みを解決する質の高いコンテンツこそ、SEOの中心です。

タイトル、見出し、本文のすべてで検索意図に応える内容を意識しましょう。記事ごとに目的を明確にし、「読む人が何を得られるか」を最初に提示すると、離脱率の低下にもつながります。

加えて、画像のalt属性やメタディスクリプション、構造化データといった技術的なSEOも欠かせません。検索エンジンに正しく情報を伝えることで、より高い評価を得られます。えいおうではコンテンツ制作と技術面を両立させ、検索エンジンにもユーザーにも最適化されたページを構築します。

ステップ5:集客チャネルの統合(広告/SNS/SEO)

SEOは中長期的な成果が得られる一方、効果が出るまで時間がかかります。その期間を補うために、広告やSNSを併用するのが有効です。

広告で即時的なアクセスを獲得し、SNSで関係を深めながら、SEOで自然検索からの流入を育てる。これらを一体的に運用することで、集客の安定性が増します。

えいおうではマーケティングコンサルティングの一環として、チャネルごとの役割を整理し、費用対効果を最大化する統合設計を行っています。

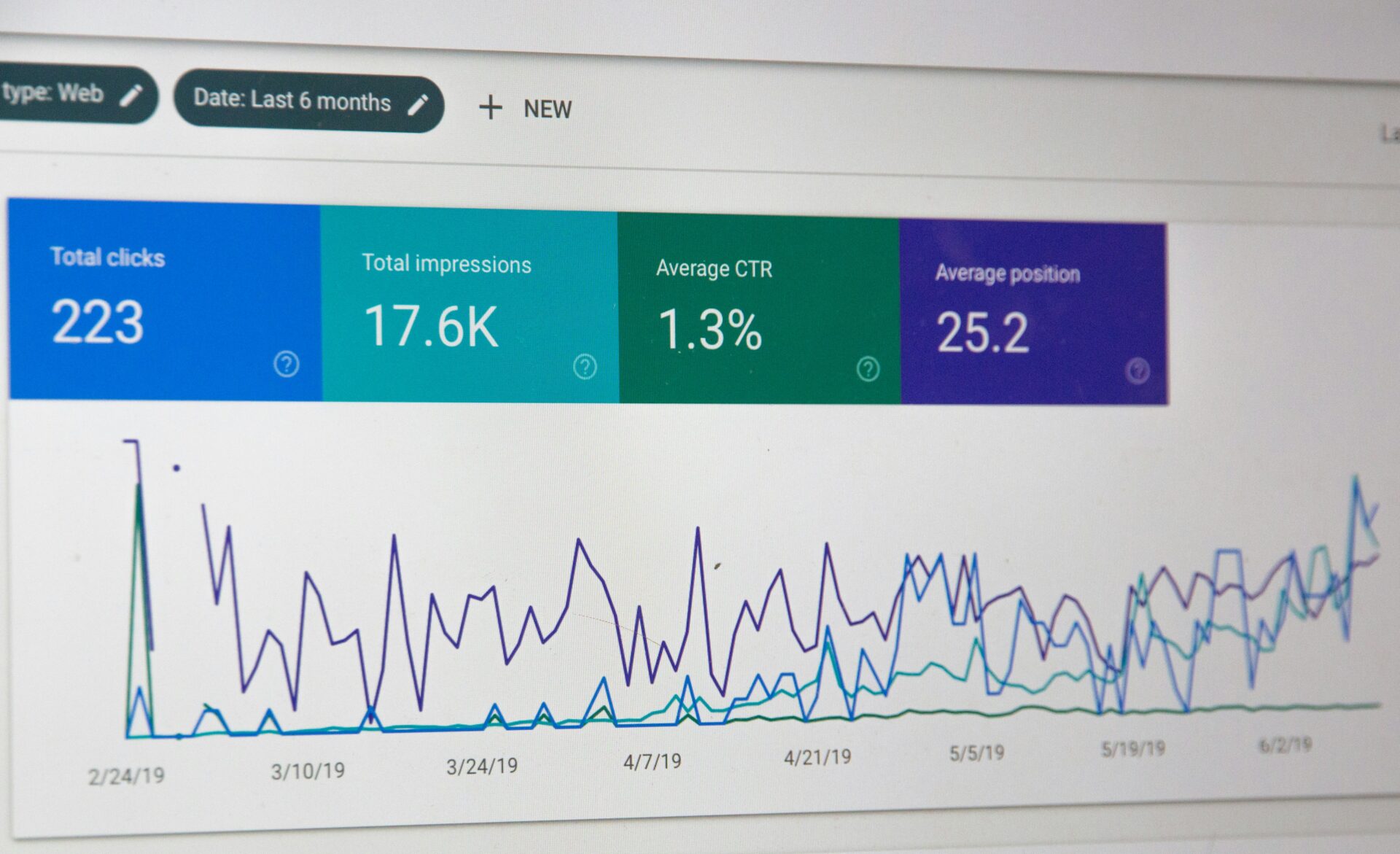

ステップ6:KPI設計・計測と改善(データドリブン)

集客の成果を上げるためには、明確な指標(KPI)を設定する必要があります。単にアクセス数を見るだけでなく、問い合わせ率や滞在時間、離脱率などを総合的に分析し、改善サイクルを回すことが重要です。

Googleアナリティクスやサーチコンソールを使って定期的にデータを確認し、改善を繰り返すことで、成果の再現性が高まります。合同会社えいおうではこの分析を「数字を見る作業」ではなく、「戦略を検証する工程」として位置づけています。

ステップ7:継続運用とコンテンツ拡充

ホームページは公開して終わりではありません。定期的に情報を更新し、新しいコンテンツを追加していくことで、サイトの信頼性と鮮度を保てます。

ユーザーの検索ニーズは常に変化しているため、古い記事のリライトや、新しいキーワードへの対応も欠かせません。

継続的な運用こそが、SEOの成果を安定させる鍵です。更新が止まった瞬間に順位が下がることもあるため、無理のない更新体制を整えることが大切です。

ステップ8:事業戦略・マーケティング戦略としての位置づけ

最後のステップは、ホームページ集客を「会社の戦略」として定義することです。SEOや広告を個別の施策としてではなく、事業目標を達成するための仕組みとして位置づけることで、投資対効果が明確になります。

合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングでは、Web施策を単なる集客ツールではなく、経営資源の一つとして活用します。自社の強みを見極め、ターゲットに適切な形で価値を届ける。その流れを継続的に回すことこそが、ホームページ集客を持続的な成果へと導く最も確実な方法です。

事例で見るホームページ集客×SEOの成功と学び

理論を理解しても、実際に成果を出すイメージが湧かない方は多いでしょう。そこでここでは、実際に「ホームページ集客×SEO」を組み合わせて成果を上げた事例を紹介します。中小企業や個人事業主でも、戦略的に取り組めば確実に結果を出すことが可能です。成功事例には共通点があり、それらを学ぶことで自社の改善ポイントも見えてきます。

中小企業A社:ホームページから問い合わせ0件→月30件への変化

A社は、地方でサービス業を営む中小企業でした。以前からホームページを運営していましたが、アクセスはあるものの問い合わせがまったく発生していませんでした。分析を行った結果、SEO対策が十分でなく、ユーザーの検索意図を捉えたコンテンツが不足していることが分かりました。

まず取り組んだのは、キーワード設計とコンテンツの再構築です。「サービス名+地域名」「悩み+解決方法」など、見込み顧客が実際に検索しそうな言葉を軸に記事を制作しました。また、問い合わせにつながる導線を整理し、ページ下部に明確な行動ボタンを配置。さらに、FAQや導入事例など信頼を補強するページも追加しました。

その結果、公開から半年で検索順位が大幅に上昇し、問い合わせ数が月0件から30件に増加。広告を一切出さずに自然検索からの集客が安定するようになりました。SEOは時間がかかる施策ですが、正しい手順を踏めば着実に成果が表れます。

業界別・規模別の成功パターンと共通点

SEOによるホームページ集客が成功している企業には、業界や規模を問わず共通する特徴があります。

第一に、ターゲットを明確にしていること。どんな顧客層に向けて情報を発信するのかを明確にすることで、内容がぶれず、ユーザーの信頼を得やすくなります。

第二に、継続的な改善を行っていること。一度記事を公開して終わりではなく、アクセスデータをもとに内容を見直し、より読みやすく、より検索意図に合う形に修正していく姿勢が成果を左右します。

第三に、コンテンツを“資産”として育てていることです。SEOは一朝一夕では結果が出ませんが、質の高い記事を積み重ねていくことで、数か月後には確かな効果として返ってきます。特に専門性や地域性を打ち出すと、競合が少ない分野で上位表示を狙いやすくなります。

失敗からのリカバリー・よくある落とし穴

ホームページ集客がうまくいかない原因は、一見些細なことにある場合も少なくありません。

たとえば、デザインにこだわりすぎて情報が伝わりづらくなっているケース、あるいはキーワードを詰め込みすぎて読みにくい文章になっているケースなどです。これらはユーザーの離脱を招き、検索エンジンの評価を下げる要因にもなります。

また、SEO対策を短期間で結果が出るものと誤解してしまうのも落とし穴です。順位が上がらないからといって施策を頻繁に変えると、Googleからの評価が安定せず、かえって効果が出にくくなります。重要なのは「中長期的な視点」でサイトを育てることです。

えいおうでは、成果が出ない原因を冷静に分析し、サイト構造・コンテンツ内容・運用体制の3つの観点から再設計を行います。表面的な修正ではなく、根本的な課題にアプローチすることで、失敗から立て直すことができます。

成功事例に共通する「思考」と「仕組み」

最終的に成果を上げる企業は、単にSEOのテクニックを実践しているのではなく、“戦略的な思考”を持っている点が共通しています。どんなキーワードで集客したいのか、そのユーザーをどんな流れで問い合わせまで導くのかを、最初の段階で明確に描いています。

また、集客の“仕組み化”ができていることも特徴です。データをもとに改善を続け、社内に運用体制を作ることで、担当者が変わっても継続的に成果が出るようになっています。SEOを単なる施策ではなく、企業の成長を支える仕組みとして捉えることが、長期的な成功の鍵です。

合同会社えいおうの支援でも、SEO対策を単体の業務として扱うのではなく、事業戦略の一部として位置づけています。検索エンジン上の順位だけでなく、最終的な売上や問い合わせの増加に直結する設計を重視しているのが特徴です。

今すぐ実践できるチェックリスト&行動プラン

ここまでの内容を踏まえ、「何から始めればいいのか」を具体的に整理しましょう。SEOもホームページ集客も、知識を得るだけでは成果につながりません。重要なのは、今すぐ実行できる小さな行動から始めることです。大きな成果は、日々の改善の積み重ねによって生まれます。ここでは、中小企業や個人事業主がすぐに取り組めるアクションと、成果を出すための短期・中期プランを紹介します。

30日以内に始めるべき5つのアクション

まずは、短期間で効果を感じやすい基本の取り組みからスタートしましょう。

- トップページの見直し:自社の強みや提供価値が一目で伝わる内容になっているかを確認する。

- 問い合わせ導線の最適化:フォームの位置、ボタンの色や文言を調整し、行動を促す設計にする。

- ページタイトルとメタディスクリプションの修正:検索結果に表示される文章を、ユーザー目線で分かりやすく整える。

- アクセス解析ツールの導入:Googleアナリティクスとサーチコンソールを設定し、現状を数値で把握する。

- 1記事の改善または新規作成:検索意図を明確にした記事を1本だけでも良いので制作し、反応を確認する。

これらの小さなアクションを1か月で行うだけでも、ホームページの基盤が整い始めます。特にタイトルや導線の修正は、すぐにクリック率や問い合わせ数に影響することが多いため、優先的に取り組むべきです。

90日で達成すべきKPIと進め方

SEOの効果は数週間で劇的に変化するものではありません。だからこそ、3か月単位で「何を目指すか」を決めて進めることが大切です。KPI(重要指標)は、アクセス数や順位よりも、「問い合わせ件数」や「滞在時間」などの質的な成果に重きを置くと良いでしょう。

3か月で目指す流れの一例は次の通りです。

- 1か月目:現状分析と課題の洗い出し

- 2か月目:改善点の実装(ページ構成・導線・コンテンツ強化)

- 3か月目:データ分析と追加施策の立案

特に中小企業の場合、短期間で結果を出そうと焦ってしまうケースが多く見られます。しかし、SEOは「投資型の集客」です。正しい方向で継続すれば、半年後には確かな成果が表れます。

合同会社えいおうでは、この3か月サイクルをもとに、クライアントの現状に合わせたKPI設定と運用計画を立案しています。単なる「数字の報告」ではなく、次に取るべき行動を明確にしながら継続的な成長を支援します。

自社サイトを分析して「無料相談」に繋げるためのステップ

自社のホームページをどのように改善すれば良いのか、自分たちだけで判断するのは難しいものです。

合同会社えいおうでは、ホームページの現状分析と改善ポイントを無料で診断する「初回SEO相談」を実施しています。

相談では、以下のような内容を中心に具体的な改善提案を行います。

- 現在の検索順位とキーワード評価の確認

- ページ構造や導線設計の課題抽出

- コンテンツ内容と検索意図の一致度診断

- 今後3か月で優先的に行うべき改善施策

このような分析を受けることで、自社では気づけなかった課題が明確になり、改善への一歩を踏み出せます。SEOや集客を難しく考える必要はありません。まずは現状を正しく理解し、やるべきことを整理することが、最も確実な成功への近道です。

合同会社えいおうの無料相談は、単なるアドバイスではなく「実践へつながる提案」を重視しています。これまで数多くの企業のホームページ改善を支援してきた経験をもとに、集客導線の最適化からコンテンツ戦略まで、具体的な行動計画を示します。ホームページからの集客を本気で改善したい方にとって、最初の一歩となるサポートです。

ホームページが“集客マシン”になるための未来ロードマップ

ホームページ集客は、短期間で結果を求めるものではなく、長期的な戦略として取り組むことで確かな成果を生み出します。目先のアクセス数や順位に一喜一憂するのではなく、「どんな状態を1年後に実現したいのか」を描くことが大切です。ここでは、ホームページを“集客マシン”に変えるための1年間の成長ステップを紹介します。

0〜3か月:基盤整備と導入準備

最初の3か月は、ホームページを「整える期間」です。まずは現状の課題を明確にし、基本的なSEO設定やサイト構造の見直しを行います。トップページやサービスページの内容を見直し、ターゲットとなる顧客が必要としている情報をすぐに見つけられるように設計します。

また、Googleアナリティクスとサーチコンソールを設定し、データを蓄積できる環境を整えることも重要です。この段階で「正しい土台」を作っておくことで、後の改善や分析がスムーズになります。短期間で目立った結果は出にくい時期ですが、ここで基盤を固めることが成功の第一歩です。

4〜6か月:コンテンツ量増加と解析・改善の定着

次の3か月では、ホームページの中身を充実させていきます。

検索キーワードごとに役立つ記事やページを増やし、検索意図に応えるコンテンツを継続的に公開することがポイントです。この段階で重要なのは「量より質」。単なる記事の追加ではなく、ユーザーの課題を解決する情報提供に注力します。

また、アクセスデータをもとに改善を繰り返す習慣をつけることも大切です。クリック率が低いページはタイトルを見直し、滞在時間が短いページは構成や文章を調整する。小さな改善を積み重ねることで、徐々にサイト全体の評価が高まります。

7〜12か月:問い合わせ増加・チャネル統合・ブランド化

半年を過ぎたあたりから、検索順位やアクセス数の変化が明確に見えてきます。自然検索からの訪問が増え、問い合わせや資料請求が発生し始めるのがこのタイミングです。ここでは、SEOだけでなく広告やSNSなどのチャネルを統合し、より強い集客導線を構築します。

さらに、自社の発信内容に一貫性を持たせることで「ブランド」としての信頼が形成されます。検索で上位表示される記事が増えると、「この会社の情報は分かりやすい」「信頼できそう」という印象を持たれ、リピーターや紹介の獲得にもつながります。

12か月以降:リピーター・紹介・クロスセルを視野に

1年を超える頃には、ホームページが安定的に集客を生み出す仕組みとして機能し始めます。この段階で意識すべきは、「一度獲得した顧客との関係をどう深めるか」です。

既存顧客へのフォローコンテンツや活用事例の掲載、メールマガジンやSNSとの連携によってリピート率を高めることで、継続的な売上に直結します。

また、ホームページを起点にしたクロスセル(関連商品の提案)や紹介キャンペーンなども効果的です。新規獲得だけでなく、既存顧客からの広がりを意識することで、集客の仕組みはより強固になります。

持続的な成長を支えるパートナーシップ

合同会社えいおうでは、ホームページ集客を一過性の施策ではなく、企業の成長戦略として位置づけています。SEO対策・マーケティング戦略・データ分析を一貫して支援し、クライアントが自ら運用できる体制づくりを重視しています。

ホームページが“集客マシン”へと変わる過程は、時間をかけて育てるプロセスです。しかし、正しい方向で努力を積み重ねれば、成果は確実に現れます。1年後、自社のサイトが自然に問い合わせを生み出す「営業資産」となっている未来を、ここから築いていきましょう。